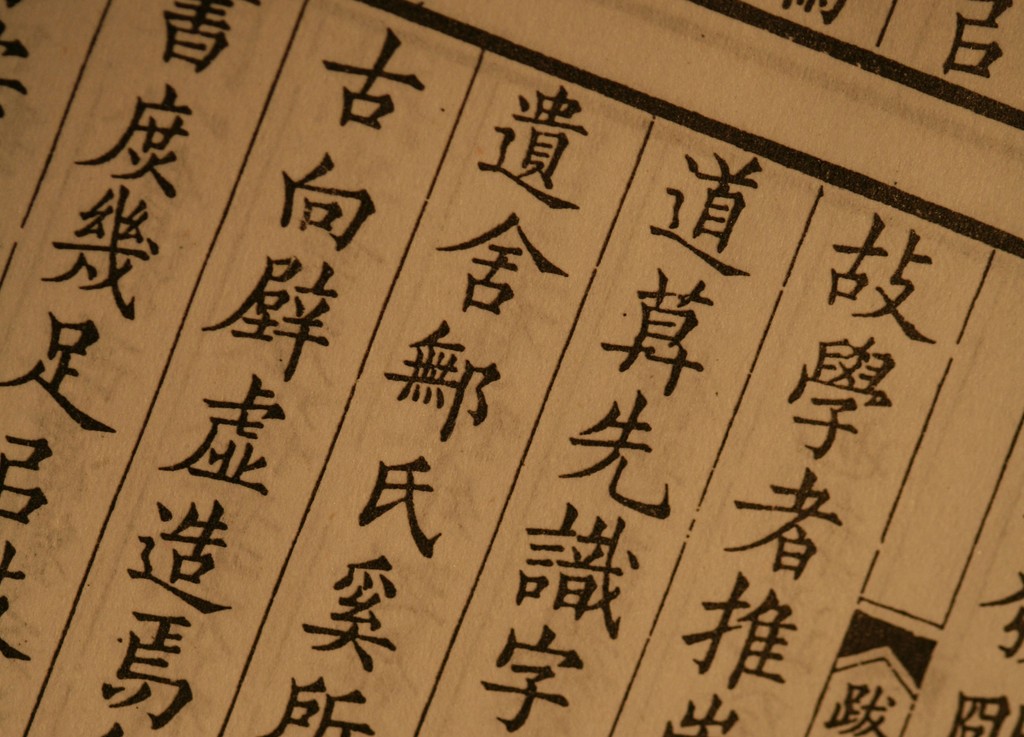

▲ 113學年大學申請入學管道統一分發結果13日公布,國立成功大學歷史系分發掛零,校方推測和AI浪潮有關。圖為成功大學歷史文物館。(資料照/記者林東良翻攝)

● 江昺崙/自由接案者

最近,成大歷史系的招生問題引發了廣泛討論。校方歸咎於AI的影響,很多人不認同校方說法,認為問題根源在於「招生策略」。

然而,我認為「AI」確實是最重要的背景因素之一,只是化約為AI產業的因素,過度簡化了問題;而且這些問題可能在五年後、十年後才會出現。

在此之前,我們需要先定義人文領域。新聞及網路討論統統都把這些領域稱為「社會組」,其實是錯誤的。社會組只是聯考的粗暴劃分,實際上,裡面還是有很多專業性、服務性的領域,例如律師、社工、諮商心理、建築設計、商管、會計、金融等等。這些領域的發展,並不在這次討論範圍之內。

而我們今天在討論的人文領域,則是指涉部分社會科學、人類學、哲學、語言文學、歷史學、藝術學等等學門。

▲ 人文領域包含部分社會科學、人類學、哲學、語言文學、歷史學、藝術學等學門。(圖/台北市文化局提供)

之所以人文領域工作者需求銳減,原因大概是:

1. 少子化,直接衝擊到原本吸納人文領域人才的教育體系。

2. 技術轉變。因為知識傳播方式破壞傳統框架,走向零碎化,衝擊原本人文領域生產內容的方式。

3. 自由化。民主社會不需要這麼多的人文領域工作者,來維持意識形態國家機器(其實我覺得需要,但環境已不允許)。

需求銳減,供給沒變。大量人文領域畢業生被迫走向市場,單獨面對資本主義,但市場並不穩定、也不友善,所以很多人文專業成為了「屠龍之技」——人文領域的學生們上山學藝學了八年(大學四年加上研究所四年),學會了高超的屠龍之技,下山之後卻發現龍已經變成瀕臨絕種的保育類,不能再殺了。

目前台灣人文領域的領導菁英,大多是在90年代和21世紀初期培養出來的人才,我的同溫層們可能是末班車,或者恰好搭上誤點的末班車。當時是台灣人文領域最後的黃金時期,所以那個時代的菁英,對未來總是較為樂觀。要我們面對自身領域的困境,可能要先處理自我情感與尊嚴的問題。

▲ 雖說大學不是職業訓練所,但若不向學生告知系所未來困境,只給予不切實際的精神情操,對學子並不公平。(圖/ETtoday資料照)

雖然很多人說,大學並不是職業訓練所,但實際上目前的情況就是如此。對於現在正要就學、選擇人生志願的學生來說,不告知系所未來困境,只給予不切實際的精神情操(進入中文系,你能聽見落雪飄葉的聲音,也就足夠了),對他們來說並不公平。

每個人的大學精華歲月,理論上只有一次選擇的機會,特別對於中低收入階層的學生來說尤其重要。我們不能假裝沒有任何困境,等他們四年畢業之後再請他們自求多福。

我們應該實際面對現況:AI產業就是21世紀的「蒸汽機」,將會引起就業結構的重大改變。依照AI的發展速度,五年後,AI技術將能在許多領域取代現有的專業工作。

例如,逐字稿已經不再需要人工處理,未來出版業的校對與排版很快就能被AI取代,至少能完成七成的基礎工作。十年後,許多人文領域的基礎工作將會被淘汰。現在入學的大學生面對的就是這樣的選擇。

而我就讀中文系的時候,我跟一些系上同學們到資工系的研究室打工,是在幫忙他們分析語言材料,把每句話的主詞、動詞、受詞標記出來,訓練電腦學習人工語言。現在想想,如果AI是一棟摩天大樓,我們就是曾經在礦場幫忙開採砂石來做水泥的臨時礦工。那個時候,大概就已經可以看出人文領域落在一個AI產業鏈相當底端的分工位置。

▲ 未來人文學科的職業需求可能降到只剩三至四成。(示意圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

在過去一年,我也不斷嘗試使用AI輔助工作,發現目前的AI尚無法完全滿足人文領域的需求。然而,從ChatGPT的進步速度來看,最新的4o版本,已經能夠滿足部分的文字編輯需求(我推估將來大概有七成文字工作都可以交給AI)。

剩下少數的專業菁英不會被取代,他們負責指揮AI、制定產業規則。需求一直都有,只是越來越集中化。

當然,這並不意味著人文學科不重要,甚至更為重要,正如醫學院入學開始採計社會科一樣。未來的醫院可能變成像《怪醫豪斯》中的情景:豪斯醫生在診斷過程中如同沒有情感、但無比精準的AI機器人;而他的同事們,則會輔助他進行情感面的工作(例如跟病患家屬溝通)。

我們不能迴避的,未來人文學科的職業需求可能降到只剩三至四成。文學、歷史很棒,社會上需要有人來作知識轉譯,但現實上這些就業機會就是相當有限。

簡單的說,知識會越來越集中,如前所說,只會留下菁英來制定規則。或者轉移到其他服務產業,例如數位時代人們更渴望實體的互動空間,因此提供類似服務的產業,如文化轉譯、身心靈產業等等,將應運而生。

▲ 人文領域的走向,一端是集中化、菁英化;另一端則朝向通識化、非專業化的通才。(圖/達志/示意圖)

所以人文領域的走向,一端是集中化、菁英化;另一端則朝向通識化、非專業化的通才。

你可能會問,可是如果人才養成的「水池」越來越小,我們怎麼持續培養人文領域優秀人才出來?

所以我們應該考慮以下幾個策略,簡單說就是「減少供給、增加投資」:

1. 減少招生,合併科系。例如將所有台灣文學、歷史、藝術相關的科系整合為一個台灣學,然後總量管制,全台灣一年就至多招收300名學生就好。這300名學生十分之一,30人成為領域菁英,270人成為領域通才。通才就是能用比較彈性的方式,來面對不穩定的未來。

2. 政府擴大投資。政府的責任是分配,我國為了科技業發展,其實幫企業負擔了很多隱形成本,從教育體系到生態環境都是。這部分是國運之所繫,我覺得很合理。但政府有義務進行「再分配」,用企業的稅金來平衡發展不均的情況。

就人文領域來說,政府應該大幅度增加常態性的預算,不是用計畫型、短期性政策去做。像是台語台、客語台、文策院等等例子(先不論內部制度的話),或者未來公務員考試把國文科改成人文學、社會學等等。你要先有一個常態性的制度、單位或職缺,有穩定薪水,才能吸納人才進入到這個「水池」裡,你才能在這個水池裡撈到鯉魚王。

▲ 政府應該大幅度增加人文領域的常態性預算。要先有穩定薪水,才能吸納人才進入到這個「水池」裡,進而在這個水池裡撈到鯉魚王。(圖/文化部)

3. 企業擴大投資,納入ESG概念。這就是文化ESG的概念,文化部已經在推廣,希望教育部也能跟上。

人文領域的工作者必須意識到,這個產業只有少數精英能決定內容、制定規則,其他八成的人都是在「服務」——服務企業、服務某個大型語言、服務某個社群需求。簡單說,人文領域的未來,就是服務業。

與此同時,企業、社會各界也必須意識到,人文領域的服務都是有價的,而且也必須被定價的。付不起人文服務相應價格、不理解人文價值的企業或組織,未來會被市場淘汰。

►►►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

● 本文獲授權,轉載自「江昺崙」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net或點此投稿,本網保有文字刪修權。

我們想讓你知道…人文領域的走向,一端是集中化、菁英化;另一端則朝向通識化、非專業化的通才。所以人文領域應該考慮的策略是「減少供給、增加投資」。