▲1983年6月周天瑞全家歡喜入住皇后區 Fresh Meadows 的一幢house。(圖/作者周天瑞提供,請勿隨意翻拍,以免侵權。)

●周天瑞/曾任中國時報政治組記者、專欄主任、採訪主任、副總編輯、美洲中國時報總編輯、環球電視總監、新新聞董事長、中央電台董事長。 在《美洲中時》停刊後,於1987年返國共創「新新聞」,他始終是影響「新新聞」的關鍵人物。他的每個階段都充滿「有所為有所不為」、「合則留,不合則去」、「用之則行,舍之則藏」的故事,備受媒體敬重。

究竟是什麼原因,讓我心情那麼不好?一定有人會說,因為我沒有當上總編輯,心裡憋屈。

是耶?非耶?

這個說法的「邏輯」是這樣的:

「周天瑞在台北就已是總編輯第一備選,到美國開報,卻沒當上總編輯;八個月後換將,又沒當上總編輯;再隔半年台北最後一個老總編輯退場,還是沒當上總編輯。他肯定覺得『冠蓋滿京華,斯人獨憔悴』,憤憤不平。」

當時確實有人以這個說法解釋我的一些行事,彷彿我除了整天想著當總編輯之外別無所圖,乃至為此瘋狂、焦慮、惶惶然不可終日。

這真是天曉得!

當初在台北,我真的不想那麼早當總編輯,進時報才五年多就當上採訪主任,當時三十歲都不到,大我十幾二十歲的老前輩還大有人在,實在太快。於是想把進程放慢,就沒太經意和老闆的相處之道,以致沒依當時他的規劃更上層樓,反倒形成了出國之局。

在美國開報,余紀忠從外面張羅了兩位前輩交替當總編輯,無須解釋,我比誰都理解,絲毫不以為意,原因前面已經說過,這裡不再重覆。

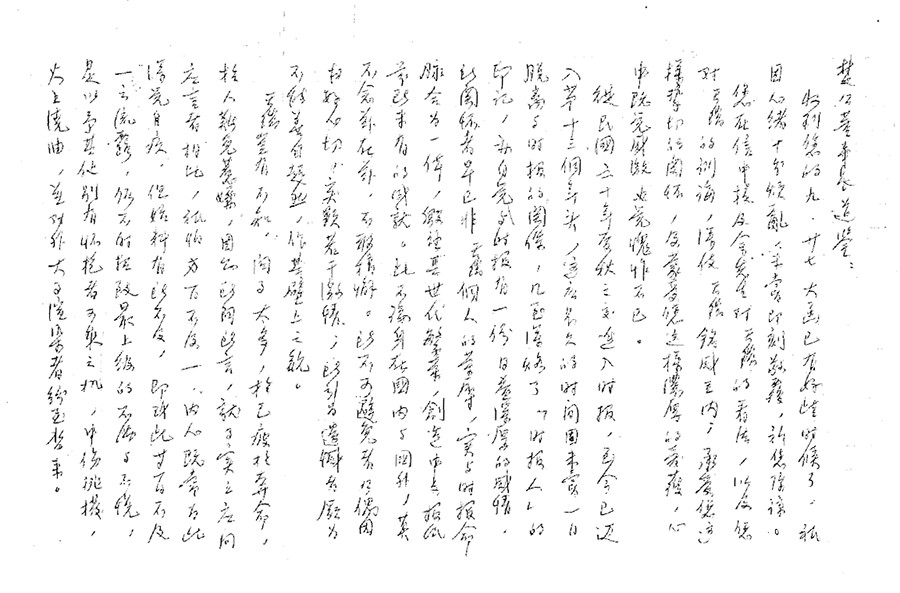

至於回台北當總編輯這件事,我根本想都沒去想。老實說,自從在美參加工作以後,心思意念和美洲中時緊密相連,我的確以創業的心情看待美洲中時,主客觀形勢擺明瞭相當時間是回不去台北的。於是曼玲與我決定賣了台北的房子在紐約換屋,就在來到紐約一年過後,83年6月全家歡喜入住皇后區法拉盛Fresh Meadows的一幢house。若我巴望著回台北接總編輯,我會賣台北的房子嗎?

所以我怎麼會為了總編輯的職位而失落、而憔悴呢?

但是我得承認,看別人當了總編輯以後的種種表現,我不禁搖頭。逐漸逐漸,我起念不如我來做。

就好比,你若看到有人老是把一副好不容易到手的好牌打成了爛牌,本來不想打牌的你,會不會被逼得想要換手?

我在台北經歷過五位總編輯,加上美國的,一共七位。這七位當中我沒算上余紀忠,因為他是超級總編輯,不能算。余紀忠以外我唯一信服的是屏老—張屏峯先生,而美國這兩位,恕我直言,排名順序和共事順序剛好一致。他們不是全無優點,而是在此時此地不應該攤上這個職務,因為現在不是從前,更不是承平時期。現在在打仗,打的還不是一般的仗,優秀將領要具備的條件,真的是一個都不能少!

做好一個總編輯就算不能規劃、設計、出點子,也要看能不能把各方送進來的材料,以最好的方式呈現在報面上,不會被認為糟蹋了、搞錯了!這是最起碼的功夫。

做為總編輯要能開發每個人的潛力,讓大家願意全心効力,而不是講小話,背後批評,自我吹捧,搞得烏煙瘴氣,人人走避。也不是閒磕牙、瞎扯淡,不顧別人忙死忙活,只顧跟幾個閒人高談濶論,還以為大家心情愉快,一團和氣。這是最起碼的禁忌。

起碼的功夫不到位,起碼的禁忌倒是天天上演,請問這能讓人不著急嗎?這樣的工作方法,能把事情顧周全了嗎?報社花了大把銀子,能這麼付諸流水嗎?余先生的一番苦心,能這麼對待嗎?

那段時期的每日記事,除了「睡眠不足」、「心情不好」以外,其實更早記載而且記載最多的就是批判,對種種不當狀況的批判,藉著批判來發洩,否則我會瘋掉。

我真的認為,文人可以相輕,不可以相煎,即便是此刻,我依然不願說得太不堪,當時我肯定更不會拿這些批判的內容,向余先生打報告的。我還擔心,我一說,反被倒打一耙:當不成總編輯就「搞」別人!

我不好說,唯有忍著,撐著,但別人可不省心。

從文首那段有關我的閒言閒語,就足見我怎麼樣受到中傷。這段話非常好用,往往我提出的意見和主張,會被以這樣的曲解加以扼殺;我從外面帶回來對報紙的反應,更會用這種論斷扣我幹預編務的帽子,以致不加正視。我的處境日益尷尬。

我積極的工作態度,不論是出於我的自發或是來自老闆的要求,本來就是一個容易製造戒心的源頭,防也防不了;加上旁人若有刷存在感的需要,以博老闆重視,在我身上做做文章自是最好的辦法。

正當其時,僑選立委的議題提供了好機會。

我批毛的火力或許猛了些,造成第一次與國府的遭遇戰,國府表示過關切。余先生初時未必放在心上,但不久之後來到美國,從西岸聽人說說,到東岸又聽人說說。什麼「叫他不寫他還硬要寫」都說得出來,余先生就有感覺了,以為我在鬧情緒,把脾氣發到了新聞處理上,而且跟這些外來領導處得不好。人世間,往往數落做事的人,就可以掩飾自己的無作為;打擊幹將,就可以模糊平庸。這樣的事,史不勝書。

他聽信了閒言閒語,便開始不大搭理我了。余先生面對外人,往往會欺負自己人,之前幾個子弟兵被擊退之後,我活了下來,但這時候輪到我面臨考驗了。

不得已便只好向楚崧秋先生吐露心情。不過依然沒有和盤托出,也沒有指出「余紀忠用錯了人」這個要命的真相,更沒有央他求助於余先生讓我取而代之。

但氛圍是不會騙人的,辦公室已有人開始因見勢頭不對辭職了。備受余先生器重的超級寫手林博文,受不了編輯部的嘈雜和散漫,提出在家工作、每周只到班兩天的希望,我幫他向余先生反應並爭取到不減薪禮遇,但依舊未言實情。

我也打算逃離,乃在給楚公的信上有這些話語:

在這種種的處境之下,天瑞常有幾種莫可奈何的想法:

「一種是乾脆離開時報,眼不見為淨,但又怕傷了余先生的心,辜負了他老人家的多年栽培」

「一種是調離美洲中時編輯部,免得讓人覺得礙手礙腳,也免得自己看到了不說不好,說也不好,但又怕別人說我沒風度、不成熟」

「一種是請調回國,但是又怕台北編輯部有其他的情結產生,也怕余先生為難...」

「真不知該怎麼辦?」

▲作者向楚崧秋先生吐露心情。(圖/作者周天瑞提供,請勿隨意翻拍,以免侵權。)

在改以自我排解的態度發信給楚公、不想他操煩以後,事情並不因而解決,信中的三個選項也不會自動消失。這種既想逃離又逃離不了,既憂心忡忡又無能為力的情境,真所謂「鬱悶煩憂交加」,是我進入職場以來最痛苦的時候。

經我百般苦思,終於想到一個辦法,便在12月13日給余紀忠寫了一封信,既不明言真情,也不貿然求去,而是「呈請調職」。至於往哪裡調,卻必須有所發明。

那時候,我平日規劃新聞內容及邀約專欄文章的同時,還熱衷於在紐約、華府、多倫多以外的其他華人聚落,譬如波士頓、芝加哥、費城、聖路易、底特律等地物色人才,為我負責的「今日華人」專版提供各種稿源。這個計畫對於擴充內容、增加發行必有幫助,值得進一步專注深耕,我覺得應當增設通訊組主持其事,與業務單位攜手同行。

因此我在信中向余先生請辭採訪組主任兼職,請調副總編輯兼通訊組主任。如此一來,我便可以撤離編採譯校集於一堂的大辦公室,而在門外另設一席免於煩心了。

既辭又沒辭,既沒辭又有辭。成則脫身,不成則可促使余先生推敲因由,形同以無言之言助他瞭解真情。

說來也巧,就在我的信以快遞寄往洛杉磯不到兩小時,余先生來電召我次日前去,估計當我抵達時他正好收信。

哪知余先生讀了我的信完全不理我的提議,一見面只稍加考慮便給我來了一個大調動:要我從紐約到洛杉磯任美西總編輯,綜理美西編務!

他竟向我做了一番表白:因我出國了幾年,和台北有些脫節;而美國這邊,為了開門納賢,所以都沒有要我當總編輯。並說,以我的歷練和能力早該獨當一面了,希望我來西岸後放手作為,他會全力支持。

第二天他刻意約我單獨吃早餐,進一步說,他想了一夜,越想越覺得這個安排「頗有深意」,對將來會有「作用」,要我高高興興上任。言下似充滿玄機。

我一度因不願影響現職的同事,並且才在紐約住定半年,不想大肆遷徙,拜託他是否重新考慮。但他軍令如山,哪由得了我,只得答應他欣然就道,保證做到政通人和。

消息到了東岸,當場炸了鍋!原來撥弄我的人又一次臉色大變,暗忖余先生把這一咖從東岸拔到西岸,究竟是什麼意思?下意識知道大事不妙,此後再也沒有人可以掩護、可以推諉,甚至可以倚仗了,他們將完全暴露在外,被清楚看到何德何能、幾斤幾兩了。於是他說,不能走,天瑞你不能走,他要向余先生力爭。我只是笑笑,這事豈是他能做主?

但是同事們大為雀躍,一片歡欣鼓舞,這些時候他們眼見我受到多少打壓和委屈,原先不好講,這下子突然迸出了一個口子,便大大宣洩了起來。接連幾天,編輯部的每個組以及印刷廠、業務部等各個部門一一為我餞行,整個紐約總部的同仁無一缺席,每一場聚會都讓我聽到深受感動的話。他們料定:「大將一倒,大樹凋零;不出半年,一定復返」(同仁語)。一位印刷工人說,如果等不到我回紐約,他就不回台灣(工廠採兩地輪調制)。從他們的眼神裡我看得出來,同仁們重新燃起了希望,人心不死,美洲中時必大有可為。

外面可就別有心情了,紐約各方面的朋友,反應強烈而激動,以為我遭貶,完全不能接受。我無法說我會再回來,因我自己也不知道此去人生如何,沒法給他們一個舒緩,他們又不像報社的人有個我會回來的判斷,所以頗不能平復。有人甚至說要寫信向余紀忠理論,冷靜點的人也會說,「如果一兩個月余紀忠不放你回來,便從此不給中國時報寫一個字,不提供任何消息!」

事實上呢,我決定連根拔,好讓對我有想法的人安心過他們的日子。

於是,1983年12月27日下午,新居放租,所有的傢具連同座車一起裝上了All State貨櫃,晚上7:30搭乘AA班機,一家四口,再上征途,飛向洛城。

熱門文章》

►超然的使命感!做個「有所為而為」的媒體

●本文已獲作者授權轉載。以上言論不代表本網立場,論壇歡迎更多聲音與討論,來稿請寄:editor88@ettoday.net

讀者迴響