▲ 環境部長彭啓明指出,台灣當前的碳費政策僅有「棍子」而沒有「紅蘿蔔」。(圖/記者林敬旻攝)

● 張慶華/產經分析師

台灣是貿易依存度高的國家,為鼓勵企業跟上國際淨零轉型趨勢,並因應歐盟碳邊境調整機制(CBAM)的市場規則變化,政府在2023年通過《氣候變遷因應法》,並由環境部今年4月底公告碳費徵收的三項子法草案,即《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》、《碳費收費對象溫室氣體減量指定目標》。

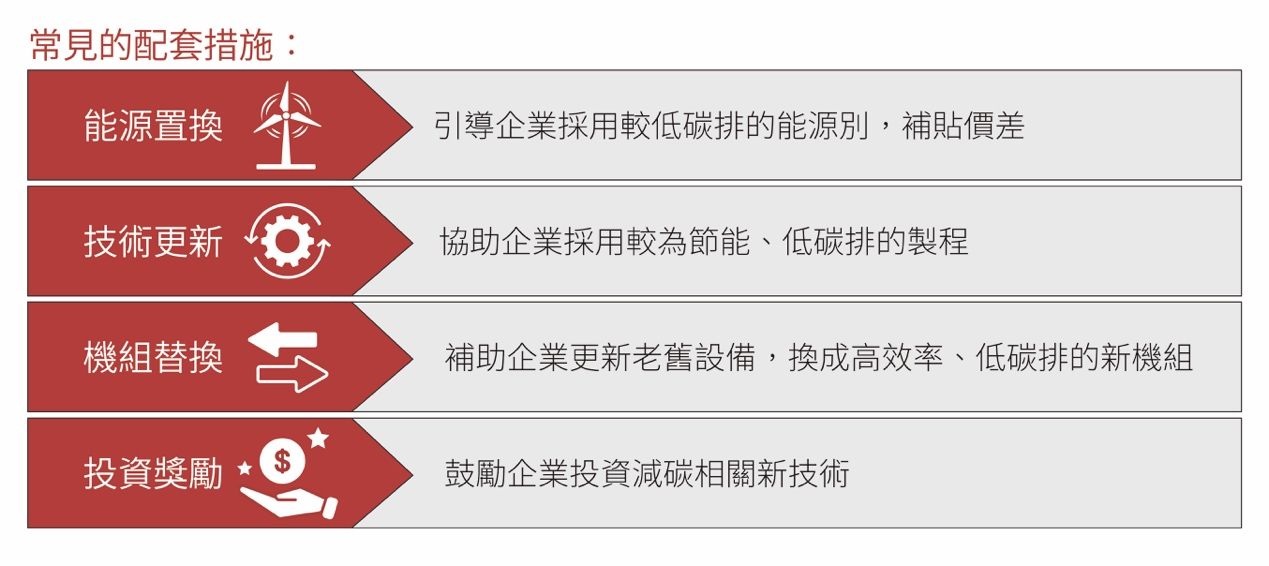

攤開法規草案檢視,卻會發現協助企業轉型的具體配套措施幾乎不存在,難怪新任環境部長彭啓明在520上任首日專訪提及,台灣當前的碳費政策僅有「棍子」而沒有「紅蘿蔔」。因此,有必要參考國際有效作法以彌補草案的不足,確保台灣產業的國際競爭力。

▲ 常見的國際淨零碳排配套措施。(圖/作者張慶華製表)

歐盟:《綠色政綱》挹注鉅資 協助能源密集企業轉型

作為淨零碳排轉型的領頭羊,歐盟於2023年推出《綠色政綱產業計畫》(Green Deal Industrial Plan),計劃包含:簡化法規流程促進綠能產業發展、放寬會員國補貼本國企業的限制、增加對會員國的產業補助額度、強化綠色產業人才培訓、以及確保歐盟競爭市場的公平性等。

舉例來說,歐盟運用碳權排放額度收入成立現代化基金(Modernisation Fund),並從中撥款25歐億元直接補貼捷克當地受碳交易制度影響的能源密集型企業。歐盟對波蘭的礦業和加工製造業也提供12億歐元補助,以彌補地緣政治危機導致能源價格異常上漲而產生的額外成本。

去年下半年,歐盟執委會更通過德國一筆65億歐元、補貼高碳洩漏風險公司的援助計畫,不僅支付公司因應碳交易制度所增加的部分成本,更提供誘因獎勵企業採用低汙染燃料。

歐盟上述做法看似違背淨零排放的原則,大力補貼能源密集度高的產業,但實為推動低碳轉型過程中,降低經濟衝擊而採取的務實手段。

▲ 歐盟運用碳權排放額度收入成立現代化基金,大力補貼能源密集度高的產業。在推動低碳轉型過程中,降低經濟衝擊。(圖/路透)

美國:制定淨零排放長期戰略 穩定物價並投資新能源

以氣候變遷調適政策為主要競選政見的拜登政府,2021年推出了《美國2050年淨零碳排長期策略》(The Long-Term Strategy of the United States: Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050),當中訂定明確的淨零碳排目標,包含:電力脫碳、能源置換、降低溫室氣體排放、碳移除等。

而在此後,美國又於2022年通過了《降低通膨法案》(The Inflation Reduction Act),其中有20億美元用於協助汽車工廠完成低碳轉型,鋼鐵、水泥等重化工業則能夠申請 60 億美元的補助與稅賦抵免,並有100億美元供予再生能源廠商作為稅賦抵免優惠。而到了今年春季,美國能源部宣布再從《降低通膨法案》和《基礎設施投資和就業法案》中提供60億美元補助,用於協助工業部門減少碳排放。世紀鋁業(Century Aluminum Company)就藉由該筆資金補助,建造美國第一座新原鋁冶鍊廠,新式的節能設計與能源使用,將能夠減少75%的碳排放。

觀察美國政府面對淨零碳排目標所採取的作為,可以看出美國推動淨零政策時,比其他國家更強調穩定物價,並且大力投資企業進行新能源等脫碳技術的研發。

▲ 美國能源部今年春天宣布再從《降低通膨法案》和《基礎設施投資和就業法案》中提供60億美元補助,用於協助工業部門減少碳排放。(圖/路透)

►►►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

日本、韓國:國家多重輔導、獎勵+活用市場機制引導企業減碳

與歐美相比,日本、韓國淨零碳排政策相當重視產業的研究能量,如日本長期提供企業溫室氣體減排技術開發補助金,對於成功開發出的新技術,政府也協助企業推廣至市場,並且給予研發公司資金回饋。日本政府還運用「J Credit」和「JCM」兩種碳信用制度,鼓勵企業支援中小企業和醫療機構減少碳排,或是進行海外開發中國家的氣候援助。

而亞洲第一個施行強制性碳交易制度的國家韓國,在2015年開始運作全國碳交易機制(K-ETS)後,除了給予高碳排產業大比重的免費配額外,政府也提供補助,鼓勵國內重點企業減碳,2020~2021年這兩年間,韓國政府總計給出超過1,000億韓元的補助款。

在原有的減碳措施基礎上,日本2023年進一步通過《GX 促進法案》,發行20兆日圓綠色債券,加大投資具備產業競爭力或具經濟潛力的低碳減排企業;韓國則正準備啟動連結碳排配額的指數投資證券(ETN),有望成為亞洲第一個向散戶投資人開放碳排交易的國家。

▲ 韓國是亞洲第一個施行強制性碳交易制度的國家。(圖/取自韓國觀光公社粉絲專頁)

企業低碳轉型配套措施不足的台灣碳費政策

對比前文先進工業國家的作法,台灣淨零轉型配套措施的項目和規模確實不夠。例如經濟部的「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」專案,補助企業購買低碳節能設備,但同時規定企業需自籌五成資金,且上限為3,000 萬元。中央政府「2024淨零轉型12項關鍵戰略行政計畫」中,規劃對氫能研發、碳捕捉技術各投入新台幣約11、12億元,但此金額遠遠不及實際所需。

各國徵收碳稅費後皆有明確的資金運用政策框架,但台灣碳費使用卻仍缺乏細部規劃——政府收取大量碳費,卻無法交代「會怎麼花」。台灣碳交易之父李堅明曾估算,若一噸碳費收300元,未來的碳費收入可能高達500億元,而環境部近期的年度預算僅約100多億元,質疑「這麼大筆的錢,該怎麼用?」

「遊戲規則」模糊不清,不僅讓企業產生「碳焦慮」,更無法發揮引領低碳轉型的功效,台灣多數企業目前需要獨自承擔導入低碳新技術的風險,但是替換製程機組的高昂成本,以及採用再生能源的額外能源花費,卻得不到政府的援助。

▲ 僅依靠法規施壓,無法實現淨零轉型,政府應正視當前法規草案的不足。(圖/環境部提供)

僅依靠法規施壓,無法實現淨零轉型,面對龐大的投資成本與不確定的經濟環境,企業更需要政府輔導、補助,提出相互合作的積極方案。政府須正視當前法規草案疏漏不足的事實,研議出完整、對企業有利的配套措施,才能真正落實淨零減碳,令台灣企業在全球淨零趨勢中保持強韌的競爭力。

● 以上言論不代表本網立場,歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net,本網保有文字刪修權。

我們想讓你知道…台灣當前的碳費政策僅有「棍子」而沒有「紅蘿蔔」,僅依靠法規施壓,無法實現淨零轉型。政府須正視當前法規草案的不足,研議出完整、對企業有利的配套措施。