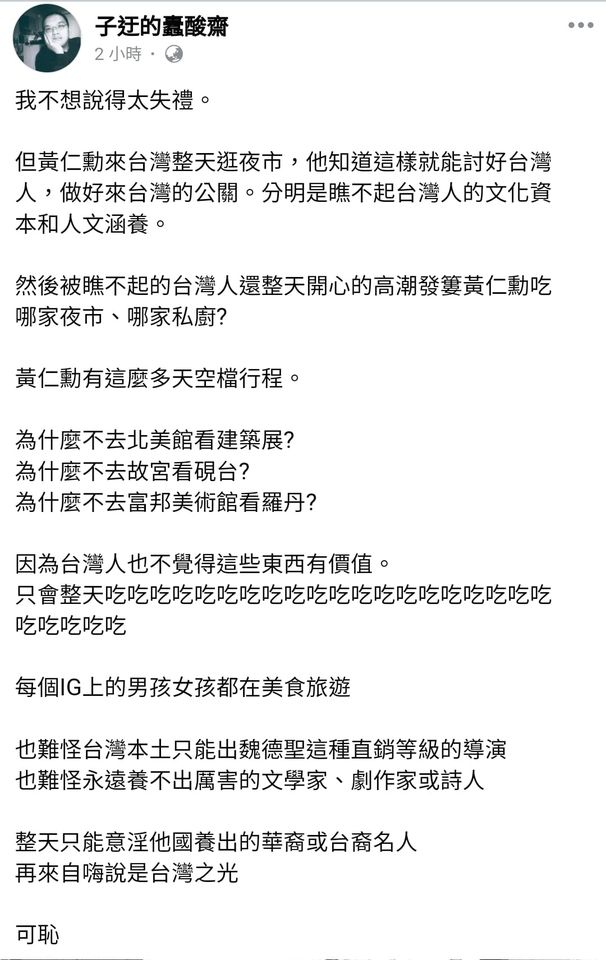

▲ 一名網紅認為黃仁勳訪台期間,每天逛夜市吃美食而不去參觀文化場館,此舉顯示出他瞧不起台灣文化,並稱「難怪台灣養不出厲害的文學家、劇作家或詩人」。(圖/讀者提供)

● 朱宥勳/小說家、文化評論者、專欄作家

「為什麼台灣養不出厲害的文學家、劇作家或詩人?」

嗯,這個問題,在過去兩個月,我也反覆和學生討論。我們已經花了八周的時間,在談福樓拜以降的諸多世界文學經典。每一堂課,我都會在最後說明「哪些台灣作家受到他們的影響」;而在講到日本、拉丁美洲這些「成功反攻歐美」的地區時,我也會多問一個問題:「跟他們相比,台灣文學少了什麼?」

少得可多了,我們確實有很多主客觀條件,是有待改進的。但是,在這些橫跨歐洲、亞洲、南北美洲的作家及其文學環境裡,有一個條件是世界共有,而理論上「我們也能立刻做到」,但實際上我們缺乏的。

那就是「基本的自尊和自信」。

▲ 台灣人對自身文化缺乏「基本的自尊和自信」。(圖/取自台灣達粉絲專頁)

我說的自尊與自信,不是中國現在在推的那種「文化自信」(那就是一種種族主義了),而是一個非常起碼的基礎心態,那就是「相信我們自己的生活和文化是值得探索的」。這些留名世界文學史的名家也常常批評自己的國家,但沒有一個人會認為自己身處的文化一無是處,不值得關注。

所以,他們能從自己的生活與文化裡,提煉出自己喜歡的部分(當然同時也批判他們不喜歡的部分),從而形塑他們筆下的精神世界。這是他們的作品之所以能成立的來源。

我們無法想像排斥拉丁美洲民俗的馬奎斯,無法想像排斥日式哀愁的川端康成。《包法利夫人》或《羊脂球》不可能脫離法國人獨特的思考方式和社會背景而存在;若沒有俄羅斯文化的思辨傳統和政治環境,〈萬卡〉與〈第六病室〉也無法成立。吳爾芙的〈戴洛維夫人〉永遠迴盪著倫敦的鐘聲,就連卡夫卡,那個筆下世界看起來頗為脫離現實的卡夫卡,也與他在布拉格生活的獨特壓力相關。

▲ 卡夫卡筆下看起來頗為脫離現實的世界,與他在布拉格生活的獨特壓力有關。(圖/記者彭懷玉攝)

今天如果這些作家與他們的出版社、與他們的讀者,滿腦子想的都是「我們的生活有什麼好寫、有什麼好讀的」,缺乏這種基本的自尊與自信,這些作品通通都不可能出現。

基本的自尊與自信不足以成事,但沒有這個條件,一個文化也不可能有高度。

而偏偏,這麽簡單而基本的條件,是台灣社會最缺乏。

長年的殖民與威權統治,已經在台灣社會埋下了自我歧視的強大誘因。身處在這樣的社會的人們,要不是自己就是歧視人的優勢階級,要不就是以歧視同胞為榮耀,標榜「我跟你不一樣」來換取廉價的優越感。

底下這張截圖,只是千千萬萬的例證之一。

▲ 對該文作者而言,「文化」只是一種名牌,而且最好是舶來的名牌。(圖/翻攝自Facebook/子迂的蠹酸齋)

我不知道他是誰,也不知道他的背景,不過我看過很多像他這樣的人。對他而言,「文化」只是一種名牌,而且最好是舶來的名牌。他其實並不真的懂那些東西,但只要不是台灣的,他就很願意丟幾個名字來驕其同胞。

即便他這篇文章,最後講得好像他很關心台灣的文化前途,但就算是在這樣的主題裡,他的舉例也是羅丹而不是黃土水。就算他提到了文學作家,他大概也不知道近年陳思宏、楊双子在外譯上的成績。

我不會在「文化」這個主題上,誇大黃仁勳炫風的效應。但至少至少,黃仁勳也許(我也只敢說「也許」)能帶來一個契機,是讓台灣人重新拾回基本的自尊和自重。雖然不是直接的投資,但如果我們能夠成為一個「起碼不要看不起自己」的民族,後續的各種文化創造,才會有累積與突破的機會。

▲ 黃仁勳也許能帶來一個契機,讓台灣人重新拾回基本的自尊和自重。(圖/記者高兆麟攝)

站在創作者的角度,要說截圖這種行為,跟黃仁勳的行程安排,哪一個比較有助於台灣文化的未來,我會毫不猶豫選擇後者。

PS:順帶一提,台灣有沒有科技業大力投資文化活動呢?有的,就是大名鼎鼎的台積電。從我高中時代至今,「台積電青年文學獎」就一直是培育高中寫作者最大的獎項,沒有之一。其他各種文化活動還有很多,可以直接查「台積電文教基金會」——這可是1998年就成立的單位。

►►►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

● 本文獲授權,轉載自「朱宥勳」。以上言論不代表本網立場,歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net,本網保有文字刪修權。

我們想讓你知道…基本的自尊與自信不足以成事,但沒有這個條件,一個文化也不可能有高度。