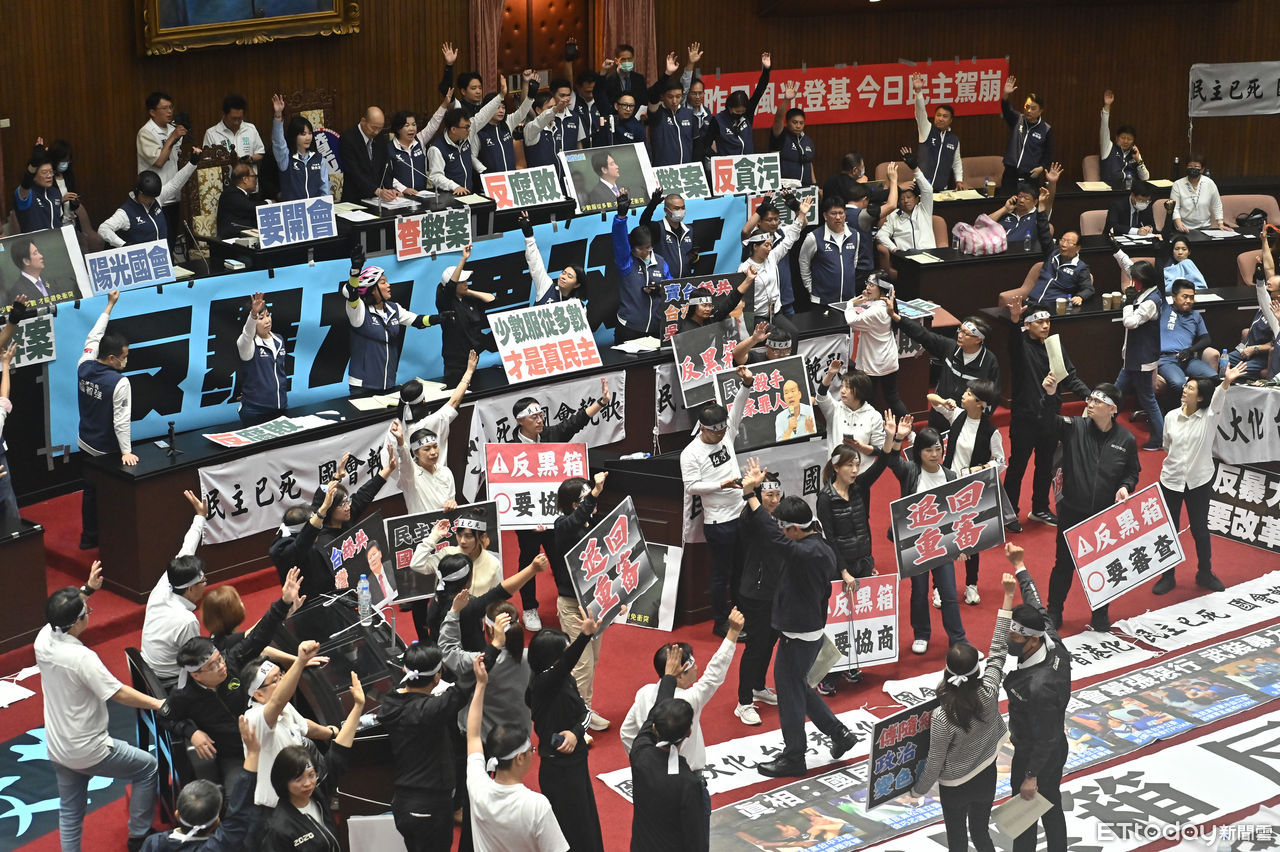

▲ 行政院指控立法院「國會改革案」違憲,更放話要聲請憲法法庭裁判。(圖/記者李毓康攝)

● 廖元豪/政大法律學系副教授

立法院通過「國會改革」,讓遲來的國會調查權終於可以運作,也可避免政府官員推拖、拒答,甚至撒謊。但習慣為所欲為的執政黨,卻對這些起碼的監督工具,跳腳指稱為「毀憲亂政」,不但要進行毫無實益的覆議,更放話要聲請憲法法庭裁判,將這些改革宣告違憲。

如果上了憲法法庭,大法官們會怎麼判?就讓我們看看相關的釋憲先例,以前如何處理類似的議題。

首先看程序爭議──如果程序嚴重瑕疵,可能導致通過的法案全部違憲。

行政院稱立法院通過的程序有瑕疵,「沒有實質討論,違反民主原則」因而違憲。就此,最重要先例是釋字342號解釋。當年大法官於該號解釋表示,議事程序乃國會內部事項,屬於議會依自律原則應自行認定範圍,並非釋憲機關審查對象。除非有「不待調查事實即可認定為牴觸《憲法》」的嚴重瑕疵,否則大法官不該介入。

▲ 2020年,41位立委主張陳菊等監察委員被提名人行使同意權的程序違反《立法院職權行使法》,因此聲請釋憲,但憲法法庭卻決議不受理。(圖/記者湯興漢攝)

另一個更近的案子,是四年前立法院對陳菊等監察委員被提名人行使同意權所生爭議。由於少數黨杯葛,居立院多數的民進黨遂不經全院委員會實體「審查」,逕行表決。41位立委主張這樣的程序違反《立法院職權行使法》,因此聲請釋憲,但憲法法庭卻決議不受理,理由是議事程序是否合法屬「國會內部事項…依國會自律原則,釋憲機關自應予以尊重」。當時的15位大法官現在多半還在位,應該記憶猶新。

如果從前不認為存在「重大明顯瑕疵」,本次更說不上是違憲。部分論者拿不相干的釋字499號類比,那就離譜了。釋字499號解釋涉及的是最需要透明負責的「修憲程序」而非「立法程序」;而且該次修憲採取「無記名投票」,乃是「不待調查即可發現之明顯瑕疵」,才被大法官宣告無效。本次國會改革法案的審查過程並無明顯瑕疵,遠遠不到先例所謂「重大明顯瑕疵」,根本不能類比。

至於國會調查權、質詢權、調閱權具有「強制力」,更是釋字585、461、325等號解釋早已確定的原則。釋字585與633號解釋更指出,立法院的調查權可以及於私人,也可經院會決議後對不配合者課處罰鍰,行政院怎能硬拗「違憲」?

▲ 本次國會改革法案的審查過程並無明顯瑕疵。(圖/記者李毓康攝)

諸多批評者選擇性地引用大法官解釋,只挑大法官說的「行政特權」、「國家機密」等例外事項,硬說立法調查權侵犯了行政權。但新通過的《立法院職權行使法》第46條之2,明明已將大法官所述的這些「例外」(行政特權、獨立機關等)排除於調查權範圍,這些論者到底是甘為側翼睜眼說瞎話,還是連條文都沒看就亂罵一氣?

行政院說「藐視國會罪」定義不明,也是廉價的批評。現在的藐視國會罪,僅限官員在備詢或聽證時的「虛偽陳述」,請問「虛偽陳述」哪裡「不明確」?回顧諸多釋憲先例,《刑法》中的「猥褻出版品」、《教師法》規定的「行為不檢有損師道」,以及公然侮辱罪的「侮辱」等模糊條文,在大法官眼中都不算「不明確」;成天指控別人放「假消息」、「謠言」的執政黨,憑什麼說看不懂「虛偽陳述」四字?何況,《公司法》、《銀行法》等其他法律,也都有處罰「虛偽陳述」的規定,行政院說這樣的規定「定義不明」,太看不起台灣人的識字程度了吧?

整體而言,釋憲先例是支持本次有關國會調查權與藐視國會罪之規定的。就算細節部分被挑毛病,絕大多數的規定仍在前述大法官解釋範圍內。除非大法官要來個髮夾彎,否則行政院指控法案違憲,得不到憲法法庭支持。

▲ 除非大法官要來個髮夾彎,否則行政院指控法案違憲,得不到憲法法庭支持。(圖/記者屠惠剛攝)

►►►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

● 本文獲授權,轉載自《聯合報》。以上言論不代表本網立場,歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net,本網保有文字刪修權。

我們想讓你知道…釋憲先例是支持本次有關國會調查權與藐視國會罪之規定的。除非大法官要來個髮夾彎,否則行政院指控法案違憲,得不到憲法法庭支持。