● 黃韻如/教授,國立台灣大學醫學系教授暨防疫科學研究中心國際合作計畫主持人

● 鄭如韻/獸醫師,任職台灣大學防疫科學研究中心

● 賴育宏/醫師,國立新加坡大學李光耀公共政策學院博士畢

疫苗戰略新思維: 國家資本與國際人脈 (上)

1. 前言

全球對抗 COVID-19 疫情已進入下半場,抗疫策略從第一年的圍堵、檢測隔離與治療,邁進第二年以達到群體免疫目標的疫苗施打策略。截至今日,已有 73 國家累計超過 8 千萬人,至少接種了第一劑的 COVID-19 疫苗 [1]。

身為防疫模範生的台灣,在上半場的防疫成果可圈可點。沒有大規模封城與暫停經濟活動之下,維持低確診率以及低死亡率。雖出現零星小型感染群,整體而言仍是防堵有效,沒有造成大規模的社區感染。

然而,台灣在防疫的下半場,是否還能保有如此的優勢?

當真實世界的疫苗施打成效開始在國際間被證實,各國開始佈局開放邊境與經濟復甦的藍圖,台灣在平行世界生活一年之後所累積的成果,是否會像龜兔賽跑的故事一樣,不僅被後來居上,而甚至被彎道超車?

近日,各界輿論聚焦在疫苗採購中僵化的《政府採購法》,關切中央流行疫情指揮中心在國際疫苗的採購談判及取得進度、國產疫苗供應鏈的開發瓶頸等問題時,本評論希望拉高討論的視角,以國家資本與國際人脈的戰略角度,參考新加坡與以色列經驗,審視台灣在這場世紀抗疫之戰,為什麼在疫苗賽事之中落後的根本原因,也藉此窺探台灣在生醫新創的國際產業生態圈所面臨到的困境。

2. 由疫苗看經濟霸權與產業結構

2.1 新加坡高調疫苗開箱文的深層戰略意義:區域經濟樞紐

2020 年 12 月 21 日晚間,新加坡衛生部的臉書粉絲專頁上出現了一則高調的開箱文。開箱文中,紀錄第一批 Pfizer-BioNTech 的 COVID-19 疫苗,抵達新加坡樟宜機場,從新加坡航空的貨機上卸下,送進低溫倉儲(Cold Port),存放在倉儲內的數個可達零下 80 度的醫療等級冷凍櫃中的整個過程。

這則發文的表面解讀,是新加坡成為亞洲第一個取得 COVID-19 疫苗的國家,並會在 2021年底前逐步完成全島居民的疫苗施打,為新加坡居民築起了防疫安全網。

但這則開箱文背後,其實隱藏著更深層的戰略意義:它代表著一個總居住人口不到六百萬的南洋小國,在這場抗疫大戰之中,除了對防疫物資的精準佈局之外,新加坡政府嶄露戮力維持區域經濟樞紐的強烈企圖心,可以從新加坡作為人流、物流、交通、供應鏈與醫藥生物產業的亞太中心,看出端倪。

眾所皆知,新加坡樟宜機場與新加坡港,是全球最繁忙的人流、物流貨運交通樞紐之一,樟宜機場每年約有 6800萬的旅客(桃園國際機場 2019 年的總運量為 4368 萬 9372 人次 [2]),而新加坡港每年有 3600 萬的貨櫃流量(高雄港 2019 年的總貨櫃流量約為 1459 萬 TEU [3]),連續十年被世界銀行評選為亞洲最佳物流樞紐 [4]。而著名的國際物流與貨運集團,例如 DHL 與 UPS 的亞太總部,就設立在新加坡。

龔固新加坡的商業戰略地位,確保區域經濟的復甦、穩定與持續繁榮,是新加坡與國際物流及貨運公司之間的無聲默契。

此次 COVID-19 疫苗的冷鏈管理與空運配送的需求,是給予作為亞太供應鏈中心的新加坡,再度檢視物流運作是否健全無虞的絕佳機會,也讓新加坡政府重新確認,長期投資在區域物流貨運交通產業的發展方向。

在瘟疫蔓延時,維持區域穩定安全,我們不能忽略生物製藥的穩定配送。簡言之,新加坡的商業復甦,儼然已成為區域政治經濟與社會趨向穩定的前哨站。

▲ 學者指出,新冠疫苗的配送,給予新加坡檢視物流運作是否健全的機會。(圖/路透)

2.2 生醫製藥產業生態圈

生技製藥業(不包括醫療器材與其他非製藥)是在新加坡少數在COVID-19疫情衝擊下,仍然正向成長的產業,雖產值只佔了新加坡 GDP 的 3%,卻是千禧年後政府側重的高附加價值產業,成為新加坡整體經濟成長的火車頭。

自 2000 年,新加坡的生技製藥產值已成長了三倍,在 2017 年的總產值達到 160 億新元(約合新台幣 3,520 億元)。這樣的產值由約 7000 名從業人員(不含醫材與非製藥)貢獻 [5]。

新加坡在國際製藥業的地位,可以從跨國大藥廠的投資規模看出端倪。到 2020 年為止,全球 10 大藥廠中,有 9 家的亞太營運總部設在新加坡(如下表)。

▲ 2019年全球十大生物製藥公司,資料參自新加坡經濟發展局。(表/黃韻如教授團隊製)

一個彈丸小國,居然聚集十大藥廠中的 7 家在新加坡建立製藥生產線廠房,更不可思議的是,全球十大產值最高的藥物有四個藥物在新加坡製造。從 2000 年開始投資興建生醫園區至今,生醫製藥產業在新加坡已形成一個活躍的生態系統。 生醫製藥生態圈的建立與成型,由新加坡經濟發展局(Economic Development Board, EDB,功能與位階類似台灣的經濟部工業局)領軍的產業聚落政策,居功厥偉。

▲ 全球前10大藥廠,有9家將亞太營運總部設在新加坡。(圖/路透)

跨國藥企之所以將亞太總部及研發中心設在新加坡這個蕞爾小國,除了看上新加坡廉能的政治經商環境、穩定的供電與供水、完備的交通電信基礎設施、透明且嚴厲的法規、語言溝通的優勢、高素質的人才等等,新加坡經濟發展局透過海外分支機構主動對跨國企業積極延攬,提供營業用地的取得、租稅優惠,與營運初期的營業所得稅大幅減免(甚至提供五到十年的所得稅全免),提供企業創業優惠貸款、加速營業執照申請,移除對外來人才的雇用比例限制、協助外來人才及家庭的工作准證審核與安居。

然而,新加坡作為生物製藥產業的亞太中心,對新加坡優先取得疫苗有何關聯?

新加坡生技製藥業的國際人才與生態圈,在這場(搶)疫苗大戰中,又扮演了什麼角色?

經濟發展局副總裁 Goh Wan Yee 女士在 2020 年 12 月 21 日受訪時提到,新加坡能快速取得疫苗的另一個原因是:新加坡為亞太生物醫療產業的樞紐(Biomedical Hub)[6]。這意味著,許多跨國藥廠把亞太區域總部設立在新加坡,同時也大量投資許多的基礎及臨床研究計畫,以及製藥產線提供世界其他國家的需要,而這個商業戰略地位幫助新加坡快速取得疫苗。

為了商業成長與獲利,跨國製藥業在亞太總部引進、吸引及培育許多具跨國移動能力的人才。也因此,在本次疫情肆虐期間,這些外地或本地人才,都為新加坡的抗疫表現產生正面的影響。

▲ 新加坡是亞洲第一個取得新冠疫苗的國家。(圖/路透)

單就疫苗大戰來說,從召募候選疫苗時涉及對疫苗的技術平台的精準審核(Due Diligence)、臨床試驗解讀,創投運作投資具商業前景的生技標的物,到新興藥物法規的加速審查、經濟規模評估、商業化能力等等,每一步都需要具國際視角及網絡的高端人才。

新加坡在眾多跨國大藥廠形成的生醫生態系中,藉由引進國際專業經理人與技術人才,優化並深耕在地人才技能的深度與廣度,得以媒合對接最前沿的疫苗技術。

在亞太商業板塊中位居要角,營造並滋養高密度國際人才的生態圈,招聚跨國藥廠金流與人流,把跨國企業人才、商業利益及營運樞紐與新加坡的穩定復甦綁在一起 (Stake),是區域安全與國家戰略的最大公約數。

看完新加坡的生醫製藥聚落生態鏈,台灣的製藥業現況如何?

▲ 新加坡民眾接種新冠疫苗。(圖/路透)

2.3 台灣製藥生醫產業的現況:規模、結構與機會

在疫情爆發之前的 2019 年 7 月,台灣經濟部工業局發表代表台灣生技現況的 2019 生技產業白皮書 [7]。

根據此白皮書,我國生技產業營業額在 2018 年為新台幣 5,148 億元,其中製藥產業總營業額占 803 億元(註:新加坡2017年製藥產業產值約台幣 3,520 億元)。從 2013 年以來,產業的營業規模從 824 億元的總營業額持續衰退。製藥產業總勞動人力為 19,055 名從業人員 (註:新加坡在 2017 年的製藥產業勞動人口粗估約 7000 人上下)。

台灣製藥產業的營業結構,以小分子西藥製劑與原料藥佔總營業額的 85%,前者供應台灣本土健保學名藥品為主,因受到健保藥品低廉給付的影響,營業規模難以提升,必須積極拓展海外學名藥市場,外銷如美中日等主要市場;後者大多以外銷市場為主力,台灣在成為國家醫藥品稽查協約組織(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, PIC/S)會員國後,積極符合 PIC/S 的良好作業規範(Good Manufacturing Practice, GMP),向美、日、希臘、印度等市場提供原料,目前雖遇到來自中國及印度原料藥場的低價競爭,但仍有成長的契機。

全球十大國際藥廠,在台灣的營運以行銷銷售(Marketing & Sales)為主,無研發單位,亦無製造生產線。在台投資設廠且達到外銷金額 1,000 萬美元以上的,只有1家,就是輝瑞藥廠,生產營養補充品。

▲ 全球前十大藥廠,僅輝瑞(Pfizer)在台投資設廠達外銷金額 1,000 萬美元以上。(圖/路透)

如果就人均營業額(粗估)來看,可以發現台灣與新加坡的巨大差異。

新加坡在製藥產業,平均每人大約可以有新台幣 0.5 億元的營業額,而台灣卻只有 0.04 億元。這代表新加坡在製藥產業已經轉型為高附加價值的營運模式,而台灣則還是困在人力密集的低附加價值模式中。

如此相異的營運模式,所連動影響的面向既廣又深。

首先,本土人才困在本土,喪失國際舞台的淬鍊。

台灣在沒有國際藥廠的研發,或是製造產線落地之下,產業上下游的人才培育,無法即時跟隨國際產業脈動。

高等教育端培育出的人才所面臨到的學用落差,反映在高教機構就算掌握前沿科技與國際標準作法,卻在台灣的產業端無用武之地,致使人才選擇外流;

或是,高教體系無法負荷前沿科技或國際標準的教學,在國際產業端無人才市場價值,人才只能繼續困在本土低附加價值的系統成為人力。

再者,缺乏國際醫藥生態圈共同滋養的生醫創新,難借力使力,加速商業化。

可想而知,沒有國際藥廠的國際視野,帶動本土藥廠共同建立產業生態圈,本土業者無法站在生物醫藥巨人的肩膀上,產生如量子躍遷般跳躍式的前進,只能土法煉鋼,以碎裂式的方法在資金募集、研發、技轉與國際市場商業拓展上含血含淚地匍匐前進。雖說一步一腳印,但瞬息萬變的商業競爭與現實的市場機制並不是慈善事業,對於水牛般的精神不會手下留情。

▲ 學者指出,高等教育培育出的人才面臨到學用落差的困境,致使人才外流。(圖/資料照)

3. 由疫苗看國家主權基金的投資策略

3.1 新加坡高調疫苗開箱文的背後推手:淡馬錫主權基金

在此次疫苗大戰中,如果沒有主權基金積極、精準的超前部署,那新加坡取得 Pfizer/BioNTech 的 COVID-19 疫苗優先分配的故事就不完整。

2020 年 6 月 30 日,在美國 Nasdaq 上市的德國藥廠 BioNTech 宣布,上市後股權投資輪 (Post-IPO Equity Round)募資美金 2 億 5 千萬元,領投方(Lead Investor)之一就是新加坡主權基金淡馬錫控股公司(Temasek Holdings)[8] [9]。

▲ 2020年,德國藥廠 BioNTech宣布在美國 Nasdaq 上市。(圖/路透)

關於新加坡主權基金與 BioNTech 的淵源,其實在 COVID-19 疫情爆發前就已開始。

淡馬錫控股執行長,同時也是新加坡總理夫人何晶(Ho Ching)女士,於她的個人臉書上分享了一小段淡馬錫控股決定投資這一家德國生技公司的理由。她提到早在疫情爆發多年之前,BioNTech 的科學底蘊、治理哲學以及核心價值 [10],就已經深深吸引了淡馬錫負責生科投資的團隊,並長期關注 BioNTech 的研發項目。

若不是疫情使 BioNTech 公司聲名大噪、股價狂飆,台灣可能對這家公司不熟悉,但是這家德國公司早就是新加坡政府淡馬錫控股長期關注的獨角獸。BioNTech 能在與 Pfizer 聯手最終超車領先 Moderna 取得美國食品藥物管理局上市許可,一點也不令人意外。

淡馬錫控股在這場世紀大疫中鉅資加碼投資 BioNTech,也因著淡馬錫與 BioNTech 的這層關係,在疫苗海選過程中,能夠作為新加坡政府以及疫苗小組的關鍵接點,可說是新加坡作為領先亞洲各國取得 Pfizer/BioNTech COVID-19 疫苗的重要背後推手。

作為股權投資輪領投方的淡馬錫控股,以新加坡國家主權基金投資的海外疫苗生技公司,研發製造新加坡全體國民所需的(公費)疫苗,在醫療戰役與商業投資戰役中,為新加坡獲得雙贏。

但,新加坡能做到,真的只是押對寶的幸運嗎?

▲ 新加坡總理夫人何晶(Ho Ching)是新加坡主權基金「淡馬錫控股公司」(Temasek Holdings)執行長。(圖/達志影像/美聯社)

3.2 專業投資團隊接軌與掌握前沿科技情報

新加坡的主權基金淡馬錫控股,在國際投資圈中早已是個響亮的名字。

成立於 1974 年,淡馬錫控股在 2020 年 3 月底市值達到新幣 3,060 億元。它的投資標的包山包海,掌控新加坡電信、新加坡航空、星展銀行、新加坡地鐵、新加坡港口、海皇航運、新加坡電力、吉寶集團和萊佛士飯店(Raffles Hotel)等最重要且營收最高的企業,目前更是世界排名第七的主權基金 [11]。

除了掌握這些負責新加坡國內重大基礎建設的公司,淡馬錫控股也透過旗下負責不同領域的投資團隊,在國際上尋找投資標的,在六大產業區塊包括金融服務(Financial Services)、電訊及媒體科技(Media & Technology; Transportation)、交通物流(Logistics)、消費性商品及房地產(Consumer and Real Estate)、能源與天然資源(Energy and Resources)生科及農業(Life Sciences and Agribusiness)進行廣泛性的策略投資。

能夠做出精準的投資決策,除了有投資績效良好的充裕資金作為後盾,有著國際專業經理人的投資團隊,更是成功的關鍵。

淡馬錫控股有來自 32 個不同國家的 800 名員工,分布在全球 11 個據點。這些專業經理人,對於產業區塊國際佈局的了解,以及相關研發專利的爬梳,都在一個強調團隊合作的 4E 人才訓練框架:經驗(experience)、曝光(exposure)、教育(education)和充實(enrichment)之下,藉由讓員工進行跨團隊和/或跨地理位置的工作輪替,以達成團隊人才的全方位發展。

▲ 新加坡主權基金「淡馬錫控股公司」800名員工來自32個國家,在在全球有 11 個據點。(圖/達志影像/美聯社)

除了我們提到的淡馬錫控股公司作為主權基金,新加坡政府亦擁有新加坡政府投資公司(Government of Singapore Investment Corporation, GIC)百分之百的股權。相較於淡馬錫對新加坡國內產業的大舉投資,新加坡政府投資公司藉由旗下的子公司投資全球公開市場、房地產及創業風險投資。

淡馬錫控股與新加坡政府投資公司的經營模式,其實已是遵循國際顧問公司、投資銀行、基金管理公司等等的業界標準,不足為奇。

但我們不能忽略的是,身為國家主權基金,其透過投資的需求而即時掌握到的國際前沿科技,在尋找投資標的物時所建立的國際網絡,長年累積下來是相當可觀的情報資訊庫與人脈網絡。而這些情報與人脈,都是能夠成為新加坡政府決策高層內部參考的重要資源。

▲ 「淡馬錫控股公司」為新加坡國家主權基金。圖為淡馬錫大廈(Temasek Tower)。(圖/達志影像/美聯社)

3.3 接軌國際前沿科技:台灣有成立主權基金的必要性嗎?

淡江大學財務金融學系李沃牆教授於 2019 年 10 月 28 日發表〈台灣需不需要設立國家主權基金〉,以新加坡及挪威主權基金為他山之石,就台灣需不需要設立國家主權財富基金做深入分析 [12]。

所謂的主權財富基金(Sovereign Wealth Fund, SWF)簡稱為主權基金,依據廣泛為人接受的「聖地牙哥原則(Santiago Principle)」定義為「政府基於總體經濟之特殊目的發起並持有的投資基金,採取包括投資國外金融資產之各種投資策略,管理資產以求達成財務目標」,亦即主權基金的所有權屬於政府、投資標的必須包含國外的金融資產、投資目標是追求財務目標。

即便多年來許多相關研究結果(國發會委託台灣金融研訓院之研究於 2016 年 9 月發表〈我國成立主權基金之可行性研究〉結案報告)及諸多專家學者建議皆不斷指出台灣設立主權基金的必要性 [13],但到目前為止,台灣僅有行政院國發基金,與國發會為帶動國內投資能量,結合民間的力量所成立的國家級投資公司——台杉投資管理顧問股份有限公司,性質較與新加坡的主權基金及政府投資公司類似。

但這兩者在台灣設立之目的,主要為協助國內產業加值、促進經濟轉型,做為台灣推動產業投資政策的主要平台。在以扶植國內產業為主而非開放向外投資的操作模式之下,便衍生出在國際專業人才延攬不易的問題,以及投資報酬規模受限的狀況。

在近年國際生技醫療新創事業風起雲湧,國際熱錢資金大舉挹注之際,台灣缺乏以國家資本的力量,帶領對於國際前沿科技的即時掌握,在此次疫情的全球疫苗戰略物資賽事中,更被突顯出來。

因此,成立國家主權基金,接軌最前沿的科技創新,引進並培育具有選材選題能力的國際人才,以國家發展策略及經濟成長引擎來引領產業的加值與轉型,掌握COVID-19 疫情帶來的衝擊,或許能加強台灣成立國家主權基金的決心。

▲ 學者建議,COVID-19 疫情帶來的衝擊,或能加強台灣成立國家主權基金的決心。(圖/資料照)

3.4 破壞式創新的新思維

此次的 COVID-19 疫苗國際研發競賽,令世界驚豔的是在科研開發前沿的 RNA 技術,顛覆了傳統的疫苗研發方式。壓縮到極致的疫苗研發速度,對於各大研究機構能否快速轉移研發量能,以佔領智財與市場先機,也是一大考驗。

在全球大流行的公共衛生威脅之下,疫苗的加速核可,對於負責上市核可的主管機關帶來全新的挑戰;資本市場先來後到的供需機制,對於疫苗的分配正義,也帶來道德上的衝擊。

這些顛覆、考驗、挑戰與衝擊,都是當下人類進入工業 4.0 時代之後,伴隨破壞式創新 (Disruptive Innovation) 而生的常態。

因此,依賴過往經驗的決策方式與行禮如儀的行政流程,面對破壞式創新,便會顯得捉襟見拙。過去的舊思維,已經無法讓決策者在局勢還是混沌不明時,能夠洞燭機先。決策領導者必須具備著極高的風險耐受力與魄力,才能為人所不能。

好的決策品質,取決於決策團隊的專業素養與前瞻洞見。此時,決策領導者是否願意放下本位主義,在決策圈旁設立跨領域的幕僚團隊或智庫,在信任的基礎上,聽取全面的情報回饋與諮詢、廣納不同意見,便是區分決策領導是站在前瞻性的宏觀布局,還是回應式的局部救援的格局。

▲ 學者指出,決策領導者是否願意放下本位主義,是區分決策領導是站在前瞻性的宏觀布局,還是回應式的局部救援的格局。(圖/指揮中心提供)

4. 檢視台灣的疫苗戰略思考

4.1 治理與結構

4.1.1 疫苗大戰中的台灣:強調分工,忽略可行性評估的幕僚團隊與智庫

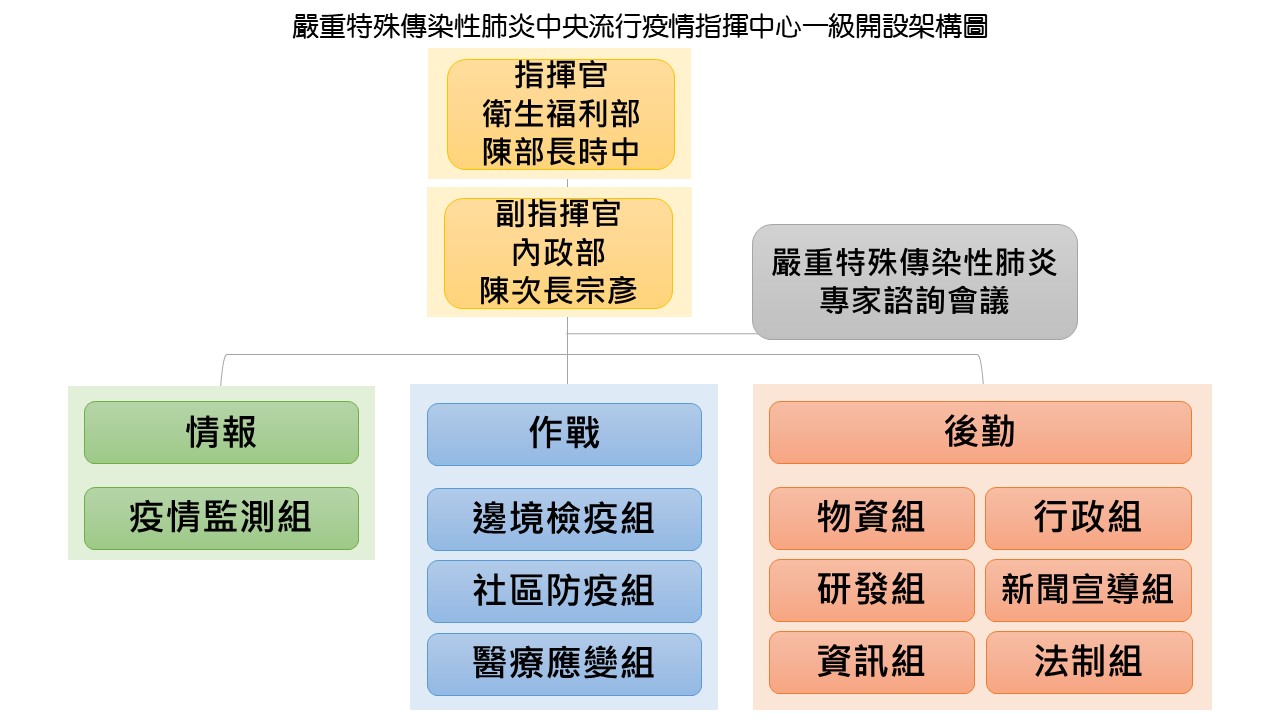

如果回到防疫金三角的治理架構來看,此次中央流行疫情指揮中心在一級開設之後,設置了專家小組負責醫療相關的諮詢與討論,小組召集人張上淳教授也多次出現在例行記者會上,解說在治療相關的國際研究與報導。

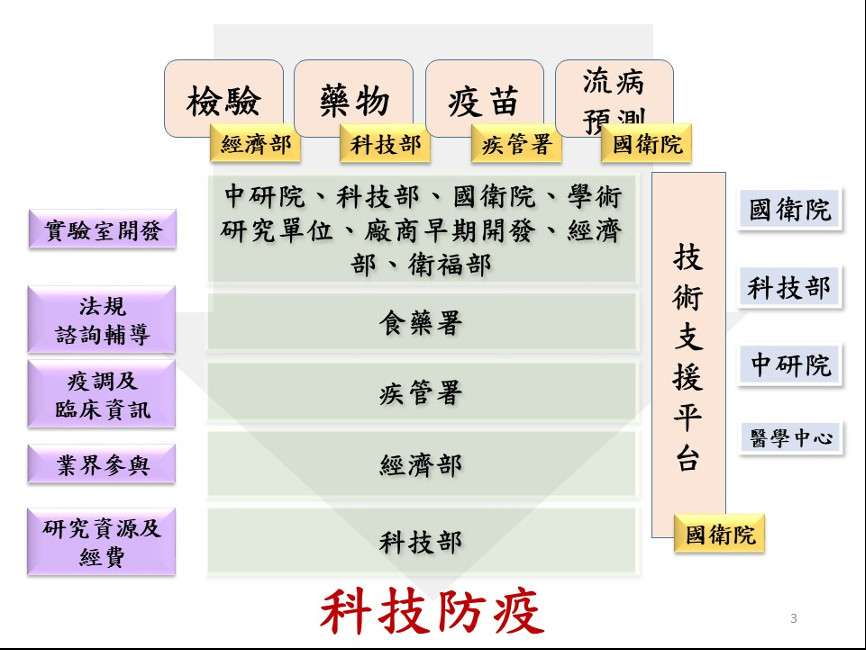

而比較不為民眾所知的,在中央流行疫情指揮中心於 2020 年 2 月 27 日一級開設時,決策圈後勤設立了研發組,由國家衛生研究院梁賡義院長為組長,食藥署署長吳秀梅及中研院代表為副組長,業館診斷、藥物、疫苗、流行病預測及技術支援平台等小組,稱為「防疫科技國家隊」[14],從疫情爆發至今,每週開會一次。這在治理模式上,似乎有達到廣納幕僚團隊智庫諮詢的目的。

▲ 圖/翻攝衛福部官網。

國衛院梁賡義院長在一場「抗疫世紀挑戰 COVID-19 疫苗之國家政策」專家會議中指出 [15],疫情、疫苗的發展實在太快了,以傳統的思維已經無法應對,國衛院作為國內最高的醫衛智庫,在關鍵時刻,依據專業與實證,向政府提供建言。

但我們要問,國家決策圈的幕僚與智庫團隊,在平時對於疫苗研發的前沿科技的掌握與國際網絡的建立,是否足以因應變時的緊急需求?

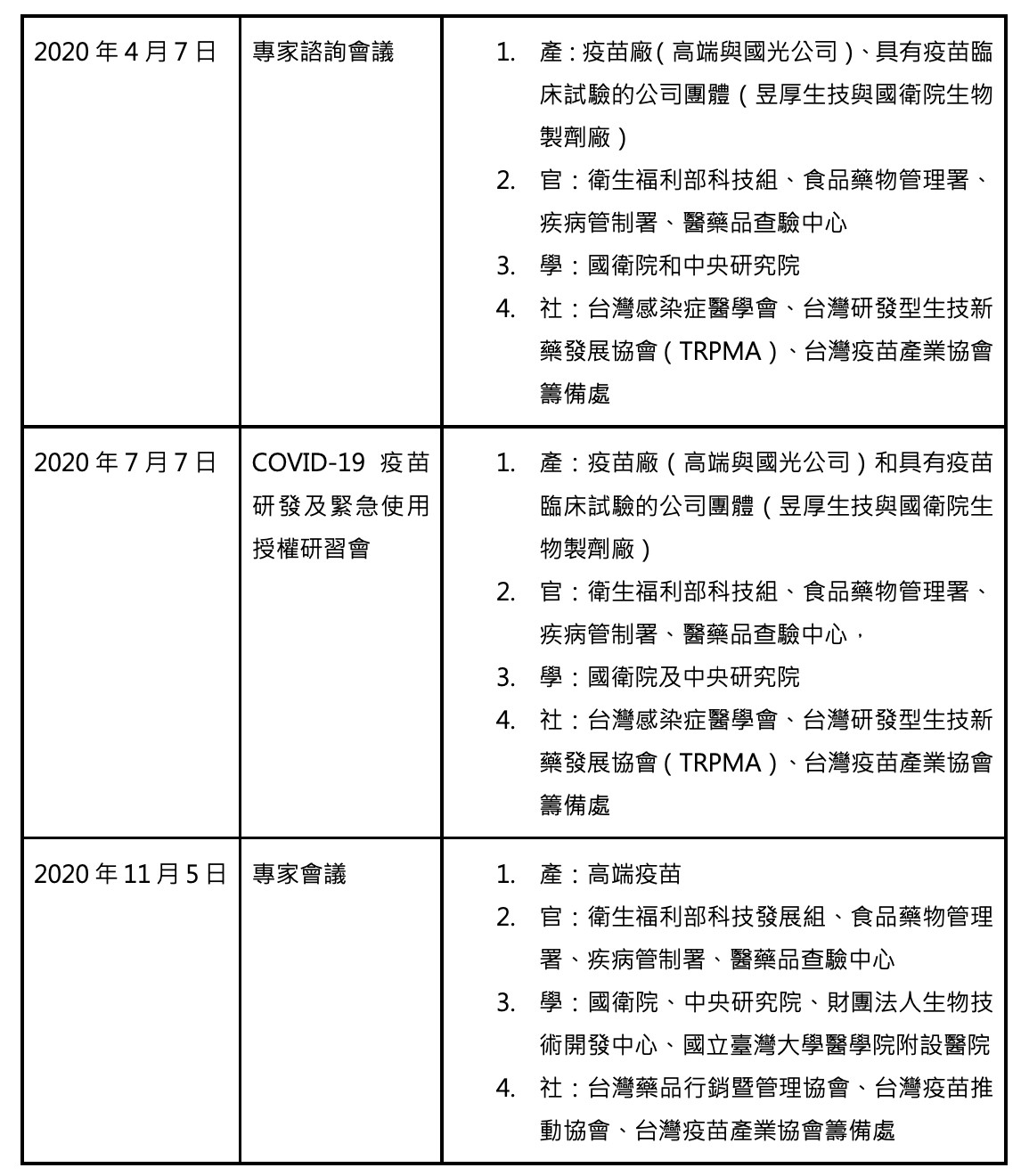

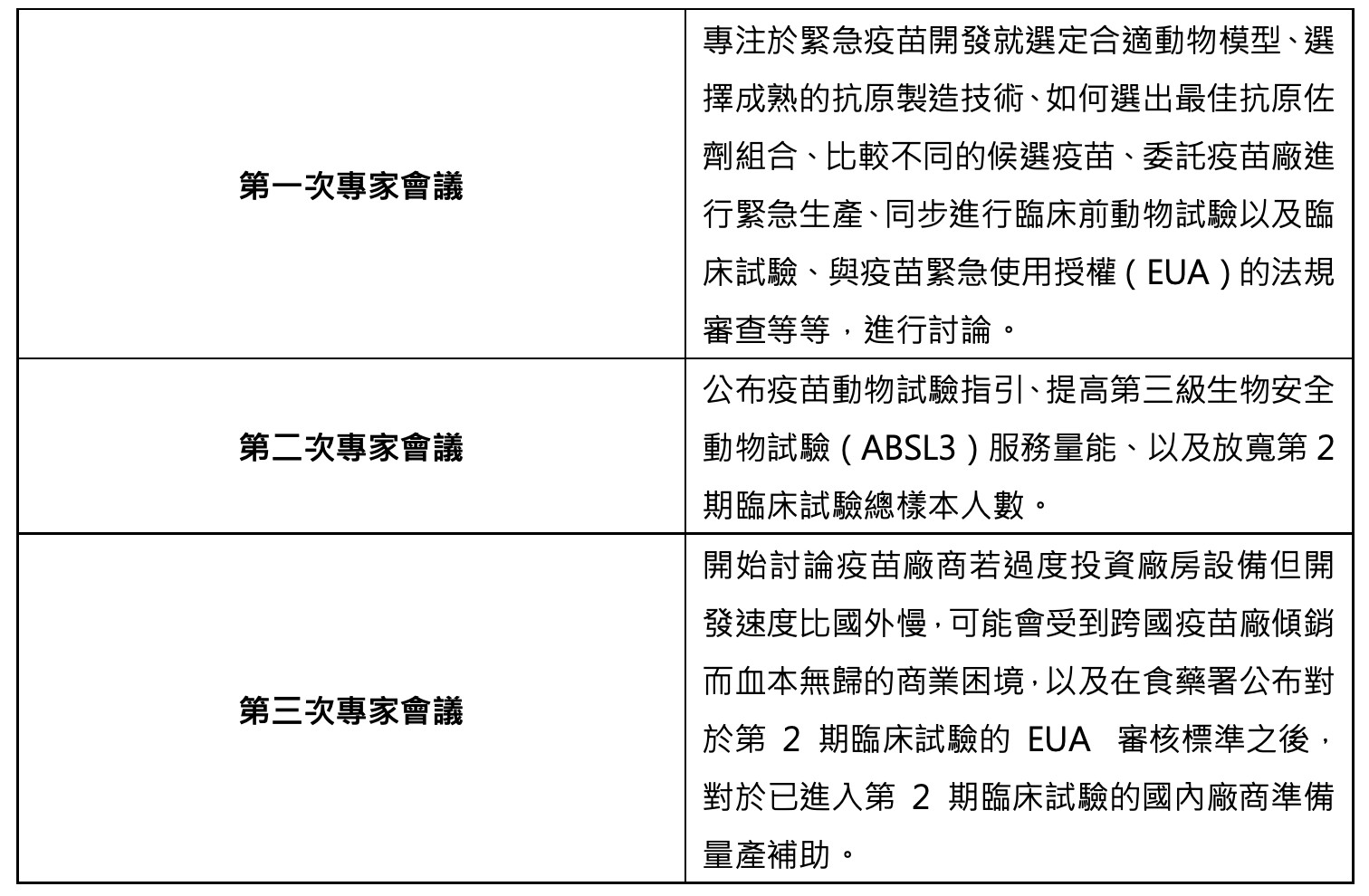

根據國衛院第 866 期電子報報導 [16],自疫情爆發以來,為解決台灣明顯落後於他國的疫苗自製率(8%),以及緩慢的疫苗開發速率的雙重困境,透過國衛院論壇啟動相關議題研議,已於 2020 年 4 月 7 日、2020 年 7 月 7 日及 2020 年 11 月 5 日三度召開專家會議。

三次專家會議的與會人士如下表:

▲ 表/黃韻如團隊彙整

除了第一與第三次為閉門專家會議之外,第二次的會議性質實為開放研討會,開放一般民眾報名參加。

這三次的專家會議,討論重點皆偏向如何達成本土疫苗緊急開發,卻鮮少對如何達成疫苗的平行採購進行討論。本團隊就會中對於疫苗採購的討論,摘要如下表:

▲ 表/黃韻如團隊製

這三次專家會議中,對於本土疫苗開發與法規的核可,的確做出許多具體性的建議,足見與會專家對於扶植本土疫苗產業有著熱切盼望,甚至在本土檢驗試劑、疫苗與藥物開發方面落後國際之下,仍懷抱著「危機就是轉機」的正向思考。相較之下,新加坡的淡馬錫主權基金,對於 BioNTech 做出精準判斷眼光,通俗地來說,算是押對寶。

但台灣的幕僚團隊與智庫的集體學歷才智,難道會不如淡馬錫裡的一群投資銀行家嗎?

答案絕對是否定的,因為光從總召集人梁賡義院長被美國華盛頓大學公共衛生學院選為 50 位創造改變的人(50 changemakers)的事實,以及包含產官學社界在三次專家會議中的懇切建言,就能看出台灣在這場對抗世紀大疫的戰事中的幕僚智庫團,其實已經是精銳盡出。

那麼,為什麼台灣在疫苗的戰略佈局上,還是節節落後?我們看看新加坡的作法。

▲ 國家衛生研究院院長梁賡義,被美國華盛頓大學公共衛生學院,選為 50 位創造改變的人。(圖/記者李毓康攝)

4.1.2 科學證據引導的整合諮詢與決策:新加坡的疫苗工作小組

2020 年 4 月 13 日,新加坡成立了一個 18 人的治療與疫苗專家小組(Therapeutics and Vaccines Expert Panel, TxVax Panel),只為了一個目的:幫新加坡在全球找候選疫苗。

小組成員來自公私部門醫院、研究機構及各相關領域的科學家與醫師,包括免疫學以及基礎研究、臨床醫學、藥物開發與製造的藥界等,並由 Dr. Benjamin Seet 為小組主席。

Dr. Seet 是一位醫師,在新加坡軍隊服役 25 年後成為總軍醫,他曾經加入聯合國的維和部隊,並在 2004 到 2006 年擔任聯合國維和部隊的醫療長,負責指揮全球 16 個衝突地區的醫療工作,擁有豐富的跨國醫療人道救援與多部會協調的經驗 [17]。

作為前新加坡科技發展局(Agency for Science, Technology and Research, A*Star)下的生醫研究委員會(Biomedical Research Council,相當於台灣政府的科技部生科司)主席,Dr. Seet 曾負責擘劃新加坡的國家生醫研究政策與計畫。

由 Dr. Seet 所領導的治療與疫苗專家小組 TxVax,比較所有全球候選疫苗在臨床試驗的安全性與藥效證據,在 8 個月內進行超過 100 場會議,這個專家小組根據疫苗技術平台、研發人的過去戰功、疫苗開發時程等條件,圈選出 35 個最有潛力的候選疫苗。

▲ 新加坡與莫德納(Moderna)簽訂疫苗採購合約 。(圖/路透)

TxVax 另一個特別之處在於它的組織架構。這個以科學家與醫師為主的專家小組,是架構在新加坡的經濟發展局之下,該局也參與候選疫苗名單的決策。最終決定三家疫苗廠的採購:Moderna(2020年6月簽訂合約)、Pfizer-BioNTech 及 Sinovac(分別在2020年8月前後簽訂合約)。

從 35 個候選疫苗中,新加坡如何決定投資標的呢?

這個疫苗專家小組所做的事,完全建築在深究科學證據的實事求是上。

當許多疫苗研發的數據還不是公開資訊時,新加坡透過幾個方式獲得情報資訊,以幫助疫苗專家小組做出決策。

第一,是透過國際學術人脈。

同樣以 RNA 技術開發疫苗的美國生技公司莫德納(Moderna) ,其創辦人為 MIT 的知名教授 Robert Langer。Dr. Seet 透過一位從 MIT 返新的學者因而能成功牽線上 Moderna。

第二,是透過淡馬錫主權基金與經濟發展局的人脈。

這些長期關注國際醫藥生技發展的單位,即時為疫苗專家小組提供各個疫苗開發單位的對接聯繫管道。

▲ 美國生技公司莫德納(Moderna)以 RNA 技術開發疫苗。(圖/路透)

在雙邊的保密協定下,他們直接與各個研發團隊最核心的研發高層,例如醫療長、科技長、或是直接與先前經手臨床動物實驗或臨床試驗的核心研究人員會談,對於每一個疫苗的實驗數據進行深入的研究。從原本的 35 個候選疫苗,到了去年 7 月只剩下 20 個,到了去年 9 月又只剩下了 12 到 14 個。

在這之中,新加坡的監管單位健康科學機構,也會平行查廠,幫助確認製造的品質。而原本須經由雙方律師來回確認的的保密協定簽訂,從平均一般所需的2週時間,壓縮到數天甚至一天即可 [18]。

在這場對外疫苗採購保衛戰中,新加坡政府依然採取政府總動員(Whole-of-Government)的原則,主要由衛生部負責估計需要購買的疫苗數量以及商業合約的談判協商;健康科學機構(Health Sciences Authority, 相當於藥物監督局)滾動式(Rolling basis)評估疫苗開發商提供的臨床實驗數據;經濟發展局與位於新加坡的各跨國藥廠區域總部保持良好互動,政府部門齊心協力促成新加坡在最短的時間取得疫苗。

▲ 在對外疫苗採購保衛戰中,新加坡政府採取政府總動員原則。(圖/達志影像/美聯社)

4.1.3 台灣權責不明的「防疫科技國家隊」治理模式

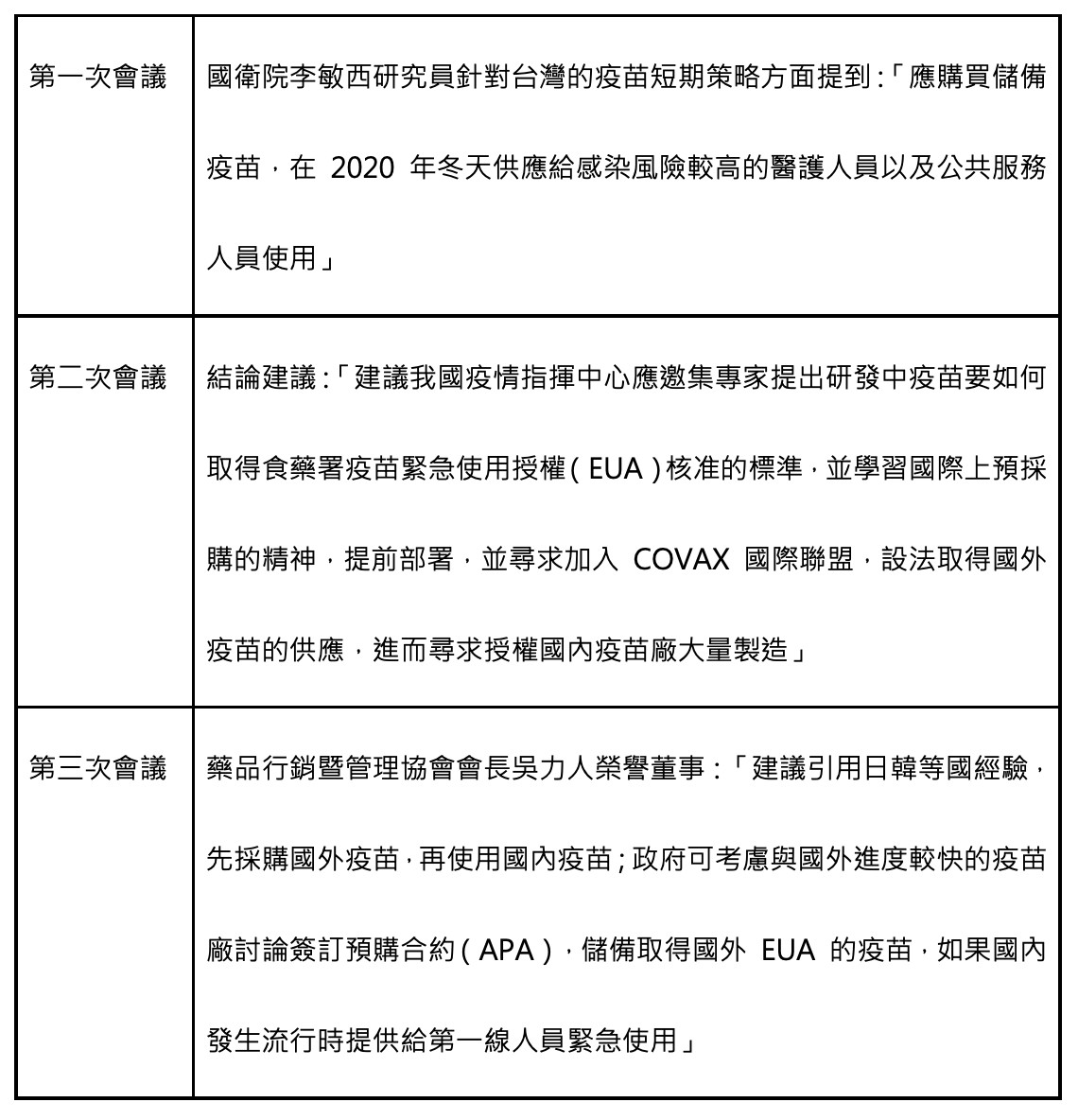

根據國家衛生研究院的官方網站資料,中央流行疫情指揮中心於 2020 年 2 月一級開設時,旁設的疫情研發組,明定了任務組織與分工(如圖),其中疫苗小組的負責單位或對接單位是疾病管制署。

▲ 嚴重特殊傳染性肺炎研發任務組織與分工。(圖/國家衛生研究院)

疫苗小組的召集人為蘇益仁教授,蘇教授過去為成功救援 SARS 疫情的疾管局局長、國家衛生研究院感染症與疫苗研究所所長 [19],在專業上作為疫苗小組召集人是不二人選。

這樣的分工在位階上似乎與其他小組如檢驗、藥物與流行病預測小組相同,但疫苗研發與取得的重要性是否能與其他項目等同視之呢?這樣的分工位階是否合理呢?這樣的治理模式,是否能因應疫情的發展在國際疫苗開發的不同階段,適時適性提升疫苗小組的重要性、與位階呢?

與新加坡只需負責決定購買疫苗的策略與行動單一任務不同的是,台灣疫苗小組表定的工作項目相當繁雜,似乎涵蓋了:進行實驗室等級的候選疫苗研究開發、辦理臨床試驗相關事務、法規相關諮詢、建立授權與量產流程。

▲ 疫苗小組召集人為前疾管局長蘇益仁教授。(圖/資料照)

按照這個組織架構,屬於衛福部技術專業部門的疾病管制署,必須負責或統籌具有國家安全敏感度的疫苗研發與臨床試驗。檢視此疫苗小組的分工,疾管署被規劃的業務複雜程度幾乎等同於負責疫苗研發的德國BioNTech、加上負責疫苗臨床試驗與商業化的輝瑞藥廠、再加上談判取得疫苗的新加坡衛生部,這簡直就是不可能的任務。

疾管署在忙於指揮中心 LINE 群組個案微觀管理(Micromanagement)跟進之餘,是否有能力、有人力同時多工負責候選疫苗研發、臨床試驗與授權量產的一條龍角色呢?

因此,在實際操作上,這個疫苗小組的表定工作是否真正由疾管署來負責,不得而知。蘇益仁教授也因休養身體於 2020 年 7 月辭去行政院「COVID-19 科技防疫推動會議」疫苗組召集人 [20],由國衛院董事長林奏延教授兼任診斷與疫苗小組召集人。

如果實際在疫苗的策略上,不是由此組織架構中的小組來負責,那麼我們要問,此「防疫科技國家隊」的架構是否形同紙上談兵?這個架構的初衷到底是作為幕僚智庫來做政策的建議,還是同時具有執行的授權?

再者,台灣已有一個跨部會整合的「國家人用疫苗策略委員會」,卻兩年沒有啟動,在國際 COVID-19 疫情發燒的一年,台灣相安無事,為何政府沒有啟動此委員會,由政府高層級主持跨部會策略部屬,超前規劃相關的國家疫苗政策,值得深究 [21]。

▲ 學者指出,「國家人用疫苗策略委員會」有兩年沒啟動,背後原因值得深究。(圖/國家衛生研究院)

4.1.4 自主研發、代工製造、仰賴進口這三條策略,台灣如何選擇?

台灣一開始的疫苗策略有三個方向:

1. 扶植本土疫苗產業

2. 爭取國際疫苗廠授權在台生產

3. 向國際藥廠購買疫苗

扶植本土疫苗產業為重中之重,但扶得起嗎?

從前述三次專家會議所討論的內容中可發現,扶植本土疫苗產業一直是最被關注的核心焦點。

根據經濟部工業局的 2019 生技產業白皮書,台灣的疫苗產業,被歸類在生物製劑的領域,但台灣人用疫苗的產值只佔生物製劑(如 Biosimilar)的極小部分。以有政府官股扶持的國光生技公司,在2018年的營業額新台幣 8.22 億元來看,其產值距離國際一線疫苗大廠仍有相當距離。

國內疫苗廠長期缺乏充裕對接的資金挹注,以本次政府補助疫苗廠進行臨床試驗的數億台幣金額來看,放在國際標準上實在是杯水車薪。

以在疫情竄紅的BioNTech為例,德國政府透過 German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 資助歐元3億7千5百萬 (約合新台幣127億5千萬元)。再以美國莫德納(Moderna)藥廠近日和韓國的協商,該藥廠正洽談以 2 億美元的資本在韓國開設工廠[22]。這樣的資金規模差距,台灣的疫苗廠商要如何能夠在國際上競爭?

▲ 美國生技公司莫德納(Moderna)近日洽談在韓國設廠,資本達2億美元。(圖/達志影像/美聯社)

而台灣曾經有過向國際藥廠「緊急授權製造」的代工想法,但在大約 2020 年的 8 月至 9 月之間,傳出因為代工要求的大量產能,有可能排擠本土疫苗研發生產的產線,此想法便不在台灣疫苗取得途徑的考慮之中 [23]。

以業者的角度來看,台灣生技業者以前就一直在幫別的國家代工,如果繼續授權製造國外疫苗,還是走代工老路,相對能對產業升級發揮的影響有限。國光生技總經理留忠正接受《報導者》採訪時表示:「COVID-19 是充實台灣生技產業很好的機會,可以理解政府希望讓民眾有疫苗打,但應該優先支持台灣廠商,第二選擇是跟國外直接買製造好的疫苗,最後才是國外授權、國內製造,將生產量能留給本土業者 [23]。」

但本土疫苗廠近年來在每年季節性流感疫苗的供應上,都無法提高自製自給率,為什麼會天真地認為當 COVID-19 全球大流行時,本土疫苗廠能夠轉眼間擴充研發及製造量能,提供國家充足的緊急戰備物資?

而產業代工模式,難道真的無法創造高附加價值與產學生態圈嗎?台灣在半導體晶片的代工製造,已給了一個最好的答案。

當代工製造在製程的優化與精進能夠到達業界之巔,甚至掌握全球關鍵供應時,產業在國際供應鏈中的戰略地位便隨之提升。在人才的培育上,台灣的高等教育端不斷挹注尖端人才於此產業鏈中,因著產業的需求,台灣的高等教育也必須與時俱進投入在前沿科技的研發。台灣因此而有了所謂的「護國神山」,甚至走到了需要用晶片來做為取得疫苗的不得已手段。

因此,為什麼扶植本土廠商與授權代工,會是兩條無法共存的道路?其實,是產業長期缺乏國際佈局的眼光,而限縮了商業操作的想像。要培養國際的眼光與視角,就不能閉門造車,夜郎自大,所需要的,是與網絡中的夥伴同心同行。

▲ 學者以台積電晶片代工為例,認為「疫苗代工」有助創造高附加價值和產學生態圈。(圖/台積電提供)

4.2 公私部門的夥伴關係

從防疫金三角中的網絡夥伴關係來看,公私部門的夥伴關係(Public private partnership,PPP)是疫苗戰略最重要的一環。

國衛院院長及中央流行疫情指揮中心研發組組長梁賡義教授指出,台灣超前部署疫苗的困難在於「疫苗內需市場誘因低」,需要政府關注與投資,並主張以公私部門的夥伴關係(Public Private Partnership, PPP)透過政府與民間通力合作。梁院長並進一步建議政府,委請開發製造(代工其他)疫苗的生技公司(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO),以契約代工模式量產國內所需的疫苗,共享疫苗研發成果,共同分攤疫苗研發風險 [24]。

▲ 在國際製藥業中,PPP模式是許多政府疫苗政策的重點。(圖/路透)

PPP 模式在國際製藥生技產業不勝枚舉,屢見不鮮,也是許多國外政府與國家級研究單位的疫苗政策重點之一。

以新加坡為例,因為島內沒有製造疫苗的設備與能力,因此很早就很清楚疫苗的取得,必須完全仰賴進口。但,這並沒有阻止新加坡同時投入自主研發疫苗的可能。

早在 COVID-19 疫情爆發後不久,杜克新加坡國立大學醫學院(Duke/NUS)在新加坡經濟發展局的研究經費支持下(投資製造流程台幣 10 億),與位於美國聖地牙哥的生技公司 Arcturus Therapeutics 合力研發低劑量的 mRNA疫苗(ARCT-021, 7.5 mcg),能更有效率量產疫苗,節省更多製造成本。該候選疫苗在 2020 年 7 月開始二期臨床試驗,近期展開三期臨床試驗,並預計 2021 年上半年開始量產配送。新加坡政府承諾價值台幣 40 億的訂單,以色列政府也預定 60 億台幣的疫苗 [25]。

而對於研究動能不足、但是擁有經濟實力的國家,如何確保疫苗的供應鏈?

另一個取得疫苗開發與配送的途徑,就是合夥專門開發疫苗、進行臨床測試與熟悉國際疫苗權責單位取證與上市法規的生技公司。

位於美國馬里蘭州的 Emergent Biosolutions Inc.(NYSE:EBS)公司,就是委請開發製造(CDMO)模式當中的佼佼者,專長是加速「從藥物分子到上市(Molecule-to-Market)」的一條龍服務。EBS 是一家專門針對生物威脅解藥、大型流行疫病疫苗與藥物研究開發與製造的專業生技公司,承包大型生物製藥公司、或政府醫療研究部門的公私協力藥物開發計畫 [26]。

自 COVID-19 疫情 2020 年初爆發以來,EBS 已經陸續與幾家大型疫苗製造商,例如:Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Novavax 簽署 COVID-19 疫苗的生產協議。

不論是新加坡的產學合作模式,或是委請國外 CDMO 生技公司開發及製造疫苗的 PPP 模式,都值得台灣政府與研究單位參考。兩個模式的共通之處在於將「國家層級的創投策略」導入候選疫苗標的物及採購途徑,結合生物製藥與商業投資專業,這點對這次前沿的 RNA 候選疫苗的選擇尤其關鍵。

另一個例子是韓國,在2012年12月與美國莫德納(Moderna)藥廠敲定4千萬劑疫苗的採購後,近日韓國正積極與該藥廠洽談以 2 億美元的資本,在韓國開設代工疫苗廠的計畫。莫德納為一新創研發公司,其疫苗的製造生產必須依靠全球的代工生產協力以增加產能。若韓國敲定此投資佈局,其疫苗產業將直接獲得技術平台的躍進,產業與人才培育同時升級。這樣的代工模式,台灣為什麼不考慮?

▲ 學者分析,若美國藥廠莫德納(Moderna)的代工廠設在韓國,韓國的產業與人才培育將同時升級。(圖/路透)

4.3 危機意識:缺乏周年慶搶購精神的疫苗採購

台灣在處理口罩的明快速度與採購疫苗的遲緩相對比,令人難以想像這決策是出於同一個政府或指揮中心。

從 2020 年 9 月開始,根據中央流行疫情指揮中心的說法,取得疫苗的策略,已經從「緊急授權製造」轉向「向國際預購」,提出的理由是因為各國緊急授權製造的要求數量偏高,如果台灣也採取相同模式,不但會把台灣疫苗生產的量能占滿,只能將過剩的疫苗出售或是贈送,平添麻煩,因此疫苗政策改以向國際藥廠預購,或是透過「COVID-19肺炎疫苗全球取得計劃」(Covid-19 Vaccines Global Access, COVAX)平台爭取 [27]。

因此,台灣在 2020 年 9 月加入 COVAX,希望能與其他 COVAX 中的「經濟弱勢國家」一樣,公平取得疫苗,並且把 COVAX 當成台灣取得疫苗的主要途徑。

▲ COVAX公布第一批COVID-19疫苗配送數量,台灣獲配給。(圖/翻攝自Facebook/衛生福利部)

另外,台灣也終於出手與英國阿斯特捷利康(AstraZeneca)洽談疫苗直購,期間還經歷與 Pfizer/BioNTech 以及中間代理商談判破局的戲劇性轉折。只不過,在疫苗奇貨可居、全球主要市場早已預先布局的時候才決定出手,在價格上以及交貨時程上,已沒有任何主導權。

果然,阿斯特捷利康供貨的時程,受到疫苗廠產能的影響,在全球都大受影響。一度歐盟還祭出對其在歐陸(例如比利時廠)生產疫苗的出口禁令,世界又再度面臨另一個防疫物資斷鏈的可能。

台灣身在這樣的國際競逐賽中,因為沒有任何先制權,其實處境已與需要藉由 COVAX 疫苗分配平台的經濟弱勢國家類似。然而,將國家疫苗的供應完全仰賴與寄望在「公開透明」的疫苗平台 COVAX 的公平分配上,其實是一個形勢比人強的不得不選擇。

是否因為台灣在上半場的防疫成果真的太出色,沉醉於國際防疫書卷獎的粉紅色泡泡中,而讓大家都輕忽了發展國家疫苗策略的重要性?

▲ AstraZeneca提供疫苗的時程,受產能影響,在全球大受影響。(圖/達志影像)

接續後文:台灣作為防疫優等生 為何在「疫苗戰」失去主控權?(下)

我們想讓你知道…台灣沒有精準的疫苗戰略,將國家安全暴露在極端危險的邊緣。台灣的疫苗策略已在敵人面前暴露出弱點,軍機繞台的恫嚇,想像中的搶灘登島,突然都不及發動生物戰來得容易。