● 黃韻如/教授,國立台灣大學醫學系教授暨防疫科學研究中心國際合作計畫主持人

● 鄭如韻/任職台灣大學防疫科學研究中心

● 高子翔/博士,歐洲台灣生技協會創會會長兼理事長

● 蘇育平/外交官,前駐以色列代表處秘書

疫苗戰略新思維:國家資本與國際人脈(下)

1. 前言

時至今日,台灣對抗疫情的策略朝向群體免疫為目標。在 2021 年 2 月 18 日,蔡英文總統在臉書提及台灣疫苗的採購及研發進度 [1],接著,中央流行疫情指揮中心也詔告國人疫苗採購須秉持 4 大原則:安全、有效、可以買、有人願意用 [2]。

近來「因為台灣防疫做得好,所以可以觀察其他國家施打疫苗的反應,再去選擇和哪間公司/國家採購疫苗」的說法喧囂塵上,可以反思的問題是:疫苗採購真的如此單純嗎?

當社會沸沸揚揚地討論BNT疫苗採購,可能因為政治因素和商業談判受阻的同時,不妨回顧本團隊上一篇文章〈台灣作為防疫優等生,為何在『疫苗戰』失去主控權〉,探討新加坡的疫苗戰略,如何強化自己的商業戰略地位、善用主權基金,讓一個蕞爾小國坐擁健全的生醫製藥產業生態圈體系,更使全球十大藥廠的其中 7 家願意建設製藥生產線產房,這樣的天時地利人和,使國民有機會快速接受疫苗接種,也確保經濟活絡、站穩在亞太和全球貿易的樞紐地位。

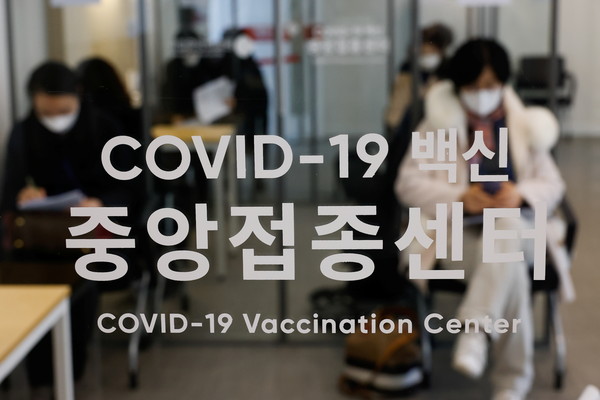

▲ 圖/路透

2021 年 2 月 15 日,就在台灣為取得疫苗舉國歡騰的前幾天,另一個位在中東地區的小國以色列,發出輝瑞(Pfizer)的 COVID-19 疫苗能下降 94% 感染率的珍貴數據,這份因大規模注射而得到的研究結果,也在不久後發表於國際知名期刊《The New England Journal of Medicine》 [3]。

隨著疫情戰線延長,世界各地的確診率大幅降低,由以色列在快速大幅施打疫苗之後,所得到的相關臨床數據也進一步驗證,施打疫苗除了有效預防 COVID-19的病毒傳播,也可防止感染患者演變成重症或死亡的情況 [4]。

本文接下來要探討,疫苗採購的國家資本和國際人脈,邀請到兩位專家共同撰寫,分別是前駐以色列代表處秘書蘇育平先生,以及旅居瑞士創立歐洲台灣生技協會(Europe-Taiwan Biotech Association, ETBA)的會長高子翔博士。

▲ 圖/路透

本文分析重點有二:

一、以人口不到千萬的年輕國家以色列為例,如何從不可抗拒的大離散(diaspora)動盪飄搖命運中遍地開花,在緊繃的疫情中,透過總理納坦雅胡與 Pfizer 猶太裔執行長Albert Bourla的 17 通電話,讓最初疫情失控的以色列,優先取得疫苗及施打保障 [5],扭轉局面。

二、帶領讀者認識台灣生技人才同樣經歷出走全球的離散、遍地開花,進而組織自發性的台灣生技社群,期許台灣政府正視並鏈接散居在海外的台灣生技製藥菁英。

台灣在疫苗採購上面臨許多不可抗力的因素,文末,本團隊建議台灣,如何藉由防疫黃金三角的架構,善用台灣人才、鏈結國際人脈網絡、增強國內產業體質,優化深化台灣「平時備戰,戰時作戰」的韌性與永續。

▲ 圖/路透

2. 從兩千年大離散到掌握疫苗戰略的以色列

2.1 猶太人在流離中滋養強韌的民族性

因宗教信仰與統治地中海東岸的羅馬帝國多神教信仰抵觸,猶太人在約 2000 年前,因不斷地掀起反叛以對抗羅馬帝國,而被多次軍事鎮壓。在西元 135 年時,羅馬軍團摧毀耶路撒冷的猶太聖殿,將猶太人全數驅逐出境,自此猶太人開始長達近兩千年的大離散(Diaspora)。

失去了國家與家園,只能寄居在不同文明及信仰的異國社會,辛苦卑微地求生存。即使分散各地的猶太人,從出生到死亡從沒實際踏足耶路撒冷,但每天禱告、猶太節日與重要場合交談話題,都是有一天要回到耶路撒冷。

寄居以基督教文明為主體的歐洲社會的日子並不好過。從基督教成為羅馬國教開始,就把猶太教列為異教與迫害的對象。猶太人作為在所處之地人數永遠居於弱勢的少數民族,很容易在多數民族殘酷統治時統治不力時,被君王當作代罪羔羊。因此,猶太人14 世紀在西班牙被迫害驅離、19 世紀在俄羅斯經歷兩次沙皇大屠殺、20 世紀 30 - 40 年代遭逢納粹大屠殺,以及 40 - 50 年代阿拉伯國家的驅離等,都顯現猶太人歷史上顛沛流離、受害的一面。

1881 年 3 月俄羅斯帝國沙皇亞歷山大二世遇刺,沙俄帝國政府將之歸咎於猶太人,繼位的亞歷山大三世因而對境內 500 萬猶太人展開全面性地大規模種族屠殺。在 1881 年、1892 年、1903 年的三次大規模屠殺,讓沙俄境內猶太人嚇壞紛紛舉族大規模出逃,在 1890 年至1930 年間,逃至美國新大陸的猶太人就超過 200 萬人,而到 1948 年以色列建國時,居住在以色列的猶太人則有 60 萬人。

隨著 1948 年以色列建國引發的第一次以巴戰爭,以猶太人的大勝作結,居住在各個阿拉伯國家中的 85 萬猶太人,紛紛受到當地政府的迫害與驅逐成為難民,好在當時以色列政府以大規模空運、海運方式,將這些猶太人接回以色列。因此雖然這些猶太人一無所有地來到以色列,但也靠一己之力與家人共同建立在以色列的猶太家園生活。

在 1990 年蘇聯瓦解後,最後一批大規模的蘇聯猶太人移民潮來到了以色列與美國,計有 110 萬蘇聯猶太人移民到以色列。直到 2020 年,從俄羅斯烏克蘭移民到以色列的猶太移民數量,仍居於首位與第二位,也有許多蘇聯猶太人移民到北美。這批蘇聯猶太人,包含當時蘇聯精英的科學家、醫護人員、技術專家、教授研究人員等,可以說以色列後來高科技發展與新創產業爆發,也是被這群蘇聯猶太人帶動起來的。

然而,移民美國的猶太人,也對美國產生了巨大的影響力。

▲ 圖/路透

2.2 猶太人在美國的顯著影響力

由於歷史淵源,原本散居在東歐、前蘇聯地區、中東北非阿拉伯國家的猶太人,從 20 世紀開始就逃離遷徙,輾轉聚居在美國與以色列。

猶太人的外表面貌,與西方人無異,尤其是原東歐、西歐或俄羅斯出身的猶太人。即便如此,猶太人的世界觀、家庭觀與價值觀,卻與白種美國人大相徑庭。白種美國人崇尚自由主義、個人主義,18 歲就離家自創人生,靠學貸上大學,找好工作賺錢成家,買棟市郊房子、買輛皮卡車實現美國夢。而猶太人的人生目標,卻截然不同。

2000 年的散居過程中,猶太人靠的是血濃於水、無比凝聚的國族網絡關係,將宗教信仰、家族與個人存活綁在一起、互助共榮,因此猶太人家庭關係極度緊密。而在離散過程中被各國驅趕、迫害的經驗中,猶太人也學會唯有腦袋中的知識搶不走,其他再多金銀珠寶、土地產業,都是歐洲統治者隨時可以剝奪的。

與華人父母相同,猶太家庭十分重視下一代的教養與教育。因此,緊盯小孩課業、接送小孩上各種補習班與才藝班、存錢讓小孩上美國常春藤名校,都是猶太家庭的日常。從美國名校的入學開始,猶太學生人數比例就居高不下;到了畢業後,當其他美國學生在努力償還學貸時,由父母支付學費的猶太學生早以無債一身輕,全心打拼自己的美好人生。重視教育的美籍猶太人,也在頂尖的研究領域發光發亮。例如,美國籍的諾貝爾得獎人中,超過三分之一是美國猶太人;大學校園中,猶太裔的教授、講師也特別多。

猶太人建立起綿密的民族網絡,尤其在美國政界、商界、金融界影響力舉足輕重,美國前總統川普的猶太女婿庫許納的發跡,就是其中的例子之一。

在政界,作為少數民族,美國猶太人本能上對種族主義的反感,並堅定反對白人至上(White Primacy)的理念,在族裔政策上與黑人、拉丁裔、華裔等立場接近,有 95% 猶太選民支持民主黨,但這並不代表共和黨就能夠討厭或敵對猶太人。

在美國,猶太人在政界有超過其人口比例的影響力 [6],雖然歷屆美國總統沒有一個猶太人,但美國總統候選人不分政黨都高舉猶太人,支持以色列,並抹黑對手是反猶太主義的或討厭猶太人等等。猶太人懂得槍打出頭鳥的老話、懂得在基督教文明為主軸的美國社會中惦惦吃三碗公,更懂得在幕後操控,比起直接出來掌控權力更加有效。

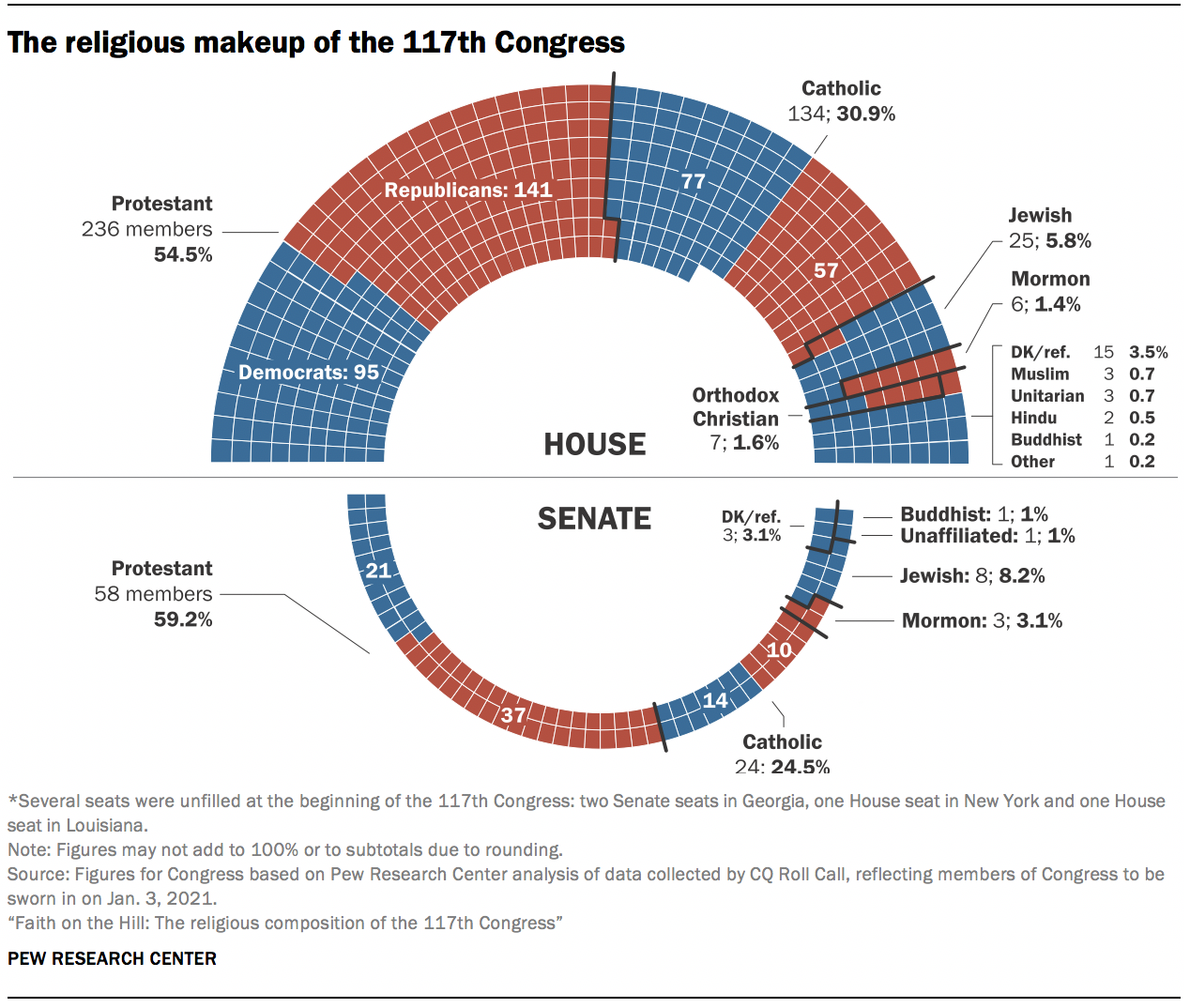

▲ 參考第 117 屆美國國會宗教組成席次,猶太教在眾議院的 453 席中佔 25 席(約為 5.8 %),參議院 100 席中則佔 8 席(約為 8.2%),若僅看猶太裔人數,在國會的所佔比例約 6.4 %,這樣的高比例加上猶太人居美國少數民族投票率最高的狀態下(84%),多能選出代表猶太人聲音或利益的國會議員 。(圖/翻攝皮尤研究中心)

在商界與金融界,僅佔 2% 人口的猶太人創立大多數的大型對沖基金,其中包括 SAC Capital Advisors、索羅斯基金管理、Och-Ziff 資本管理、GLG Partners、文藝復興科技、Elliott 管理公司,以及大型公司如黑石 Blackstone、 Cerberus 資本管理、TPG 資本、黑石 BlackRock、Carlyle 集團、Warburg Pincus 與 KKR 等資本管理公司。

2.3 納坦雅胡與他的美國人脈

1949 年出生於以色列的現任總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu),父親 Benzion 是歷史學家,祖父 Nathan 是一位猶太拉比(即猶太教師,如同基督教的牧師)。

▲ 以色列總理納坦雅胡 。(圖/路透)

納坦雅胡從小隨父母住在美國,1967 年從美國高中畢業後返回以色列服兵役,參與過多場以色列與週邊國家的戰役。1972 年起他赴美就讀麻省理工學院,1975 年獲建築學士學位,1976 年取得麻省理工學院史隆管理學院碩士學位,隨即被獵人頭公司找去波士頓顧問公司擔任經濟顧問。他在 1978 年返回以色列擔任公職,1982 年擔任以色列駐美國大使館公使,1984 年至 1988 年納坦雅胡擔任以色列駐聯合國大使,也就是在這段派駐紐約時期,與前總統川普的父親 Fred Trump 成為好友。

川普總統在四年總統任期間,將美國對中東政策一味向以色列傾斜,包括承認耶路撒冷為以色列首都、把美國大使館從特拉維夫遷移到耶路撒冷、不再指責以色列擴張在西岸與東耶路撒冷的猶太屯墾區、承認以色列從敘利亞手中軍事佔領的戈蘭高地的領土主權、要求巴勒斯坦接受美國與以色列提出的和平方案、對巴勒斯坦的抗拒祭出外交制裁、經濟封鎖等。

為了以色列的外交破冰,川普盡一切力量促成海灣理事會(GCC)成員多個國家與以色列建立正常化關係,甚至信口開河,承諾將蘇丹從包庇恐怖份子國家名單中去除,承認摩洛哥對西撒哈拉軍事佔領的領土主權等。

到了執政後期,美國川普總統儼然成了以色列的外交部長,完全置美國國家利益於不顧,投注無數外交資源,替以色列外交破冰開路,例如川普女婿庫許納,穿梭中東各國不是達成美國的戰略目標,而是為以色列的國家利益與外交利益在奔走,更遑論在歐巴馬卸任前,決定將每年給予以色列的無償軍事援助,從30億美元提高到38億美元(相當於1100億新台幣)。此等差別待遇,對於同樣是以美國馬首是瞻的台灣,只能心生羨慕。

或許連納坦雅胡自己都無法想像,他的世交——美國好友 Fred 的兒子 Donald,竟當上美國總統。這並不是唯一的巧合,更巧的是在川普任期的最後一年,全球爆發世紀瘟疫 COVID-19,而優先通過美國食品藥物管理局 COVID-19 疫苗核准上市的製藥廠是美國 Pfizer 大藥廠,而該藥廠的執行長是美國籍希臘猶太裔Albert Bourla!

▲ Pfizer藥廠執行長猶太裔Albert Bourla。(圖/路透)

美國猶太人在政治上是以色列最好的外援,當然盡其所能幫助以色列優先取得疫苗。緊接著 Pfizer-BioNtech 、其次 Moderna 生技公司陸續通過美國食品藥物管理局的候選疫苗核准,兩者皆為 mRNA 疫苗核心技術的擁有者。Moderna 創辦人 Robert Samuel Langer, Jr. 是美國麻省理工學院的學院教授,而納坦雅胡則是麻省理工學院的傑出校友。

有這樣巧合的天時地利人和,我們也不難推測,當 COVID-19 疫苗發展出現突破性進展時,以色列總理納坦雅胡能在第一時間直通 Pfizer藥廠執行長 Albert Bourla,在關鍵的 17 通電話通聯中,讓飽受疫情衝擊的以色列,優先其他各國取得足夠數量的 COVID-19 疫苗,並在 2020 年 12 月,派國籍航空專機從美國直接取貨運送回以色列,成為世界首批開打疫苗的國家之一。

納坦雅胡(政府)的國際人脈,幫助以色列率先取得疫苗。以色列良好高效率的公衛醫療系統與對真實世界數據的掌握,也讓納坦雅胡政府成功說服Albert Bourla的Pfizer團隊,以色列能夠在短時間內達到高比例疫苗注射人口,並搶先發表疫苗對疫情預防及發展的研究成果,不僅能在商業策略上幫助Pfizer,也能幫助全人類看到疫情終結前的曙光。

如此振奮人心的發展,很難想像以色列在疫情爆發初期,曾是名列染疫比例最高的國家之一。

有趣的是,以色列的高染疫比例,也或許成為其能在疫苗取得上先馳得點的原因之一。人口更少的冰島,除了具有同樣高效率的公衛醫療系統,還有著全國人口的完整基因體資料庫。冰島也曾經對 Pfizer 藥廠提出能夠提供疫苗保護效力的真實世界數據的計畫,以 30 萬的全國人口,希望能率先達到全面疫苗施打率。何奈,冰島的提案最終沒被採納, 原因之一就是染疫確診率太低,無法真正回答疫苗保護效力的科學問題 [7]。

▲ 圖/路透

2.4 從防疫失守到取得群體免疫先機

家族及宗教關係緊密的以色列人喜歡群聚活動,加上因歷史脈絡長期受到壓迫產生的「反抗權威」心理傾向,讓以色列人在疫情最初時防疫失守。

在疫情爆發之初,以國政府隨即頒布封城鎖國禁令、要求國民帶口罩、不能跟家中長輩接觸等規矩,但除了孫子不得與年邁爺爺奶奶肢體接觸的這項規定涉及人命,而獲得確實遵守之外,其他封城禁令下達後,以色列人就不上班開始放假了,他們到海邊曬太陽沖浪,到餐廳和親朋好友聚餐,不知不覺造成更多人染疫。

對此,以色列政府不得不派出警力全面封鎖街道、祭出重罰,讓違反居家令到公眾場所的人吃一張 500 以幣的罰單(約合 4500 元新台幣)。

▲ 圖/路透

以色列的國教猶太教,十分保守且有無數宗教戒律,但凌駕於所有教義及戒律之上的信念為「保障人命安全為第一優先」。

對於國人生命之無比重視,使以色列對抗 COVID-19 疫情時,不惜資本與動用猶太人脈,也非得要先把 Pfizer 疫苗運到以色列全面施打,要是了解以色列人對自家國民性命的重視,就不會對以色列重金搶疫苗這個古怪的行為感到訝異。

除了已經洽得 Pfizer 藥廠承諾,保證提供以色列 925 萬人口所需的全部 2 劑疫苗外,以色列也洽得購買數百萬劑的 Moderna 與 AstraZeneca 的疫苗,將於 2021 年 3 月起開始交貨,這些剩餘疫苗,有部分已提供予其他國家接種(巴基斯坦、宏都拉斯、捷克共和國),後續也有可能用於以色列的國安儲備 [8]。

▲ 圖/路透

根據半島電視台 2021 年 2 月 21 日的新聞報導,因以色列國民已有將近半數施打疫苗,以色列在近日重新開放部分經濟活動,以色列健康部的 「Green Pass」應用程式連結個人的醫療資訊,可供特定場所(健身房或戲院)查驗確認疫苗接種史放行進出,許多中小學校的學童也因為感染率大幅降低有望回到學校實體上課 [9]。

從古至今,我們見識到這個國家不斷在動盪的局勢中站穩腳步,但在這場疫苗戰役中,以色列仍曝露一些尚待解決的隱憂。

▲ 以色列Green Pass。(圖/路透)

2.5 靈活應變中仍需面對的困境

以色列目前面臨的最大困境是仍有三分之一人,基於宗教或個人因素拒絕疫苗接種,同為民主國家的以色列很難強制所有國民執行違背意願之事,因此如何提升民眾接種疫苗的意願是以色列政府當務之急。

據《The Times of Isreal》 2021 年 2 月 16 日的報導的民調顯示,以色列教師有 3 成拒絕注射疫苗,但因應後續解封讓師生返校上課的考量,以色列政府亦規劃禁止未接種疫苗的教師回到校園,降低校園感染風險 [10]。

另外,因 Pfizer 疫苗目前仍建議 16 歲以上成人施打,因此以色列只有 11 到 12 年級的青少年能接種,以恢復到校上課完成升學。在這樣的狀態下,即使孩童的感染數仍有增加、南非及英國變異株侵襲狀況更嚴峻,以色列的家長對於家中 6 到 15 歲的學童是否該注射疫苗,全然支持注射疫苗者,目前僅 41% [11]。

目前以色列以出示接種疫苗證明者(如前述「Green Pass」)才能進出健身房、購物中心和學校等公共場所,來提昇疫苗施打意願,也因逐步解封恢復日常生活的考量,以色列政府正準備推出規定,強制警察、老師、醫護人員必須接種疫苗,降低傳播機率。甚至透過立法,允許公布未接種疫苗人士姓名 [12],來增加疫苗接受度。

此外,許多以色列醫學研究也顯示,注射疫苗可大幅減低感染後進入重症的情況,幾乎都只會呈現輕症症狀,曾感染 COVID-19 的患者在康復後,只要再打一劑疫苗,就能達到足夠的保護無須第二劑。甚至有研究發現,若在針劑不足的狀況下,政府先為更多的國民先施打第一劑,其實已能達成部份防護力,等有足夠劑量時再施打第二劑,這樣的作法是可以最快速度先達成國民群體免疫的效果。

以上都是以色列在一馬當先使用疫苗,為超過一半國民注射過第一劑疫苗後歸納得出的經驗,也是全世界政府都可以拿來參酌使用的寶貴經驗。

以色列所面臨到的挑戰從古至今不曾停滯,但卻在活用國際人脈和資本的狀態下,屢次把危機化為轉機。

以色列的大離散命運,對生活在台灣的人們看來應是心有戚戚焉。同樣是隨著大時代巨輪的推移,台灣獨特的歷史遭遇以及於國際地位面臨的困境,接踵而來的挑戰與危機也是常態。

▲ 圖/路透

在世界各地,台灣也有著人才大離散的現象。

有著許多生技人才出走國際的台灣,在面對COVID-19這場世紀大疫所暴露出的警訊之下,又應該如何重新思考連結海外台灣社群,以成為下一階段重整生技醫藥生態圈的策略?

3. 海外台灣生技人才與台灣

3.1 生技人才出走至海外遍地開花

「一日生科,終生科科」是台灣生命科學圈流傳的一句玩笑話,比喻生科專長的畢業生在台灣前景暗淡,待遇遠遠不如高科技產業的工程師或醫療專業人士。

生命科學這個複雜深奧的學門,人材培育所需資源不亞於台灣熱門科系(如理工科或是醫科),但「終生科科」這句話所透出的無奈感,其實僅是台灣特有的現象。在歐洲,生技製藥公司是該區域最大雇主之一 [13],在美國,生技製藥人才也同樣十分搶手,而且不論歐美生技產業都是個薪資相對優渥的行業 [14]。

因環境和薪資的誘因遠赴海外留學、求職,許多台灣生科學子就順利地在歐美待了下來。這個充滿熱情和創造力的族群,從 2012 年便在歐美幾個著名的生技聚落,不約而同的成立起以促進生技交流為宗旨的海外台灣人生技協會(TBA, Taiwanese Biotech Association) 。

最先打出名號的是美國 Boston Taiwanese Biotechnology Association (BTBA),藉由舉辦一年一度的生技研討會,串連起波士頓周圍的台灣人網絡,後來台灣的海外生技聚落在歐美如雨後春筍蓬勃發展,如在德州的 TTBA、加州灣區的 BATBA、南加州的 SoCalTBA 和中西部的 MTBA,甚至歐洲的 ETBA,這些組織是自發性創立,而協會幹部會以志工形式,在工作之餘協力維持組織運作。

透過TBA協會的人脈連結與求職經驗交流,台灣生科留學生畢業後在當地找到工作機會而留下來的比例大幅提升。

TBA 透過定期舉辦活動,邀請當地企業的講師,在無形中深化協會與當地生技產業的連結,也建立商業人脈。許多歐美歷史悠久的生技製藥公司都已建立起穩固的商業模式,而製藥業又是個高度知識密集、資本密集、獲利豐厚,且競爭者難以短期內進入的黃金產業。

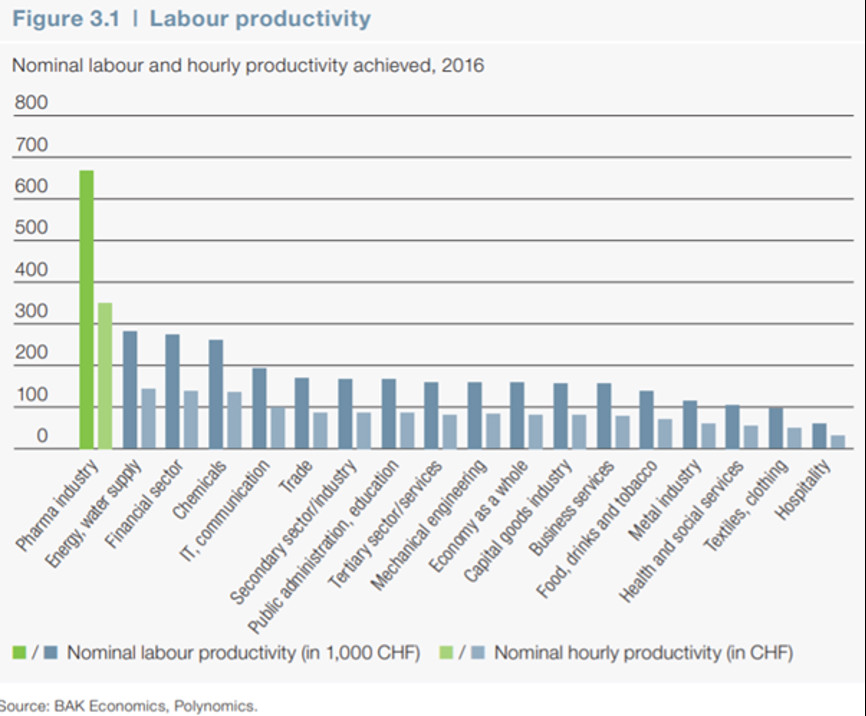

以瑞士為例,製藥業的人均生產力遠遠超過其他行業,比起一般人認為產值極高的瑞士金融、化工、精密機械業甚至高出兩倍以上(請參考下圖)。

▲ 瑞士的人均生產力比較。(圖/翻攝瑞士巴塞爾經濟研究所)

因此進入製藥業工作的台灣生技人才,不僅能獲得良好的薪資待遇,在職場上也有更寬廣的國際舞台可一展身手,還能跟來自全世界菁英一起切磋成長的環境。台灣跟歐美生技產業巨大的落差,也直接造成海外落地生根的生技人才缺乏返台貢獻的動機,更加深台灣本土生技人才外流(Brain Drain)或海外人才無法回流的困境。

3.2 無法複製國際商業模式的台灣

於前篇雲論文章中,我們利用新加坡在生醫領域的長期投資與活絡的產業生態圈,闡述台灣生技製藥產業所面臨的困境,而這些困境經由COVID-19疫情在疫苗的取得、研發與製造的節節落後中,更被凸顯。

值此之際,台灣該認真思考,如何善用已漸成氣候的台灣海外生技團體,來扶植本土生技產業最欠缺的兩項關鍵要素:熟悉藥物從開發到商品化整套流程的高階專業人士,及健全完整的產業生態圈(ecosystem)。

舉例來說,歐美大型製藥公司在其主要的研發和營運據點,如歐洲的瑞士巴塞爾、德國慕尼黑、英國倫敦和劍橋、法國巴黎,和美國的波士頓、舊金山、紐澤西、聖地牙哥等城市,吸引全世界大量的生技人材。經年累月下來,這些公司為當地培養出具備產業發展完整知識且具實戰經驗的人材庫,這些產業聚落也進一步影響當地學術單位研究的主題,以及帶起研究人員把技術商品化,申請專利開起生技新創公司的意願。

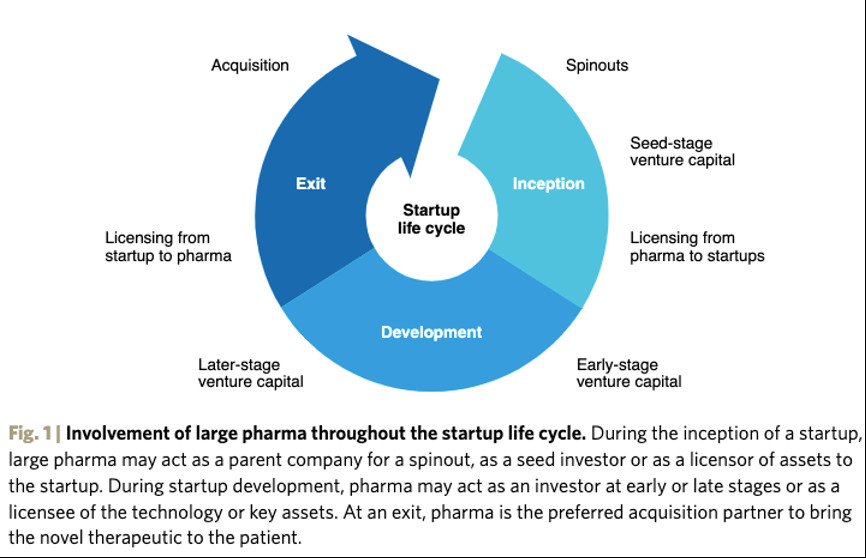

有潛力的生技新創,甚至在初期就接受大型藥廠的投資入股,並銜接公司內部的研發單位進行可行性研究(Feasibility study),大藥廠迫於研發成本日益高漲的壓力,近年也重金併購(M&A)技術成熟的新創公司(通常標的為臨床二三期的藥物)來快速強化自身的產品線。

如此一來,新藥開發到商品化有了完整流程,新創公司透過被藥廠併購或授權(License out)得以順利出場(exit),投資者承擔的風險和創業家研發的專利獲得實質回報,藥廠的產品線因此更具競爭力。整個藥物開發的起點由學術單位跟新創開啟,把實驗型藥物推到最燒資金的二期三期臨床實驗後,由財力雄厚的中大型藥廠接手,並包辦後續主要市場的法規審查及最終的上市營運及銷售。這是一個分工明確,以藥品的國際商業價值為導向的完整生技生態鏈。

▲ 新創生技公司的生命週期,分起始(Inception)、發展(Development)和離場階段(Exit),大藥廠能在不同階段介入,提供新創所需資源。(圖/翻攝Nature)

2021 年 2 月 15 日發表於知名國際期刊《Nature Biotechnology》以 GlobalData’s Pharma database 之公開資料所做的研究〈How large pharma impacts biotechnology startup sucess〉也驗證大藥廠對生技新創的成功有實質影響 [15],這種大藥廠投資和新創締結的研發合作夥伴關係,也在 COVID-19 疫苗開發帶來正面結果。

以最近的 COVID-19 疫苗為例,最新的 mRNA 疫苗核心技術是由成立10年左右、以研發為主、兩家還未營收獲利的小公司 BioNTech 和 Moderna 開發出來,大藥廠如 Pfizer ,除在前期資金挹助 BioNTech,更在開發後期推波助瀾加速疫苗的臨床實驗、法規審查及量產,讓產品順利上市並快速進入全球市場 [16]。

▲ 圖/路透

而究竟為何,這些已在國外成熟並行之有年的商業模式,沒機會在台灣複製?主因有三:

1. 台灣缺乏國際型大藥廠做領頭羊

台灣沒有國際型大藥廠當領頭羊,也沒能建立主要研發、製造、或在本地尋找新創技術來授權(License in)的單位。

因此,台灣的生技新創很多是以各自實驗室的獨門學術成果為導向的藥物開發,其所選的題材/適應症(indications)多未經過業界嚴謹審查及國際市場分析,未來在國際市場的商業潛力是個大問號。

2. 台灣缺乏大藥廠扮演業界導師

台灣的新創團隊必須單打獨鬥、試圖獨立完成由實驗室建制、藥物開發、生產製造、臨床試驗、法規申請的所有環節。但中間所需的跨領域專業知識和產業經驗,遠比一般新創團隊想像的複雜,更別提少了國際藥廠的耕耘,台灣這方面的人材資本本就相當匱乏,難招募有實際產業歷綀的人材,台灣新創思維也不像國外會利用分工明確的上下游產業鏈,及將非核心業務外包給專業的服務提供者(Service Provider)讓新創團隊聚焦在產品開發。

3. 台灣缺乏走過藥品商業化流程的高階經理人

台灣新創公司的創始成員多為學術界和研發單位出身的學者和研究人員,少有走過完整藥品商業化流程的高階經理人,因此台灣新創對最無比關鍵的出場機制(Exit Strategy)也通常欠缺完整的規劃,天真的以為藥物開發完成取得藥證後就能透過海外經銷商行銷國際,這完全沒有認清一個殘酷現實:台灣的生技實力還沒有被國際肯定。

換言之,歐美一線藥廠並不會大老遠跑來台灣買下生技公司,或代理銷售台灣製造的藥品,也許早期的技術授權(License Out)對台灣新創來說還有一點機會,但因為大部分新創的臨床實驗數據只侷限在台灣,對國外買家來說價值並不高。所以,大多的本土生技新創就卡在透過公司上櫃募資來維持營運,但產品獲利卻是遙遙無期的泥淖裡。

許多旅居海外的台灣生技人,對於台灣所遭逢的困境,提出最實際的建議:「台灣生技產業必須跟國際接軌,不能閉門造車」。

台灣的確擁有在世界名列前茅的優秀生技研究人材和研發實力,台灣人的創新能力也無庸置疑。政府發展生技產業喊了二十年,但將藥物商品化需要的是另一套完全不同的商業技能和戰略思維,台灣沒善用國際產業發展的經驗,憑著自己的學術能力跟電子製造業思維摸索了二十年,結果至今還未成氣候,也沒有明顯的成功案例。

台灣生技產業的成熟度不僅無法與歐美相比,甚至遠不如同時期開始揮軍生技業的鄰近亞洲國家,如中國、韓國、新加坡。

▲ 圖/路透

中國近年來已開發不少創新藥物,得到歐美大廠的認可,並重金買下海外銷售權,中國這些新藥開發公司的高層,不乏網羅許多海歸的學者或生技研發人士。韓國和新加坡也透過自身的產業及地理環境優勢,逐漸摸索出適合自身產業特性的策略,成功切入國際製藥產業鏈,這兩個國家不僅生技製藥產值逐年提升,對國際製藥業供應鏈的重要性和戰略地位也遠遠大過台灣。

以韓國為例,因為 1980 年代中期就開始將生技產業視為國家重要發展產業,在 2017 年更修訂生技產業事前管制規定,降低技術發展及產業化的負面影響,從 COVID-19 期間開始,韓國生技產業及相關產品就有一目瞭然的好成果,全面部署的成果更讓「韓國品牌」熠熠生輝 [17]。

3.3 台灣只能困在「一日生科,終生科科」殘酷現實嗎?

加入國際疫苗分配平台如COVAX、透過啟動國安會議、加強與國際疫苗廠商接洽疫苗外購、加快對於疫苗緊急使用的審批、持續推動國產疫苗的研發,這些都是台灣在 COVID-19 疫情的下半場,能夠取得疫苗以達到群體免疫的機制 [18, 19, 20]。

但我們要問,當疫情過去,社會又回歸承平的確幸,各式各樣的生技創新獎項還是如常頒發,台灣生技製藥產業所面臨的困境,也會跟著過去嗎?

在高等教育的現場,願意投入生科領域的學生,願意留在台灣的高等教育機構中就讀博士學位的學生都已經逐年減少。而這些生技人才經由上述的海外台灣人生技協會的國際網絡,一旦踏出台灣進到國際生技製藥的世界中,往往就是一條不歸路。

台灣在電子、半導體、網路通訊產業等還能有一定人才磁吸效應,但以台灣目前的生技製藥產業生態圈而言,對於人才的留置(talent retention)與人才的招募(talent recruitment)都缺乏強大的動能。

▲ 資料來源:教育部統計處。(圖/黃韻如團隊製)

靠著「愛台灣」返鄉犧牲奉獻的道德呼求,號召海外台灣人「家裡有事,回家幫忙」,的確成功吸引一些海外人才歸國服務 [21]。但,系統性改善優化台灣生技製藥產學生態圈,才是長遠解方,為在世界各地奮戰不懈的台灣海外生技人,提供一條回家的路,而不再是因為找不到路而「回不去的概念」。

4. 結論

我們在上篇投書分析新加坡,在疫苗政策上落實防疫金三角的及伴著公務體系人員的高專業素養,成為亞洲最早獲得疫苗的國家。為提供台灣政府相關單位建言,本團隊再次以此框架提出建議,期許政府跨部會能藉由疫苗的國安議題,深耕生技醫藥產業國際人才、鏈結國際國族人脈網絡,藉以增強國內產業生態圈的體質,達到「平時備戰,戰時作戰」的韌性與永續。

4.1 網絡夥伴關係

雖然台灣先天上缺乏國際級的生技製藥研發產業,也沒有豐沛的國際資本進駐國內的生醫生態圈,但藉由台灣成熟的半導體產業在世界供應鏈的關鍵地位,在經濟部、衛福部、科技部(或之後的數位部)共同攜手下,一帶(半導體業帶領)一路(生醫產業鋪路)開通歐美各國的生醫聚落,以醫療資訊、數位醫療提出價值提案 (value proposition)[22],引進國際資金與跨國生醫網絡夥伴,鏈接當地台僑組成的產業生態圈,建立的長期合作,可從雙邊或多邊生醫論壇開始,邀請當地卓然有成的生醫人才趨勢、經驗分享,借(僑社歸屬)力使(產業鏈接)力等等。

這個夥伴關係是與台灣生醫產業升級與轉型息息相關,在此我們對政府提出三個建議:

一、對外招商:以政府之力招募歐美製藥醫材廠在台灣設立代工廠

因為台灣藥品市場規模不大,對大藥廠設點提供台灣藥品需求,先天的誘因不足,要孕育出一個功能完備的生技產業生態圈也不是一件十年內可以達成的任務,因為光一個新藥產品的開發週期就可能超過十年。但台灣具有優質的勞動人力、智慧城市以及安全的勞動環境,如果加上政府出面對製藥醫材廠提供優惠的招商條件,台灣足以吸引跨國生醫企業在台灣設立生產線,豐富台灣的生醫生態圈。

以 COVID-19 疫苗供應鏈來說,疫苗供給因為供不應求的關係,目前仍是賣方市場,上市的藥廠也正面臨產能不足的問題,因此近期也不乏在國際上看到非專門研發的藥廠加入代工製造疫苗的行列。若台灣願意加入這類非技術轉移的代工過程,從製造投入,逐步和更多廠商合作,將更有機會得到和國際藥廠的牽線,也有機會更精準的自主研發,讓生技產業升級。

台灣在現階段也未必需要完全仰賴自主研發,應適性考量是否需要帶動台灣生技產業加入進入疫苗代工行列,成為疫苗產業鏈的其中一環,亦是可以考慮的策略。[23]。

▲ 圖/資料照

二、鏈接TBA:走向國際,協助台灣新創打入歐美已很成熟的產業生態圈

如同台灣年輕學子走向海外,最後事業有成在海外落地生根、開花結果的模式,台灣的生技公司也能透過海外 TBA 的協助,在合適的生技聚落設下海外營運據點。規模不用太大,主要功能是連結當地的豐沛的人才和資金,接軌當地的法規及市場需求,最重要的是找到契機和能公司收購出場,或將產品行銷的國際大型藥廠建立良好的商業關係。

近年在瑞士巴塞爾已可看到許多中國、韓國的生技公司來設點,學習國外扶植生技新創的經驗,並透過早期策略聯盟,提升產品取得商業成功的機率。這種方式值得台灣借鏡,利用歐美的生技聚落克服台灣生技產業先天條件的劣勢,加速台灣生技企業的轉型及產業升級。

科技部近年也的確在連結海外科技人才方面,推出許多重要的計畫,例如年輕學者養成計畫(哥倫布與愛因斯坦)、海外人才橋接方案(LIFT),開始主動出擊,吸引不少海外台灣人才海歸。教育部也透過玉山計畫,主動延攬國際青年學者來台任教,更開放有業界資歷的人才項目,其中也包括不少生技醫藥界的台灣青年才俊。

而依照規劃,科技部未來即將改制回歸過去以資助科研計畫為主的國科會功能,教育部的玉山計畫規劃期程目前只看到五年近程。此類橋接海外生技醫療人才的政策與業務,台灣政府應該在體制內持續推動,因為這些都是國際生技醫藥界看待台灣政府是否認真看待產業國際人才議題的重要試金石。

三、強化台灣權管生技的駐外單位功能與強度

台灣政府與海外的生技菁英組成的 TBA 已有合作關係,但合作模式多為找適合師資回國任教、協助學生出國實習、接待國內官員赴外參訪及餐敘等。雖然科技部有派駐人員駐地,但因外派海外駐點人員以三年一派為基礎輪調,和已在當地扎根的 TBA 相比,較不熟駐地的環境,因此駐點的功能並不強。

目前的合作模式,時常會以主管機關—駐外館—TBA 作為架構,但台灣各個機關及單位參訪時,常在不同時間為了同一件議題赴外參訪,導致外館與僑民多須協助安排重複的行程,造成駐地國對口單位的困擾。

因此,我們建議,政府應該重新檢視、盤點並提升在歐美、以色列、日、韓、新加坡、澳洲等駐外使館掌握、連結海外生醫產業的台僑,作為上述兩項建議中的平台,提供台灣政府與業界對外鏈接最佳的管道。

4.2 道德勸說

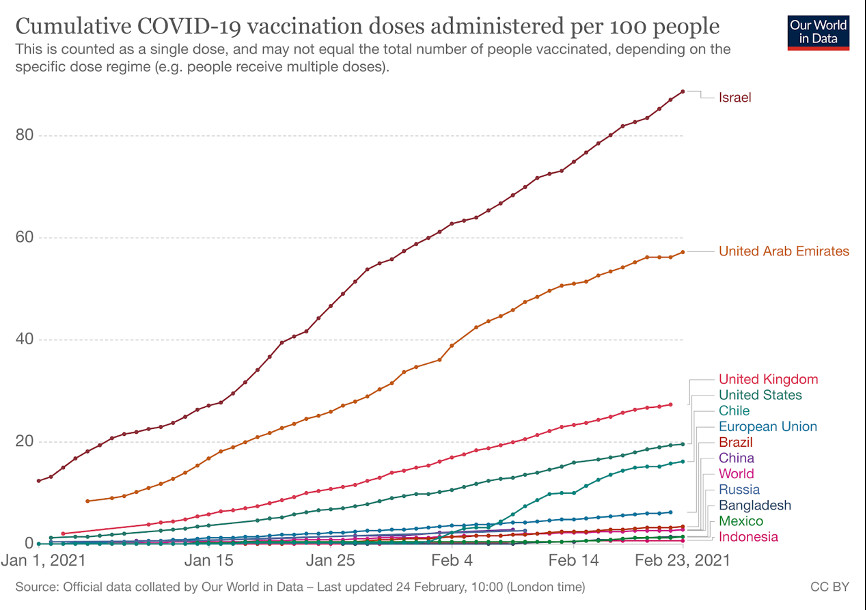

到目前為止,已有超過 80 個國家開始全國性 COVID-19 疫苗注射,如何提高疫苗的接種率,是各國政府首要之急。以目前各國採取民眾自願施打公費疫苗的做法,若沒有有效的道德勸說、強化民眾危機意識,要達成覆蓋全人口七成以上的群體免疫,簡直緣木求魚。▲ 以色列每百人施打比例佔全球之首。

▲ 以色列每百人施打比例佔全球之首。(圖/翻攝Our World in Data)

以色列總理納坦雅胡讓以色列成為每 100 人接種劑量世界第一(超過 80 劑)的國家,從 Pfizer 疫苗採購、供給到全民疫苗接種,他熟稔危機溝通的原則,掌握目標群體的利益(利害)點,一方面高喊國族主義的愛國愛族情操,一方面以真實數據的價值訊息(value message)說服疫苗製造商同意優先提供以色列全部人口數倍的疫苗劑量,也說動向來對威權反感的以色列民眾把接種疫苗運動視為民族生存保衛戰,連動猶太民族深層意識中,顛沛流離的不安,賦予疫苗施打一個愛國護國的歷史意義。

納坦雅胡有效的道德勸說,對於不同對象的說帖如下:

1. 在與 Pfizer 藥廠談判預購疫苗當時的以色列,每天仍有數千確診病例。以色列承諾 Pfizer 藥廠提供臨床四期的上市藥物監測結果,並且以高效率的政府行政作為背書,確保以色列能在最短時間內達成社區免疫。

2. 對 Pfizer 藥廠,以色列保證,以最快時間發表全球第一篇疫苗上市後,單一國家大規模藥物有效及安全報告,為全人類、為 Pfizer 藥廠提出其疫苗有效預防重症的珍貴數據。臨床試驗四期的數據證實,Pfizer 疫苗可以有效防止 94% 的感染。這個證據背後的商業意涵,其價值遠超過單一市場疫苗的數量承諾。

3. 當納坦雅胡傾國家與國族之力,為對抗疫情不惜重資,動用他在美國的猶太人脈,把 Pfizer 疫苗優先運到以色列全面施打,一舉成為世界各國政府與媒體的焦點,正如舊約歷史中,少年大衛戰勝巨人歌利亞的小國外交博弈,把以色列推向國際舞台的政治行銷。

4. 以色列掌握先機取得大量疫苗的前提之下,納坦雅胡決定將多餘的疫苗分享給其他國家,例如捷克、宏都拉斯,甚至巴勒斯坦,即便面對以色列國內的批評聲浪,納坦雅胡的高調仗義扶弱作為,達成了疫苗外交的目的 [24]。

5. 對於能優先取得 Pfizer 疫苗,納坦雅胡在受訪時,直接把疫苗接種定調成國安危機(We are in national emergency),並且在公開場合大力說明以色列是個疫苗國家,準備了疫苗給所有公民、所有人,疫苗可以拯救接種人的命 [25]。

6. 為了杜絕疫苗安全性與有效性的謠言,各國領導人也都率先在眾目睽睽下施打疫苗。高調地在現場轉播下接種的國家元首中,納坦雅胡算是開世界元首先例,作為以色列第一位施打疫苗的國民,以自己的生命安全強調疫苗的安全性。[26]

7. 對於生命無比重視的以色列民眾,納坦雅胡直指,政府之所以大規模推動增加 Pfizer 疫苗的施打量,是因為以色列境內的 COVID-19 死亡病例,絕大部分(97%)是因為沒有施打疫苗。

8. 納坦雅胡在公開場合嚴厲譴責不施打疫苗的人,稱未施打疫苗者可能會傷害所有的以色列人口,也會摧毀以色列的醫療系統。對於拒絕施打疫苗的以色列人或是偽造施打疫苗證明文件,以色列的健康部正規劃相關罰則,對客戶和企業進行嚴厲制裁。將個人責任和高度的國族主義做連結,一再體現以色列對國民生命安全的高度重視 [27]。

▲ 圖/路透

4.3 適性治理

台灣政府機關向來重視遵守法規、依法行事,也就是防錯、少做少錯。這種特有的僵固性,對於能帶來變革的創新突破興趣缺缺。墨守成規能保證不惹事上身,而創新突破卻可能置公務員於圖利廠商、無前例可循、法規跟不上、標新立異等負面環境。

然而生醫產業就是必須講求快速創新、儘快突破、產出新思維、講求新商機價值、重資本投入也重利潤產出等原則,都與公務機關倫理完全背道而馳。

而談到疫苗與藥物管理及研發,涉及主管機關主要為衛生福利部和科技部。在僵固性和權責劃分的行政原則之下,衛福部的職責在「監管、核准」,並非「推動、促進」生物醫藥發展,或將生醫產業發展視為經濟部之權責;對於科技部而言,確實設立生命科學研究發展司(生科司),視我國生物醫藥為高科技產業發展項目,但其功能也多在連結台灣與國際的科研學術單位。

然而,台灣眾多高科技產業發展項目中,生醫產業只佔其一。除生醫之外,還有基礎科學、半導體產業、電機產業、資訊產業、工具機產業及傳產等領域,政府站在平衡國家發展的立場,不能獨厚生醫產業。

這樣的齊頭平等原則,勢必讓產業之間產生相互排擠效應,互相競爭有限的國家資源。在承平時期,產業平衡發展或許可以按部就班逐步推動,但是全球大瘟疫的盛行期間,當世界先進各國傾國家資本,全力變現「國際人脈」,期望在疫苗取得、授權和研發的軍備競賽勝出的同時,具備生醫產業實力的台灣,卻被許多不合時宜的法規及制度綑綁,步履蹣跚。

政府應該側重抗疫防疫備戰的要角——生醫產業,在這個非常時期,不能與其他產業的發展等同視之。要加速生醫產業跟上國際疫情的瞬息萬變,單憑行政院下的部會層級來處理相當於國安與外交等級的疫苗議題,是行不通的,因為指揮中心受「依法行政」的層層束縛,短中長期都非台灣政府與社會之福。建議仿效新加坡以相對應的法規鬆綁,靈活地採取滾動式藥物檢驗核准、放行與採購。

所以我們不難發現,台灣政府在過去一年,從國際疫苗授權、採購、運送到本土疫苗研發、製造的策略上,對外面臨許多國際政治現實、商業談判空間捉襟見軸的不利因素,對內為平衡(滿足)多方山頭的利益採取多頭馬車同時進行的多角化(風險分攤)模式,喪失取得疫苗的先機。

因此,我們呼籲政府適性治理,趁這場世紀大疫帶來的政策改變窗(Window of policy change),以高度的政治意願(political will)啟動政府總動員機制,將疫病治理和疫苗的採購及研發,藉此升高到國安層級。在適性治理的框架下,我們建議政府以任務編組統整國內資源的疫苗及治療國家隊,指派政委(或以上層級)領軍協調相關部會、盤點國內擁有的資源,將外商及國產藥廠、大學醫學院的研究量能整合,具體分工並共享研究成果,建立永續且可彈性應變的公私部門合作框架。

在本篇以國際人脈為探討主軸的疫苗戰略思維中,我們梳理以色列總理納坦雅胡如何以他的國族與國際人脈,從國家領導人的高度,傾國族之力為以色列取得疫苗的先機,達成世界最高疫苗施打率。再談到散居海外的台灣菁英,離鄉背井在跨國生技製藥大廠卓然有成,卻依然心繫台灣,以中小企業敢衝敢做的精神,在僑居地經營國族產業網絡,營造小規模的生技創新生態圈,除提供台灣僑民彼此交流的產業平台,也是台灣本土生技公司海外的鏈接管道。

兩則看似平行發展、不相關的事件背後,卻隱含交雜著國族認同與生技產業網絡的共同故事基調,兩國政府對海外(國族)僑民的實質聯繫、幫助與深耕,台籍產業人才在離散(海外)與歸回(台灣)的現實拉扯中,因著台灣在 COVID-19 疫苗研發與採購問題,更加凸顯事件背後,台灣政府急需建立國際產業人才鏈接、正視產業生態系不完整的迫切。

這是眾多涉事台灣國際事務者、離散於世界各地的台灣生技人,共同殷切的盼望與期待。(全文完)

(以上言論不代表本網立場)

我們想讓你知道…兩國政府對海外僑民的深耕,台籍人才在離散與歸回的現實拉扯中,因著台灣在疫苗研發與採購問題,更凸顯事件背後,台灣政府急需建立國際產業人才鏈接、正視產業生態系不完整的迫切。