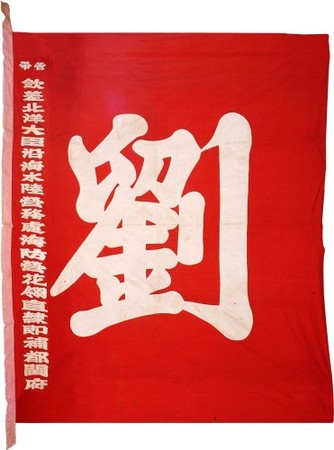

▲台灣博物館甲午戰爭文物。(圖/台博館提供)

吳昆財

無論從歷史的想像或實際的效益,正視中華民國史、中華文化、中華民族與台灣這塊土地連結的命運共同體關係,是認同台灣、呵護台灣的正途,更是後代學子永續發展的生存之道。綜觀這次12年國教高中歷史課綱的微調內容,就是基於認同台灣,熱愛中華文化,回歸中華民國憲法,所進行的修正,何來「去台灣化」?

就理性的史學理論而言:以編年體的體裁,輔以時序方式,介紹中華民國自民國34年起在台灣,各個時期的歷史演進。這種以歷史教學場域最強調的時間觀念為經,輔以事件為緯的詮釋筆法,與台灣史其他課綱,區分荷據、明鄭、清領、日本殖民統治論述規範,前後相互呼應,完全符合史學體例,更可令莘莘學子一目了然,一舉兩得,何錯之有?

再以新課綱規定凡課本中凡提及中國者,一律改為中國大陸而論,這一史觀主要源自於現行中華民國憲法的一中架構與事實。眾所周知,全世界的歷史基本教育皆是立國精神教育,否則就無須由公權力主導,並訂定課綱與教科書審查委員。為此,各個政府依據自己的立國基礎與相關文獻,詮譯本民族與文化的淵源、建國精神和生存之道,此乃公天地道,舉世皆然,何能獨薄於中華民國的歷史教育?而立國文本最重要者莫過於憲法。既然台灣社會歷史意識莫衷一是,則一切以憲法為準則,何錯之有?又何「去台灣化」之有?

就感性的歷史情懷而言,目前的台灣,相對於明鄭、荷據、日本殖民等的過去式,中華民國的治理是現在式。環視現階段的各國歷史教育,何有以名詞為工具,實際進行踐踏、羞辱自己的國家、民族與文化的歷史教育?現行課綱對國民政府來台的政治發展,開宗明義:「從戒嚴到解嚴」,談民主政治的道路,規定必須講長期戒嚴、白色恐怖,而隻字不提地方自治的實施。如此臧否歷史與課綱設計,是何居心,路人皆知。

試問,一本動輒以作踐自己民族與否定自己文化的歷史教科書,灌輸學生仇恨的史觀,則如何讓這個國家的子民有勇氣生存於世間?又如何讓人民以這塊土地為榮為傲?

講述中華民國歷史,而非台灣共和國史的教科書,必然要面對中華民族與中華文化對這塊土地不絕如縷的影響力,這是應然面,更是實然面。12年國教課綱微調所採歷史觀,絕不是什麼「去台灣化」,而是要去除仇恨的歷史意識,再以敬意與溫情的態度,擁抱這塊土地的未來!

●作者吳昆財,博,嘉義大學應用歷史學系教授。本文言論不代表本報立場。ET論壇歡迎更多參與,投稿請寄editor@ettoday.net

讀者迴響