▲ 政府積極推動綠能發展與產業減碳,以達成2050年淨零碳排的目標。(圖/記者林悅翻攝)

● 陳志豪/顧問公司ESG專員

台灣自然資源有限,能源長期仰賴進口,能源自給率僅約3%,但在全球氣候變遷與低碳轉型的趨勢下,政府仍積極推動綠能發展與產業減碳,以達成2050年淨零碳排的目標,值得肯定。然而,台灣綠能發展目前以太陽光電和離岸風電為主,其中太陽光電在台灣是最成熟的綠能,雖然具有成本、設置門檻較低的優勢,但發電量受日照時間影響,無法全天穩定供應,且逐漸面臨大面積土地取得不易、需與農業用地競爭等問題。離岸風電則是台灣發展潛力最大的綠能,具有發電量大優勢,但仍需克服海上施工、海洋生態及漁民捕漁權等挑戰,且與太陽光電類似,離岸風電受季節風場影響發電量,亦無法穩定供應。

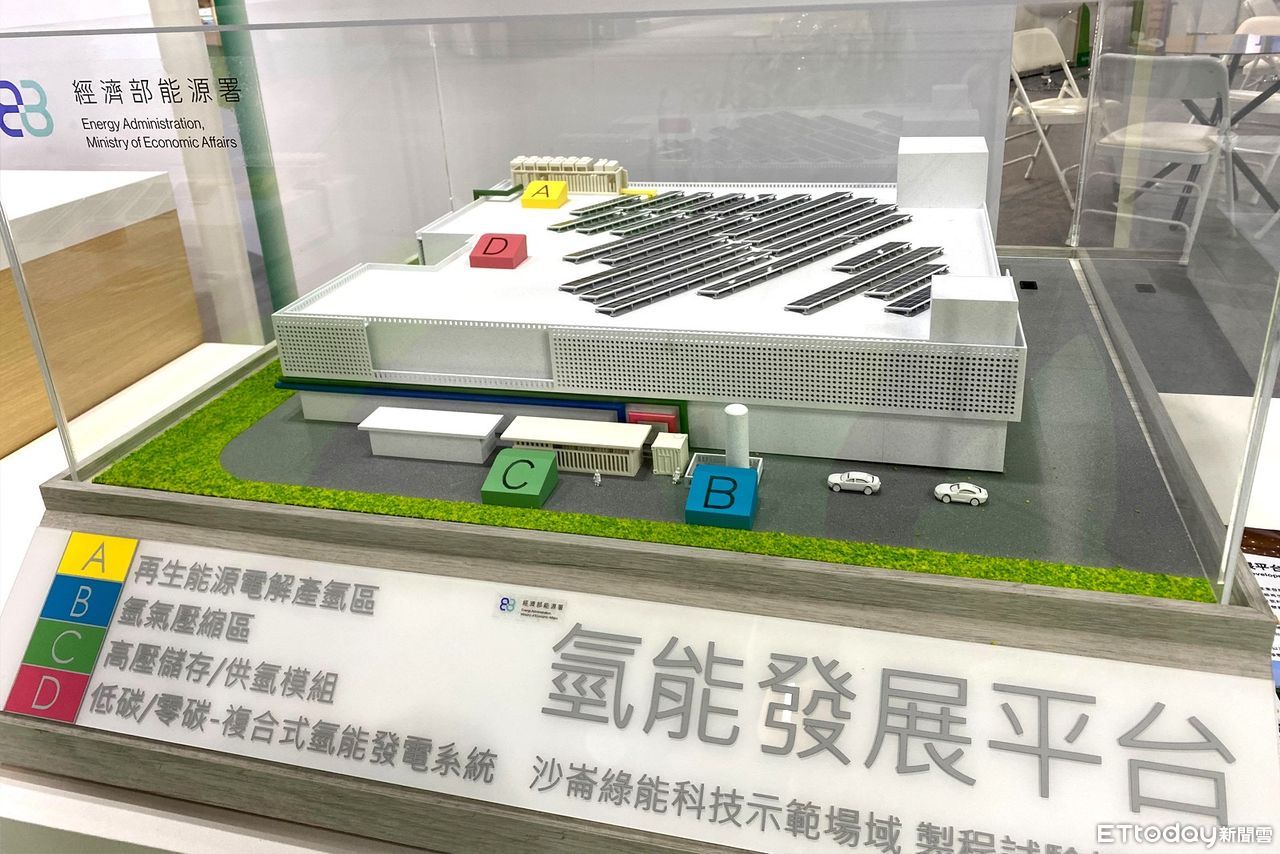

另一個備受矚目的綠能選項為綠氫,也就是用綠能發電產生出的氫氣。氫氣具有高能量密度、低污染、儲存形式多樣等優點,主要用來取代高排碳化石燃料,可惜氫能技術仍在研究開發階段,從氫氣的製造、運輸到儲存、使用,都還有安全及成本上的挑戰需要克服。以台灣為例,台灣再生能源發電量還無法滿足製造綠氫的需求,必須從國外進口,使得氫能源的供應鏈變得複雜受制於國際局勢。目前國內主要生產以化石燃料為能源的灰氫,運儲方式則以進口高壓槽車運送氣態氫為主,尚無地下氫氣運輸管路與大型定置型液態儲槽,因此在氫能技術未成熟到位下,仍要花費數十年研發才能完全導入以取代高排碳化石燃料。

▲ 氫氣具有高能量密度、低污染、儲存形式多樣等優點,主要用來取代高排碳化石燃料。(圖/記者高兆麟攝)

►►►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

台灣產業的碳排放主要來自工業部門,其中以鋼鐵、水泥、石化等重工業為主,這些產業的生產過程需要消耗大量能源,而使用綠能來減碳,將面臨下列困境:

1. 成本高昂:太陽能、風電等設備的建置成本高昂,這些措施往往需要投入大量資金,企業面臨與國際同業之間競爭成本壓力,因而墊高生產成本失去市場競爭力。

2. 技術限制:目前生產綠氫的技術尚未成熟、無法大規模應用,且現有設備無法直接應用氫能,需投入大量資源待技術開發成熟後才有辦法進行商業化應用。

3. 供應不穩:太陽能、風電等再生能源受天氣條件影響供應,供應不穩定將導致產業無法穩定生產,若要供應穩定則需設置儲能設備,但儲能設備仍受限於技術限制,尚無有效的儲能。

4. 政策配套:缺少相對應的補助及激勵措施,將使產業投入低碳製程技術發展時,承擔過高風險。

▲ 台灣的綠能目前面臨成本高昂、技術限制、供應不穩、政策配套等困境。(圖/工研院提供)

減碳是企業的社會責任,但應採循序漸進手段,以達淨零碳排目標。政府先制定具體、可行的2050淨零排碳路線圖,企業依據國家政策、競爭對手動態及可行技術等規劃公司減碳路徑圖,每年設定目標,將有限資金投入節能減碳及發展綠能來降低碳排量。

徵收碳費無可避免會造成企業資金的排擠效應,減少能夠投入節能減碳和發展綠能的預算。課徵碳費應兼顧國內情勢及國際競爭壓力,否則國內企業勢必將碳費部分成本轉移到商品價格,將造成物價上漲,加劇通膨危機。國際競爭方面,競爭對手如無碳費成本或僅需承受較低的碳成本,將面臨不公平競爭,甚至國內產品出口至歐美面臨進口國收取碳稅情形,重複徵收碳成本將喪失市場競爭力,最後被迫減產甚或解雇員工,而引發可能的社會問題。

減碳是件難度愈來愈高的工程,過程中伴隨有許多風險及挑戰必須克服,產業或企業都必須投入極大的資金進行技術研發、資源找尋及設備投資。因應全球碳定期趨勢,以及各國陸續課徵碳稅,政府採行的碳費課徵制度,除了要盡快接軌國際,避免國內企業被重複課稅,以及制訂碳關稅制度避免高碳排產品進口排擠國內企業,也應該將收取碳費的資金引導及補助企業投資開發新綠色製程,取代高排碳製程,逐年按照設定標的降低排碳量,才能在兼顧環保的同時,讓產業邁向低碳發展,逐步達成2050年淨零碳排目標。

▲ 政府採行的碳費課徵制度,除了要盡快接軌國際,也應該將收取碳費的資金引導及補助企業投資開發新綠色製程,取代高排碳製程。(圖/記者屠惠剛攝)

● 以上言論不代表本網立場,歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net,本網保有文字刪修權。

我們想讓你知道…課徵碳費應兼顧國內情勢及國際競爭壓力,否則國內企業勢必將碳費部分成本轉移到商品價格,將造成物價上漲,加劇通膨危機。