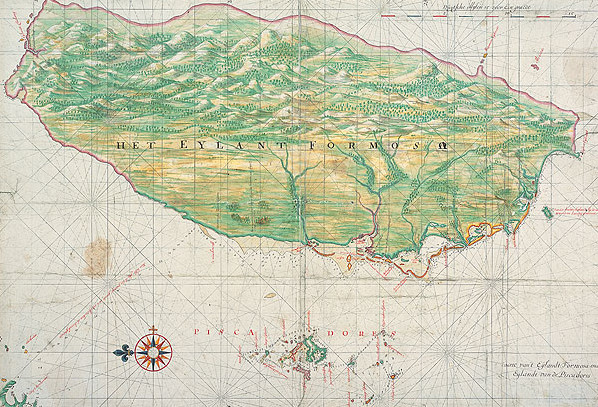

▲《澎湖島及福爾摩沙海島圖》約翰.芬伯翁,約1640年,目前藏於荷蘭海牙國家檔案館藏。(圖/翻攝自國立故宮博物院網站)

作者/李律(博)

——當我們不停追溯那緘其口、蒙蔽其視線的黑手,才發現那是來自我們的父祖長輩,還有在那背後的,漂浮在島嶼的上空、繭居在日常語言使用的縫隙裡,那揮之不去的、戒嚴時代的幽魂。——

在談到近期課綱微調的爭議上,我沒有什麼歷史專業可言。在撰寫博士論文的過程裡,歷史的辯證與不同史學觀點看待同一事件的衝突詮釋,則更讓我加倍艱辛地體會歷史學這門專業的治學不易,門外漢如我不可能在歷史學門專業上講出什麼真知灼見;我只想就我自己的日常生活裡的反省,試圖去同理與理解,反課綱微調這件事,為什麼會如此重要,所以我先分享一個最近自己遇到的例子。

我的論文口委之一,中研院社會所的張茂桂老師,在口試時就建議我:「你要不要將論文裡提到的『外省庶民文化』,改成平民或是常民文化?」

我當下還不太懂,茂桂老師跟我解釋,庶民這個詞是皇權時代的遺留產物,從社會學的角度,非常在意的是每個字詞的使用後面體現的社會制度與社會樣態。

於是我就懂了。「庶民」這個詞對應的是天子、是王宮貴族。庶民這個稱謂來自一個傳統的封建社會,庶民一詞反應的是,這個國家的階級是由皇親貴冑與庶民階級組成,使用庶民暗示的是這是一個傳統封建王權國家。

當然這樣形容蔣氏政權帶有嘲諷的意味,但是這不是一篇論文適合出現的語調。

我再繼續反省的是,中文的使用者,經歷了四千多年的封建社會,即便最後一個皇帝在1912年退位,我們還是繼承了這樣的天子腳下的語言使用長達一世紀而毫無自覺。

這裡展現的是語言的慣性,以及語言作為一個社會文化的容器,所反映出的,一個社會的自覺與反思的惰性。

封建與王權思想,也就在這些無意中使用的隻字片語裡,像個隱蔽的幽魂繭居在我們每個語言使用者的心靈深處;就算王權政治結束了百年以上,我們也並未完全地由這些封建遺緒當中真正解放出來。

這才是我深深擔憂的事。

所謂的課綱「微」調,往往強調的是改動一兩個字,但是這一兩個字的改動,就可以反應書寫者的世界觀以及歷史觀與自我認同,沒有深思就全盤接受的使用者,也就像是我前面提的例子一樣,繼續接受「庶民」一詞背後代表的封建王權觀。

▲北京故宮。(圖/東方IC)

一些很明顯的日「據」時代與日「治」時代,「明鄭」時期與「鄭氏統治」這些差一個字就完全不同的世界觀與歷史觀,在此就略過不提,我想要討論台大歷史系周婉窈老師在課綱微調十七項爭議(註一)當中所提到的其中一個例子:

將原住民改為原住民「族」。加了一個字差別到底在哪裡?

臺灣的原住民發展非常複雜,至今我們沒有辦法以非常機械式的分類方式來將所有的台灣原住民以「族」的觀念完全地釐清與含括,例如泛泰雅族裔的太魯閣族、賽德克族,有類似的語言結構與神話系統,但是卻又是不同的族,如何判斷「族」這個名稱應該如何區辨、如何互斥、如何建立體系,就已經涉及了各種複雜的觀點,不同的族裔部落就有不同的認同,更不用說學者與研究單位也有不同的區辨原則,因為不能馬虎地一筆帶過,所以學者主張用原住民而非原住民「族」來闡明台灣原住民的特殊複雜狀態。

歷史名著《槍砲、病菌與鋼鐵》的著者,著名的地理與生理學家Jared Diamond在2000年於《Nature》期刊發表的文章〈語言:臺灣獻給世界的禮物〉("Linguistics: Taiwan’s gift to the world”)點出了臺灣的原住民在語言的複雜性上對南島語系的發展產生的重大關鍵貢獻;語言學家Robert Blust指出,南島語系可以略分成十大語支,其中的九大語支都是在台灣原住民的語言中出現,只有第十支,則隨著南島民族的祖先在大約五、六千年前離開了臺灣,往南、往東、往西,在太平洋與印度洋的島嶼上漂流遷徙,而形成了現今東至復活節島、西至馬達加斯加島的廣大南島民族的共同語言始祖。台灣原住民的語言複雜程度與其學術地位上的重要價值可見一斑(轉引自註二)。

另外,歷史是一個漫長的過程,先不要說原住民族一詞無法含括現有的台灣原住民的複雜狀態,在過去數千年的台灣原住民歷史中,那些被滅族、文明的自然消退,或是被漢人開墾集團和親漢化、巧取豪奪逐步瓦解的大量平埔族原住民,他們無聲地自臺灣的歷史上消失。好比十七世紀在荷蘭統治時期與東寧王朝鄭經統治時期幾乎屠殺殆盡的大肚王國聯合部落結盟,我們現今可以發現的史料極其有限,但是不能抹殺其存在。此外,若不是清代康熙年間郁永河著的一本《裨海紀遊》,詳細描述了自台南到淡水的大量平埔族各社的風土民情與穿著風俗,這些在三百年內消失的平埔族公媽,無聲地融進漢人的血統成為我們的祖先,而我們對其近乎一無所知。

既然原住民的複雜狀況難以以一族之定義來解,那麼把原住民加上一個「族」字來處理,究竟有什麼好處呢?

放在臺灣史的脈絡,我們很難看到適切之處,可是如果放進全中國的「少數民族治理系譜」,那就會非常便利。我們只要輕易將原住民以一「族」的概念來統括,就可以放進中國主張的漢族加上55個少數民族的民族體系與系譜中。別管你台灣原住民實際分布上與學術判斷上的複雜多元,只要用一個族來包裝,就可以把台灣原住民地位等同於傣族、彝族、納西族、赫哲族……管你什麼族,只要有個少數民族代表樣板來人大開會領便當就好。

是以必須要把複雜的「原住民」包裝成簡化的「原住民族」來處理,這樣的話,臺灣的族群發展脈絡便可以簡化為漢族與「原住民族」的衝突或是融合共生,反正怎麼發展,都是在「中國民族治理政策」的系譜之內進行就沒有問題。

差了一個字,你的世界的範圍、關心的焦點、比較的系譜,還有處理的層級,就完全改變了。

▲2013排灣族人神盟約祭。(圖/billy1125, CC 2.0)

這是語言的魔術,也是語言的屏障。

凡是偉大的魔術,玩的都是轉移注意力的戲法。

這幾天我看到很多人對於課綱微調事件的反應,包括我的臉友們,大致上會有某些看法:

第一種是:吵這個真的有那麼嚴重嗎?我們還不是從小在大中國史觀下長大,但是重點是我們會獨立思考,我們會反思,不然民進黨怎麼可能出現?政黨輪替怎樣出現?不需要把高中生當白癡,他們就算是受到了新課綱的洗腦,他們依然有自己的判斷力。

第二種:我不懂現在這些學生吵得這麼用力在幹嘛,還有半年就要選舉了,馬上要政黨輪替了,到時候用選票輕鬆送走國民黨不是很容易嗎?所有的課綱馬上改回來就好啦!

第三種看法則是認為,無論新舊版本的史觀,都是某種意識型態的展現,萬一每個執政黨上來就要修一次,只會變成無盡的內耗,不如正反並陳、兩種史觀都呈現,然後讓學生在上課時以思辨的方式來學習,真正達到獨立思考的教育精神。

我認為第三種是很理想的,也是很針對教育精神的核心來發揚的,我衷心期盼有一天我們國家的教育,可以走到這個境界。

可是只要你認識任何一個每天在教學現場的國中小教師,他會直接告訴你:不可能!

現行的國民教育制度,美術音樂體育課就是為了主科而服務的、主科課程就是為了考試分數而服務的、考試分數就是為了個人成績評定服務的、個人成績就是為了學校選填與分發服務的。這條食物鏈沒有改變,我們的歷史教育永遠都只能為了「標準答案」與考試而服務,沒有多元價值與思辨教育的空間。

考試與成績評定制度不變,「標準答案」永遠都是重要的。而標準答案,永遠都是由課綱作為最高指導原則的。

這是為什麼,這些孩子們,必須擠破了頭也要爭取課綱版本的公共爭辯的原因。改良整個教育體制,所花費的時間不知要幾個十年,但是擋下有爭議的課綱,卻是刻不容緩。

然後回應第二種說法:為什麼不等到民進黨執政改回來就好了。我們先暫時不論民進黨自去年課綱爭議以來的鮮少作為,詳情請參閱對照台大國發所劉靜怡老師一年半前在蘋果的蘋中信專欄發表的文章〈教育部該上一堂公民課〉(2014,02,07)(註三)以及7月31日引用臺灣人權促進會涂予尹律師針對柯建銘承諾的回應一文(註四),對於民進黨遲來的慈悲與暗地的成果收割所展現的沈痛批判。

暫且不論民進黨的角色,我認為爭論的重點在於「正是不應該哪一個黨執政就立即改動課綱,這才是這次事件的爭議焦點」。課綱之於整個教育政策與教材內容的指導意義,好像憲法與法律的關係。憲法是國家構成的基本,憲法的內容必須是一個國家的國民對於自我認同與社會契約中對於一個國家政體的共同同意,甚至於是對未來的共同想像。正因為憲法如此基本而重要,憲法與基本國策基本上不宜頻繁改動;每一次的修憲都必須站在足夠的公共辯論與民意基礎上才得以行之,一個人民缺乏公共觀念、社會缺乏公共討論的國家,其懲罰就是被少數人玩弄文字遊戲的憲法,惡果由全國國民共同承擔。

課綱也是一樣,一個改來改去,隨執政黨高興愛換就換的課綱,會培養出年輕的國民什麼樣的世界觀與認識論?每隔幾年就自我認同錯亂、不同年紀難以對話的國民組成,我們要怎樣才能凝聚共識,將這個國家解殖、解除舊時代的威權遺緒、走進國際社會、走向一個正常化的國家?想想看七十年來努力消弭二戰傷口、承認歷史錯誤的德國教育;想想一個國家由荷語人口與法語人口兩種族群對半組成的小國比利時,如何消弭語言族群文化的隔閡建立共識,臺灣在解殖的路上還有極為長遠的旅程,而關鍵一直都是教育。

所以,我最後需要來回應第一種說法的問題,也就是:

我們從小就受的大中國史觀教育還不是會被我們質疑,學生以後自有判斷能力,史觀不是問題。

我以我的自身案例,試圖來與抱持這樣想法的人對話。

我是六年級生,與我以前的四五年級生一樣,我們用同一套教材,去應付同一個聯考制度,這個不算完美但起碼做到某種水準的公平防弊的制度,源自於中國自隋代開始的科舉制度。

我一直很想說,不要再罵馬政府遇到問題就辦徵文比賽。中國的歷代朝廷只要遇到問題就是辦徵文比賽來解決的,那個背後是一套士大夫階級共享的文學價值體系、以文舉才的評判標準、服膺著法家化儒家所制訂的封建王朝權力體系,以官位、等第、俸祿來決定每個知識份子的價值。還有最可怕的,一套運行中國超越兩千年、不受任何政權起落外來民族入侵、始終像是上帝的時鐘一樣精準運作的公務員文官體系,到現在仍然準確地主宰我們國家,我們與中國古人的價值觀相去不遠。

我從小就是這套填鴨教育與聯考制度的獲利者、也是勝利者。

我出身於外省老兵與本省女子組成的勞工家庭,我們家庭所能寄望的階級流動,唯有靠這套教育體系。我從小就在這套黨國的神話與教育體系裡建構自我認同,我是中國人,臺灣只是一省,說我是臺灣人就像你說我是桃園人、我是彰化人一樣,那是你的家鄉不是你的國籍。

說「我是臺灣人」當然不是國家認同。

我從小喜歡歷史地理,中國史與中國地理念得滾瓜爛熟,即便與我的生活毫無關連,我還是可以背唐代地方行政制度、官制兵制、中國地理當然熟,我國中時的夢想就是有朝一日反攻大陸以後要效法國父的建國方略一樣,以建設各省的繁榮為我的職志。

不要笑,你有種翻開自己國中畢業紀念冊或是收集的偶像卡再笑也不遲,人都有好傻好天真的過去。

總之我認真回想國民教育裡面臺灣史的內容,真的是兩頁不到,只有講沈葆禎、劉銘傳如何建設臺灣,劉永福如何抗日捍衛臺灣(當然沒有講他後來落跑的事、那太傷民族感情了),臺灣的日「據」時期(容我原音重現)只有提到抗日志士羅福星壯烈成仁,以及林獻堂、蔣渭水的民主運動以一句帶過。

你去問大學時的我「陳澄波畫被偷了是否會很緊張?」我大概會回「嗯這應該是人之常情吧…」

老實說我真的很想問跟我受同一套教育的四百萬六年級生,你們的臺灣史是怎麼學來的?

我自己的答案是,我從高中畢業後,花了二十年的時間去學習,但我始終覺得我的臺灣史很糟糕。舉個例好了,這幾天因為課綱爭議而出現的歷史事件人物濱田彌兵衛,我要不是因為課綱爭議,我永遠不會知道他是誰。到現在,朱一貴事件、林爽文事件、戴潮春事件,我也都還是只具備模糊的概念,明明這些事件造成了先民多所死傷,留下了歷史陳跡與許多地名的由來,這是這塊土地上的歷史,但我很慚愧,五代十國的歷史我說不定還比較熟。

為什麼?因為這些教材,在我的人格正在成長、知識正在建構的同時,就這樣完整地扮演了我的所知世界的全部。再加上,填鴨教育會給予用功讀書者美好未來的願景,以及每一次小考、模擬考、月考、段考然後到聯考的穩定回饋,每一次的考試,就好像一次忠貞測試,你越不懷疑這些內容,你越可以得到高分。等到聯考結束時,所有的高分通過者,包括我,都成為了這套信仰體系的忠實擁護者。

這是填鴨教育的一個關鍵特性,我教你什麼、你背下來就對了,越背越多分。你越是質疑、越是不願意接受,你的進度就越落後別人、你的分數就越差,你就越是因此在聯考制度下被迫去念私立大學、承擔較貴的學費,甚至在大學的一開始有人的人生已經開始負債。

這是所謂洗腦教育的真諦。你越不懷疑,你越容易得到成功者的報償與最好的資源。你保持懷疑,你就會成為這場遊戲的輸家。

身為這場遊戲贏家的我,接下來才必須花二十年的時間去重新反省、重新推翻這些彷彿太陽東昇西落一般的真理,而必須付出相對的代價,去重新建構一個真正適合在臺灣生活、在臺灣思考、在台灣進行尋根探源的「健康的臺灣史觀」。

好死不死我的論文題目做了臺灣史,好死不死我的論文題目選擇的是國府時期的戒嚴時代歷史。先不要說我一個學傳播的外行偏偏要去做歷史題目,光是在寫論文之前建立一個適當的觀看與研究臺灣戒嚴時代歷史的態度、立場與認識論,那就是一個極為痛苦的過程。

每當我越是閱讀到相關的史料,國共內戰與孫立人來台練兵、金圓券事件與新台幣換匯、二二八的史料、白色恐怖時期的史料、清鄉時期、四六事件、劉自然事件、雷震與自由中國事件、國光計畫的內幕、這一些都還未真正觸及我的論文的內容,僅只能說是背景介紹,我已經在一次又一次的大開眼界當中,深深地、深深地瞭解到關於這塊土地的過去,我又被蒙蔽了多少。

無知的人是最快樂的。我也不知道是否寧可當初只要對二二八這三個字僅存著當年長輩打預防針一般的「也有很多外省人被打」三言兩語呼嚨過去那樣淺薄地滿足於表面說法即好。但是我沒辦法。在馬場町一群人手腕被鐵絲刺穿,幾發子彈就可以讓一排人殞命的事實,在那一年反覆發生,我一旦知道了,我不能置若罔聞。

但是,這麼重要的事情、這麼悲痛的過去、這麼殘暴地捏碎幾萬個家庭的暴力,這些家庭就在你我左右,而我們卻可以輕易地抹滅這些記憶?

是誰來為我決定,「同中書門下平章事」這個官階的由來、職務內容與形成脈絡,遠比知曉陳文成事件、美麗島事件、江南案與林義雄家族滅族血案要來得重要多了。我才明瞭,我們的歷史教育就是把其中最優秀的菁英培養成國家文官。的確,以此標準看來,知道同中書門下平章事,的確是要比知道這些事件重要多了。

請你不要以為我這樣賣弄了好幾個名詞,就以為我書袋吊了半天高可以妄稱臺灣史達人了。我所提及的這些事件,正是因為到了現在為止,我都還是無法看見事件的全貌而感到苦惱。我們的坊間歷史書,對於其中的記載仍然有若干的訊息是不清晰的、亟待解密的,我們在追尋的這些真相,始終還是霧裏看花,臺灣的戒嚴時期歷史,雖然累積了相當多的專論,供有志者專精研讀,但是,這樣的事件,始終很難變成全民記憶,甚至公開討論。

為什麼,我們一旦談到了這段黑歷史,大家都開始防備性閃躲:「不要這麼泛政治化」、「不要一直講這些東西」、「我不知道、我不清楚」、「啊不就都推給國民黨的錯就好了」、「少年人不要太愛談政治」……

一旦當我們使用這些咒語起手式,那些戒嚴時期的幽魂就彷彿催狂魔一般地在城市上空盤旋起來。

即便解嚴超過二十多年,我們始終沒有正面地去面對戒嚴時代的過往歷史,我們事先戴上了防備性的有色眼鏡,用一種談這個無異於找麻煩的態度,而盡可能地避談。為什麼我們的心中,始終裝置著一座警總,我們沒有辦法用理性的態度、反省的態度,讓所有的公民去正視那一段曾經發生的歷史,用不同的視角去檢視在那個時代裡每一個人都可能遭逢的命運。每一段冤案都是一個家庭的故事、每一紙判決都終結了一個年輕的生命,那些事件、直接或間接地影響了我們的親人、朋友,某一個街上遇見的陌生人、捷運上坐在你對面的乘客,他們的家族也許就承載著這樣的歷史。

就算它像是刀刃一樣切割我們父祖輩的肌膚、就算它像是幽靈一般長久地盤據在都市中每個陰暗陳舊的角落、隱藏在未曾解密的檔案裡,我們卻始終選擇視而不見。

這種逃避的心理是什麼呢?是我們的教育給我們打的預防針。我們的教育完全不去提及、社會上透過戒嚴時期的規訓讓老一輩噤若寒蟬、我們的父母輩選擇視而不見,再次地透過語言的慣性,我們把禁忌話題的範圍繼承了下來,沒有人知道為什麼,我們依著慣例,選擇避而不談。

我猜想或許是這樣的默契,當年輕的一代開始真正學習以解殖的心態來公開討論過去時,會有這麼多的長者必須急切地、狼狽地試著去遮掩那些難看的瘡疤。為了掩飾一個瘡疤、而說一個謊;為了這個謊言、而再圓一個謊,於是圓到最後謊言變形地極嚴重,嚴重到這套說法實在沒有辦法成為島嶼公民的共識。

▲宜蘭二結王公廟。(圖/記者林冠瑜攝)

(按:於是課綱微調召集人王曉波教授告訴我們,課綱所說的內容,只是忠實反映我們的憲法而已〔註五〕。王曉波是誠實的,根據憲法我們的首都的確在南京,台北只是現行台澎金馬地區首府而已。原來幽靈也寄住在憲法裡,在字裡行間中,在那個虛幻的首都裡。

我們如今認識到這件事情了,假如我們的國家真的能夠建立一個正視歷史的討論風氣。也許我們的下一步,也就是重新檢視我國的憲法、國號與基本國策,與目前為止我們國民的期待,究竟是相符合、又或是相違背的。)

切回討論的主軸,台灣社會解嚴四分之一個世紀以來,為什麼我們對於部分的歷史事件,始終抱持著不面對、不多談、不承認也不否認的尷尬狀態,好像台北市府SOP派的媒體聯絡人一句話都說不出來的尷尬,那個你知我知大家假裝不知的奇妙默契是什麼?

是教育啊!是我們的國民教育教給我們的啊,教你不要多問你就安靜、教你不准質疑你就乖乖答腔啊,不要否認我們也都在這樣的教育制度下長大,我們說著現在我們會獨立思考,教育教了什麼不重要,可是事實卻是相反的。

我們嘴巴虧一下政府、虧一下制度,但是我們始終不敢也不願意去質疑權威、頂撞上級,那才是教育這個機制裡最重要的一環:無形的規訓。那種徹底把你的個性與特性抹殺掉的體制,把違反規定者重懲來殺雞儆猴的管理模式,我們從小看到大,甚至還暗自嘲笑那些始終不服管教的人被打活該吧。

於是我們變成自私的大人,看著人家為了爭基本權利爭得頭破血流時在旁邊冷言冷語「這麼拼命幹嘛」、看著年輕的孩子衝撞體制時說破壞公物不好吧、更有甚者,挑起他們的錯字、挑剔他們的年輕炙熱但不夠成熟的聲明。

教育一直都是複製主流價值與社會控制的工具,在普魯士,教育是為了培養效忠國家且能具備基本能力的國民,在十九世紀的英國,教育制度是為了培養一個個畢業後可以立刻上手應付東印度公司在全世界各地廣大商務需求的商貿買辦,在我國的戒嚴時期,國民教育就是培養預備兵源,讓全民皆兵而足以應付即將開展的反攻大業。

所謂的洗腦教育往往影響的不是我們意識得到的那部分,而是那些我們下意識、習以為常,已經當作空氣與水一般存在的事物,在那些「破壞公物就是不對」、「違反秩序就是搗亂份子」、「違逆父母、自殺就是不孝」、「動手打人就是不對」、「自殺一定是因為憂鬱症」、「自殺是逃避、是弱者的表現」、「殺人就要償命」、「宅男就是反社會」的非黑即白的武斷判斷中。

正是這些去脈絡、不問因果、斷章取義、欠缺同理心、不去仔細瞭解事件的經過與各方說法、未曾站在不同的立場與角度去思考,而用萬年一貫的標準去重複那些「這個社會就是這樣」、「不喜歡滾出去沒人攔你」、「海峽沒加蓋游回去請便」、「我吃過的苦你當然也要嚐嚐」、「這些○○就是愛秀下限」、「○○就是玻璃心」、「人一○、腦就○」的武斷判斷,這是所有的執政當局與民粹領袖最喜愛的結果,當人民自以為透過即時訊息的串連,對於某種公眾厭惡的行徑大加撻伐時,我們無意間也進入了惡意的對立面。

但是,請你要永遠記得,惡意的對立,還是惡意。

面對惡意,理解惡意,而不是選擇站在它的對立面,對它無情地攻擊。

我們的國家還有好長一段路要走,政黨還會輪替很多次。現在的政治明星,會成為八年後眾人唾棄的對象、現在對的政策,難保不會在幾年後就千瘡百孔;按照現在共識制訂的法案,也許會在幾年後變成過時的惡法、現在立意良善的福利照顧,卻也可能成為拖垮下個世代財政的夢魘。

民主政治的真意,從來不在終結一個政黨送他上西天,事實上這也沒有意義,歷史的教訓總在不遠處。我們未來還會做錯很多決定、制訂一些幾年後大家自覺很羞赧的時代共業。民主政治最大的價值,一直不在永遠作對的決定,而是做錯了決定願意反省、彌補與承擔。

這始終需要的,是具有高度自省能力的公民、願意進行公共討論的公民、願意正視歷史、承認錯誤的公民;具有靈活的思維、幽默的態度、邏輯思辨的能力、有人性的關懷、有同理心與包容力的公民。

這些公民在哪裡?坦白說在戒嚴時代黨國教育下的我們,可以努力地由自身的思維開始解殖,已經很了不起了。這些心胸完全自由的公民,必須是、也唯有是,擺脫了戒嚴時代陰影的、自由的年輕人們。

面對戒嚴時代的催狂魔,年輕的一代們,他們有正面思考的能力,可以大聲喊出咒語,用快樂的記憶與正面的力量,將這些催狂魔驅逐殆盡。

所以,拜託你們,掌權的老人們,請把這些權力規訓的陰影徹底從課綱裡移開吧!這些年輕人正要邁開大步走向國家正常化的未來,撐起竿子跳躍進國際競技的舞台。你們什麼忙都沒幫、竿子也沒準備、至少,請別再扯他們後腿了吧!

●作者李律,國立政治大學新聞所博士。本文已獲授權。以上言論不代表本報立場。

〔參考資料〕

註一:唐詩綜合報導(2015,07,23)。〈「違調」課綱 周婉窈:17項爭議是假議題、不入流的舞劇〉。《民報》網站報導。

註二:沈文琦、宋麗梅(2008)。〈台大臺灣南島語多媒體語料庫簡介〉。《中華民國計算語言學學會通訊》,19-2:頁3~12。

註三:劉靜怡(2014,02,07)。〈蘋中信:教育該上一堂公民課〉。

註四:劉靜怡臉書頁面2015年7月31日00:15發文。

註五:劉人豪綜合報導(2015,07,31)。〈上節目談課綱 王曉波:我國首都是在南京〉。

讀者迴響