黃軒醫師

黃軒

醫學博士。榮獲國立臺灣師範大學第12屆(2012)大學傑出校友。是一名重症醫療專業醫師,是一名古文詩賦愛好者,是一名專欄作家。著有《肺癌診治照護指南》、《生命在呼吸之間:胸腔科病房的真情故事》等作品。

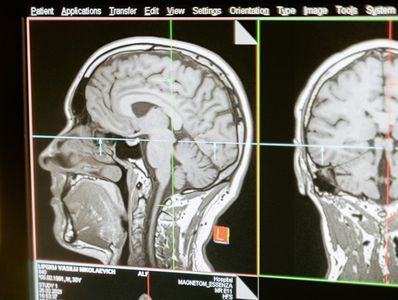

研究證實:熬夜會害大腦老2歲! 國中就開始「恐釀3問題」

年輕人熬夜後,總覺得隔天睡晚一點就可以補回來。不過,醫師透露,澳洲有研究發現,夜貓子的大腦白質比起早起者還少,且從12、13歲開始熬夜的青少年,多年後更可能會出現行為問題,像是攻擊性增加、容易違反規則、反社會行為等;美國研究更指出,比起睡滿8小時的人,熬夜者的大腦平均衰老了1至2歲。

2023-03-06

醫憶921「陪失親孩到天亮」!20年後收陌生女紙條 網看2字全噴淚

那個半夜的大地震,震得我和那新婚的太太,都不知道要去哪裡安定下來、夜深街頭到處都是人,大家隨著一陣又一陣的餘震,發出驚叫聲連連,我知道921當天是無法回家住了,只好往醫院第一現場急診室走去,儘管我2300pm才從急診室回到家中休息,不到三個小時,我又自動往急診室回去加班了,因為我知道急重症第一現場需要我回去上班,於是我就從921早上六點,已經回到醫院急症室和沒有下班的同事,拼肩作戰了。

2022-09-21

腦霧不是病毒侵腦!醫曝「更可怕真相」:垃圾沉積血管內

我們常常說,Long COVID19症候群,都是病人已經感染病毒後,留下的所謂後遺症。大家都常常問:「不是明明康復了,甚至PCR已經陰性,為什麼還會有COVID19相關的症狀,例如:頭痛、疲憊、腦霧茫茫的…難道COVID19病毒,還在腦袋裡嗎?」

2022-07-07

無症狀病毒傳播力有多強?醫給答案 「沒想像那麼多!」

新冠病毒演化到Omicron,輕症或無症狀的比例達99%。不過,症狀的嚴重與否,是否也代表著病毒的傳播力?醫師提到,其實在無症狀者感染者的傳播力中,僅有14%會傳播病毒;換言之,「無症狀感染者較不可能把病毒傳播給別人。」

2022-05-30

自然感染=打完疫苗?醫給答案 Omicron「2特點」太危險

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞20日在記者會中指出,確診解隔者,未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列,有如獲得無敵星星三個月,具有一定程度的免疫力。但他也強調,千萬別為此涉險染疫,因為有共病者恐容易出現中重症。有醫師也認為,假設一劑疫苗都沒打過的人,千萬不要想著用「自然感染」的方式,當作打疫苗。

2022-05-21

「辦公室裡最髒最危險的地方」排名曝光!醫:這位置比馬桶蓋髒400倍

每天一堆清潔工人,不都是會替我們上班族,打掃乾淨會議室,走廊,廁所,茶水間,廚房,休息空間....你知道嗎?你最容易忽略打掃,或是清潔人員也不會替你打掃,就是:你自己的辦公桌了!一項研究顯示,在辦公室內,有12個地點採集樣本,馬桶蓋上相對的細菌數量,是比較低的(每平方只有49隻細菌)。個人的辦公桌,其桌面是,比你們廚房桌子表面,髒了100倍!更是比馬桶蓋髒了400倍。

2022-05-20

黃軒/五大人類性格 這種最容易慘死

心理專家常描述五大性格:經驗開放型、盡責型、外向型、親和型、神經質型。有個國際型的研究追蹤了45年。從被研究者22歲開始追蹤到67歲,再看看這些人的一生成就,心理健康、創意力量、社交關係,政治傾向、家庭生活、小孩教育...從年輕到老,到完全退休後,再看看,這些五大性格,對這些人的影響。

2022-03-16

黃軒/美國疫情「連假後」再起 專家:開工自行快篩!

美國3月開始疫情大擴散。原本6月,似乎已經下降到平原,但遇到5月25日,陣亡將士紀念日,美國聯邦法定節日之一,大家開始放假,之後在6月浪潮開始上升當中,又遇到美國國慶日放假,7月底、8月初時候,又把浪潮推上,比前一波更高!好不容易,九月快下來平原,又遇上美國的勞動節,把疫情浪掀起來!

2022-02-07

黃軒/不禁內用「六大用餐要點」 「坐隔壁」風險最大!

記者問:「為何有些餐廳,會在鄰座放隔離板?」對吼!正常人都會覺得:「不是正對面的用餐的人,會比較危險嗎?」 日本的研究團隊,利用超級電腦,模擬餐廳的4人桌用餐時,感染風險最高的位置發現:「不是坐在感染者正對面,而是坐感染者的旁邊最危險!」

2022-01-27

Omicron入侵台灣!醫3點揭密「機場感染者為何都是這些人」

機場感染者大都是最底層工作人員,例如清潔人員、保全人員、機場搬運工人、手推車人員。由於Omicron歐洲疫情暴增80%、美國疫情暴增90%,可以知道,降落在機場的旅客都會有可能被感染,而機場「防疫人員,工作人員、清潔人員,就是變成高風險的族群」。

2022-01-10

黃軒/疫情又起歐洲淪陷 亞洲當心變種病毒!

歐洲新一波疫情,又來了,許多歐洲國家即使已有過半的疫苗覆蓋率,卻常刷新每日確診數記錄。WHO此態勢十分擔憂,並警告:歐洲若不採取緊急措施,到明年3月,歐洲恐再增50萬例死亡。儘管「疫苗和工具供應充足」,在過去的四個星期裡,整個歐洲病例激增55% 以上,這令各歐洲聯盟擔心,各國採取嚴厲措施。

2021-11-22

黃軒/城中城「奪命煙霧」 火災現場最主要死因

每當發生火警產生,人熾熱熊烈的火焰令人印象深刻,但是真正奪取寶貴生命的禍首,卻不是這些火焰,而是濃厚煙霧和火災產生在現場的毒氣,吸入呼吸道而身體受到了傷害。根據美國的災難統計,約有60%~ 80%的火場罹難者,死亡的原因便是吸入性煙霧和毒氣傷害所造成。

2021-10-15

黃軒/感染康復後 我還要接種疫苗嗎?

今天閱讀一篇很科學,很基礎的文章、很複雜的研究。發表於「 科學轉譯醫學」(Science Translational Medicine)國際期刊。我正在想如何把這麼困難的科學研究,解釋簡單和清楚呢?

2021-10-07

黃軒/人類輸在撤謊 ? 一埸危險的「防疫劇場」

早上起來,想要知道全球哪一個國家「滿二劑」完全接種疫苗的覆蓋範圍可以超過80%,因為全球現在是Delta 病毒侵犯,只有八成以上的人有接種疫苗才能保護群體免疫!很失望,在在這個地球表面上,「沒有一個國家是真實的接種疫苗滿二劑,且得超過80%」

2021-09-11

自戀是一種病!醫曝「5腦結構異常」:會導致一生毀滅性影響

自戀,是一種大腦病變!自戀型人格障礙的患者,被認為與強烈的羨慕情緒有關,患者可能強烈羨慕某些族群,並渴望成為對方,因而把自己偽裝成該族群並想像自己被以相同的方式羨慕。

2021-08-29

黃軒/為何Delta 病毒易有突破性感染?

越南研究人員的發現,最近發表在國際期刊Lancet 上:有接種疫苗後,又得到COVID19 百分突破性感染的人的鼻子內,病毒量是那些去年原始病毒株的251倍!

2021-08-27

「眼睛痠澀痛」是新冠症狀!重症醫揭4大因素:染疫者更常見

《COVID-19眼睛 : 痠痠、澀澀、痛痛 》A.根據2021年3月的一項研究,大約80%的COVID-19患者會出現輕微症狀。另外5%的COVID-19患者需要加護病房。COVID-19患者最典型的症狀是咳嗽、發燒和疲勞,但也可能出現,許多其他症狀,例如「眼睛的不舒服」。現在對 COVID-19症狀的了解更多了。研究人員已將眼睛一些症狀,例如乾眼症,與COVID-19感染聯繫起來。

2021-07-04

重症醫示警:大規模打疫苗「1關鍵點沒做到」 將進入下場戰役

《 這國家,開始準備好COVID19流感化了 》我常常想:如果真的大家都COVID19達到「群體免疫」了,但COVID19 還在社區流行,大家怎麼辦?現在全球,正在大規模打疫苗,如果COVID19仍沒被消滅,就會進入下一場「地方性的戰疫」。

2021-06-25

年輕人確診易猝死!重症醫「4原因破解」 嘆:病毒不會放過他們

編按:國內新冠肺炎疫情嚴峻,昨(29)日確診數未見下滑外,再新增21例死亡,創下單日新高,短短半個月來累積87死。從死亡的確診個案中,可發現從原本70、80歲的年長者,年齡逐漸下滑,昨日更有一名僅30多歲無慢性病史的男性,於21日出現咳嗽、嗅味覺異常,26日確診、27日到院前病逝

2021-05-30

重症醫揭「確診者猝死家中」原因!恐怖缺氧真相曝:有2症狀超危急

記者問我:「為何COVID-19 患者,容易猝死在家中?」這些早在去年就發生在國外了!國外媒體給它取個夢幻的名稱叫「快樂缺氧」(Happy Hypoxia)!這是我們重症患者會常出現,呼吸衰竭前的症狀之一。

2021-05-23

飄爛蘋果味=糖尿病!醫分析「這5種味道」超危險:很多人沒感覺

在臨床上,病人身上的味道,其實對我急重症專科醫師是非常重要的。我在肝硬化的病人身上聞到爛蘋果氣味,我在病人身上聞到魚腥味,一串葡萄的酸味,一陣陣的土壤味,這些對我在臨床上,非常重要的,因為決定了,我該用哪種藥物,來即時治療那些病危的患者,有些時候,搶救生命,只差那一味沒聞到,就落差很遠了⋯⋯。

2021-05-04

台灣800萬人上榜!醫揭「1個懶惰習慣」很要命 每天15分鐘多活3年

在台灣,犯下這種不良行為的人,至少有800萬人!這不良行為除了增加死亡率外,也會使心血管疾病、糖尿病、肥胖的風險加倍,並增加了大腸癌、高血壓、骨質疏鬆、憂鬱症、焦慮等風險。

2021-04-25

手搖飲「喝越多越早死」!哈佛研究曝可怕機率 女生一天2杯暴增63%

現代人手一杯含糖飲料,這使很多疾病控制的不是很好啊!我的社會進步了,我們的身體健康沒有因此進步。你看看癌症愈來愈多,疾病愈來愈複雜,大部分都是和個人生活飲食文化有關,你們會相信嗎?

2021-04-13

錢包髒到爆!研究揭「最會卡噁垢材質」 醫警告:千萬別丟背包裡

你天天都會用銭包,有沒有想過我們囗袋中、包包中的錢包有多髒?如果我告訴您,馬桶蓋實際上不是公共廁所中細菌最多的物品,您會怎麼想?英國進行的一項研究發現,與普通廁所相比,帶入公共場所的「女性錢包」,實際上受到了更多細菌的汙染。研究進一步發現,馬桶的把手,其沾黏的細菌比女性錢包的還少。

2021-04-11

帶手機進廁所?醫揭「90%沾糞屎細菌」一滑秒中鏢:只洗手也沒用

之前和人通電話,從話筒中傳來大便掉落馬桶聲音,記得我也常常和某些女生說話,但聽到沖水把手拉下的沖水聲音,害我都不好意思打電話了!美國做過調查,有75%的人上廁所使用手機,其實亞洲人也是有70%以上的人在上廁所使用手機。而你,是不是,其中一個呢?

2021-03-29

有脂肪肝「愛喝飲料」害的!3部曲恐變肝癌 醫嘆:年輕人不知危險

飲料沒有脂肪,怎麼會和「脂肪肝」有關呢?其實不是飲料中含有什麼脂肪,而是飲料中的果糖、蔗糖。這些糖,是增加體內脂肪的主要來源,但年輕人大多不知道危險。瑞士蘇黎世大學研究人員安排了94名受試者,叫他們每天3次、每次飲用200毫升不同種類糖分(果糖、蔗糖、葡萄糖)的飲料,在為期7週的時間內。

2021-03-16

旅遊泡泡「最安全採檢+隔離天數」曝光!醫:旅行禁令恐釀巨大傷害

COVID-19大流行,導致幾乎全球所有跨境旅行停止,經濟影響,也相對的是空前的。在封鎖期間,伴隨的是旅行禁令。據估計2月初從中國大陸到其他國家入境確診病例也減少了77%,而出境確診病例更減少了81.3%。在澳州硏究模型顯示,全面禁止旅行令自己國內確診病例減少了86%,嚴格遵守在邊界,不准入境的規定到處林立。

2021-03-10

免花錢長壽法!醫揭5研究證實「笑,能救你的命」:壽命多7年

美國韋恩州立大學(Wayne State University)研究1952年美國職業棒球大聯盟選手註冊入伍時拍的照片。他們挑選了230張選手們的照片,並根據他們的微笑程度,將他們分成三組:不笑組、微笑組(嘴角笑,基本不露齒)和大笑組。結果發現,在2009年6月1日以前去世的人中, 被歸為「不笑」組,其球員平均壽命為72.9歲,「微笑」組則為75歲,而「大笑」組則是79.9歲。

2021-02-28

吃助眠食物較好睡?研究揭「超驚人真相」 都只是安慰劑

人云亦云的科學知識。台灣逾三分之一民眾有入睡困擾;建議睡前來杯什麽,吃什麽?既安定神經又有助入睡,是最不傷身、有效的助眠方法。這是真的嗎?我自己去Google一下,哇,真的很多文章都在寫,助眠食物/飲料,可以助眠效果?

2021-01-31

比SARS更會傳染!家中5大族群「傳播力超強」 醫授3方法防範

愈來愈多人,被匡列居家隔離了,但是你們可知道,哪些族群在家裡面是高危險的傳播者呢?先說說,三大冠狀病毒,引起的家庭傳播。我們人類近年,被三大冠狀病毒攻擊,SARS病毒、MERS病毒和COVID19病毒。

2021-01-25

醫護戴口罩怎傳染?專家揭「6大感染重災區」:你的手指最危險

在隔離病房的醫護人員,其實每天都會和COVID19 群魔混在一起,環境非常險峻,科學家發現一般隔離病房和重症隔離病房,到處都有可能是汙染源,有些還汙染跑到了隔離病房之外呢!

2021-01-21

家裡最易猝死「恐怖3死角」!醫揭安全溫度:太冷讓人慢慢死亡

你的房間內太冷,猝死風險,也一直在…近日寒流、強烈冷氣團來,很多猝死,他們不是死在床上、就倒在浴室旁、房間內,只因為我們人人都知道衣物保暖,我們卻忘了,自己房間也是要保暖的…。為什麼都會猝死在床上,浴室旁、房間內?

2021-01-16

寒流害31人猝死!醫憂曝5大「隱藏版危險群」:看起來都很健康啊

台灣寒流來襲才24小時,全台灣,已有31人猝死。相當於每1個小時,都會有人猝死⋯⋯。我們在急診,在加護病房裡,尤其在冬季期間,常常有猝死病人送過來。如果是之前沒有任何病史、沒有三高、無肥胖,有些還沒有抽菸或喝酒,如果是在壯年時期(<60歲),家人通常會問:「怎麼會這樣?」「剛剛或昨晚明明還好好的?」「醫生,他健康得很,你有沒有判斷錯誤,他哪有可能會心肌梗塞?」

2020-12-31

253天零本土破功!醫憂未來半年「台灣處處是危機」:靠3點安定江山

台灣疫情,為什麽會破功?太相信,航空上有泡泡。依規定:1.飛航組員/貨機監貨人員:檢疫隔離「1~3天」,自主健康管理中心「4~14天」2.又依規定:空姐、客組員、機務人員檢疫隔離「1~5天」,自主健康管理中心「6~14天」。

2020-12-22

醫曝「不想壞壞」10大原因:重複聽一首歌,久了也會膩

為什麼結婚了,你和另一半的性生活頻率下降?男女之間相處久了,一切也性趣缺缺了,為什麼呢?真的有一對情侶,曾經直接在門診問我,我跟診護士小姐嚇到了,以為他們掛錯了?其實性生活,不管掛哪科,醫生都得告訴一般民眾「6多4少」。

2020-11-13

胸部癢爆…是內衣太髒!醫曝「3噁菌養好養滿」:沒臭酸隔天繼續穿

我在臨床,曾經遇過一位25歲的上班族來我的門診,說她的胸部刺痛,問她哪裡痛?右邊痛!右手舉起也痛,我聽診和檢查完了一切正常,正在百思不解,因為她的疼痛表情非常真實,我忽然靈機一動問「妳自己檢查胸部有任何紅腫,癢痛嗎?」她終於點頭,於是我檢查胸部,原來她右側乳房下緣出現紅腫小痘痘,明顯的鋼線壓痕的接觸性皮膚炎。

2020-10-02

急救數名「猝死年輕醫護」!他曝「致命性4原因」:都毫無徵兆

常常在看到很多年輕人猝死,家屬們的無助,悲慟不已。其實身為急重症醫護人員,我們也是看到年輕人救不回來,心中都會喊:「好年輕啊⋯⋯」心中無數的無奈。我急救過不只是一般年輕人的猝死,我也急救過年輕的護理師,年輕的醫生,我救不回來這些人,他們都是在家裡,在值班室猝死,甚至在開刀房猝死。

2020-09-17

堅持急救…老父七孔流血亡!5年後他「骨斷屎滿床」 醫嘆:我輸了

古人說「執子之手,與子偕老」,那是多麼幸福的終成眷屬的「老化」現象。但是父母可以一起變老,健康失能程度各自不同了,現場是殘酷的,看到失能一個老人,對另一個較嚴重失能的老人照顧,這不是愛情美麗的終結點,不是嗎?

2020-09-13

常被說「你看起來很累」!醫曝14種可能原因:自己感受不到

那天我的同仁問我:主任,你為什麼看起來那麼累?什麼?有嗎?我自己沒有感受到?正確!就是「沒有感受到,不代表我不累了」⋯⋯我今早就稍微整理,常見使人累累的一些因素了。

2020-09-09

影/混充口罩「防護率99%」大勝醫療級?醫揭真相:不能只看材質

台灣的新聞,一直播送「工業用口罩防護力比醫療口罩還強,99.9%的防護力」?天啊(問號)我好暈了!我好暈了!我好暈了!阿北我去網站看一下,哇!大家都用「防護力」,來宣傳自己口罩都有95%,99%、100%的防護力,這真的會誤導一般民眾。主要是防護的對象是誰?「飛沫」、「血水」、「病毒」或「灰塵」或「PM2.5」...這些對象不同了,你的防護力,就值得考慮了。

2020-09-04

迴光返照=生命最後一搏!醫淚曝「極大反差」:又要看家屬一次次失去摯愛

凌晨4點,我在加護病房超強的空調中值班,突然被護理人員喚醒,她說病床上68歲的陳伯伯,忽然清醒且情緒激動,已經請他女兒進來陪伴,但老先生依舊躁動不安、不想睡覺。

2020-08-10

「媽對不起,我不知急救後會讓妳七孔流血…」醫嘆:有這種家人,生不如死的開始

人生最悲慘,不是破產或被老闆開除,而是生不如死。更慘的是,重病纏身躺在床上任人決定你好不好死,眼睜睜看著親人決定了自以為對你最好的選擇。更頭疼的是,這些親人在此之前都未受過生死教育的訓練,就驚慌失措地得在短時間內做出重大決定。

2020-08-05

比馬桶還髒!洗衣機「藏2糞便細菌」水中狂攪 醫揭沾染路徑:肉眼看不到

大家常常用洗衣機洗衣物、但很少人會去「洗」洗衣機的。研究發現「不到20%的人,會每月至少一次,清洗家裡的洗衣機」。我特别撰文告知你洗衣機中潛伏的細菌,期待您將清潔家裡的洗衣機:1.如果你知道,洗衣機中藏有細菌,實際上比廁所馬桶細菌更多2.如果你知道,你常常是在洗衣機水中和糞便細菌一起洗自己衣物,How do you feel呢?

2020-08-01

一流汗狐臭炸裂!腋下7個冷知識「男女味道不同」 醫驚曝:根本細菌天堂

天氣熱到不行,大家都可以聞到彼此身上濃縮的怪味道,尤其是在電梯內、公車內、捷運內,人們身體的氣味自然的發出,大家戴著口罩,假裝不知道,但是也有些人的體香洋溢吸引了你。這些都和你的腋下,真的很有關係,今天記錄一下吧!

2020-07-22

比馬桶座髒362倍!健身房「爆菌3大器材」驚曝光…醫警告:飲水機也別用

再未到健身房,先要了解,你健身房內的病菌數量,這樣你就知道為什麼,我要你「保持個人衞生清潔」和「建立良好的防護」,是有多麼重要的。

2020-05-06

疫情爆發…家暴通報數狂飆!醫揭「出現這4症狀」=染上新冠壓力症候群

由於疫情,全球都在推行「留在家裡,stay home 」,因為「家」,是疫情最安全的避風港。但人類,是很奇怪的動物。大家天天在家,「家」,卻不一定是抗疫的快樂天堂。COVID19肆虐全球,各國專家陸續提出警告:「由於民眾因疫期無法外出或工作,將使家庭暴力發生的風險增加」。這些家暴數據,也真的隨著疫情爆發,而一直增加,全球皆如此。

2020-04-23

衣服噴滿病毒!醫驚揭「洗衣精不殺菌」 激推6神招全滅光…千萬別挑陰天洗

飛沫傳染,是COVID-19主要的傳播模式。你咳嗽噴到的手肘衣服,就千萬不要再用自己手指頭去摸,這又可能會形成上面說的「接觸感染」機會。回家時,這件衣服或外套,一定要去洗,不要放入你的衣櫃了。你在外工作的衣物,包括了㚈套,都很容易沒察覺在你坐下來的辦公室,在電梯內,在捷運車廂,或人擠人過程中,沾到了病毒或任何微生物,這在擁擠的城市是很常見的現象,不要太驚訝。

2020-04-19

新冠病毒在衣服上…存活天數曝光!醫透露「最易中鏢部位」:病菌超級多

衣物,是人類的生活用品。衣物予我們保護效果,從來沒有人去思考衣物是否會滯留許多病菌:病毒,細菌、霉菌等等,這些會滯留在我們的衣物上,我們都要小心啊⋯⋯

2020-04-17

3運動安全距離曝光!醫揭「病毒狂噴」最危險位置…無奈:戴口罩濕透也沒用

如果在COVID19正流行下,你仍然很喜歡和同好到戶外運動走路,跑步、騎單車,做健康運動,你可能要了解,這些運動上,其實仍然是要有安全距離(Safety Distance)了:現在COVID19流行的疫情,我常常被問到運動進行中,是否也是保持社交距離1~2公尺呢?

2020-04-13

美返台同班機已9人染疫!醫曝座位風險…「病毒炸裂區」有64次近距離接觸

2003年嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒(SARS)爆發時,一位從香港搭飛機到北京的旅客,就感染了兩排座位距離以外的人,遠超出世界衛生組織的定義。如果依當時世界衛生組織的準則:1.「感染暴露」定義為:在距感染者約180公分範圍內停留超過10分鐘或以上。2.與感染者接觸的定義是:必須坐在兩排之內。

2020-04-08

病菌多到爆!醫揭「賣場雷區Top4」髒到不行…憂:包裝好的食物最驚人

由於covid19的流行,各國的人民,都會到大賣場,排隊凖備入內大採購,我常常看了心驚膽跳的。為什麼呢?因為大家來大賣場 ,也會順便把超級細菌(superbugs),帶回家去了⋯⋯

2020-03-26

疫情爆發…民瘋狂囤糧!醫分析「5大心理效應」:跟別人一樣,心情才安穩

在疫情大規模爆發,全球在封國,各地出現了大量購買而囤積起來的商品的民眾。甚至商品的有效期已經過了,你買了,你也沒來得及用上它們,聽說有的人囤貨,都囤到了能直接開店了的地步?其實,這種狂買囤貨的行為是不是一種「病」?在這囤貨行為背後,到底是什麼心理效應在作祟呢?我簡單只有整理5種心理效應:

2020-03-21