▲ 放棄客觀平衡典範的編輯台還能不能堅持不被政治偏見說淹沒?(圖/123RF)

● 丁學文/金庫資本管理合夥人兼總經理

現在這個世界,全球化一去不回、供應鏈支離破碎,連帶著,保護主義的興起讓極端主義橫行無阻、民主體制備受質疑,更重要的是,曾經的那個社會的公器──媒體,在經濟發展的背景下、在科技變遷的馴化中,再次在2024年這個大選年面臨了媒體時代的新挑戰。

這是媒體產業的一個機會,美國政治裂痕的弭平需要一個美國媒體的更新。今天的許多美國主流媒體漸次受到了非自由偏見的影響。眾所周知,報業萌芽之初本來就是一種政治鼓吹工具,反映的是經營者的理念主張,有些報紙更是直接與政黨結盟,或接受政治人物的金援。直到大眾媒體出現,為了吸引廣告主,不得不為了擴大閱讀群開始強調客觀中立,媒體老闆的原有立場,則慢慢移往社論或評論的版面,甚至演變出新聞、言論兩權分立的組織規範。

但隨著數位化的介入,流量至上打亂了一切,社群媒體更是進一步開始讓偏見擴散。皮尤研究中心曾有一項實驗,政治高度關心者,能成功分辨網路「新聞」與「意見」的比例,只有36%;政治低度關心者比例更低至17%。新聞媒體是不是正在倒回「黨派報紙」時代,並化為一個巨大的資訊泡泡?放棄客觀平衡典範的編輯台還能不能堅持不被政治偏見說淹沒?網紅鼓譟是一種權力制衡還是鄉民正義?所有答案都將在2024大選年碰撞產生。

媒體真的是亂源? 新聞報導跟不上世界變化

▲ 最新一期全球版本的《經濟學人》封面故事內容聚焦媒體傳播與民主政治的發展。(圖/翻攝自《經濟學人》封面)

這一期全球版本的《經濟學人》封面故事內容聚焦媒體傳播與民主政治的發展。在封面設計上,編輯群把包括了川普嘴巴、拜登眼睛等在內的七禎美國大選候選人的碎片化照片堆疊在一起。上面兩排黑色字體,大字寫的是「THE MEDIA AND THE MESSAGE 媒體與資訊。」小字則是 「Journalism and the 2024 presidential election 媒體產業和2024年總統大選。」

這是一個難得的世紀大議題,文章在緒論第一篇、美國板塊第一篇、第二篇、第三篇以及1843 magazine專欄。文章直接丟出了一個問題:媒體真的是亂源嗎?《經濟學人》針對60 萬份廣播和書面新聞作了深入的數據分析,甚至評估了川普對傳統媒體的進一步打擊。整個封面故事議題的核心議論是Lexington專欄作家、《紐約時報》前社論總主筆James Bennet三年前那篇引起軒然大波的刊載文章,《經濟學人》在這期的1843 magazine專欄刊載了James Bennet長達17,000字的真相還原文章,文章直指《紐約時報》早已墮落,也提示了為什麼那麼多人對美國失去信心?Bennet認為真實情況是主流媒體也對美國人民失去了信心。另外,文章也廣泛的討論了其他美國主流媒體的小眾讀者討好傾向。

▲ 《經濟學人》一篇文章直指《紐約時報》早已墮落,並揭示了許多人對美國失去信心的原因。(圖/翻攝自臉書/Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處)

文章一開始就語帶諷刺的自言自語:記者不需要再花時間撰寫新聞報導,因為新聞報導已經跟不上這個世界的變化腳步。但這個禮拜《經濟學人》決定破例,因為《經濟學人》發現訊息的發現和傳播對政治發展仍然至關重要。不要忘記麥迪遜(James Madison,美國第四任總統,憲法之父)在1822年寫的話:「什麼是一個受歡迎的政府?」「如果沒有公開的信息,或者沒有獲取這些信息的手段,那麼政府將不過是一場鬧劇或悲劇的序幕; 也或者兩者兼而有之。」傑佛遜(Thomas Jefferson,美國第三任總統,《獨立宣言》起草者)也說過:「如果必須在沒有媒體監督的政府和沒有政府的媒體報導之間做出選擇,他說他會選擇媒體的存在。」

正如最近,美國幾所常春藤大學因反猶太主義而引發的騷亂表明,創造一種人們可以建設性地爭論、提出不同意見,最後達成妥協的政治文化不可能自發形成。只有媒體領域、商業模式、科技和文化結合在一起,才能共同創造這些條件,當然,它們也可以往一個相反的方向拉動。《經濟學人》對超過 60 萬篇書面和電視新聞分析之後發現,美國主流媒體的語言已經偏離政治核心,轉向民主黨偏好的術語和話題。 這當然已經會降低媒體在保守派的可信度。

▲ 訊息的發現和傳播對政治發展仍然至關重要。(圖/免費圖庫pixabay)

►►►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

人工智慧顛覆媒體 建立溫和政府越來越難

現在,美國正準備迎接明年的選舉,值得我們進一步思考是什麼加深了這種裂痕?或許有人會說,媒體行業在歷史上一次又一次的遭受了衝擊,但總能以某種方式倖存下來。 但,最令人擔憂的是,今天的困境比以往任何時候都嚴重。

其中之一就是科技顛覆。從印刷到行動網絡,新媒體更容易顛覆權威。如果你住在一個獨裁的國家,這是好消息。然而在美國,科技卻帶來了麻煩。如果川普無法透過Twitter的140個字符直接向數千萬的美國人講話,很難想像他可以成為2016年的共和黨提名人。人工智慧AI將再次顛覆媒體,它可能會為那些想要操縱陰謀的人提供更好的虛構技能。但對於任何想知道真相的人來說,人工智慧也可以幫忙過濾掉一些無意義的內容。

顛覆當然會帶來碎片化。美國媒體已經經歷了小眾傳播和廣播時代。在麥迪遜和傑斐遜時代,單線傳播是常態:小發行量的黨派期刊與一小群精英的不同派系對話。後來,電報和報刊的傳播創造了大眾傳播媒體。小眾傳播的黨派論戰不再有人關心,接著廣告商希望覆蓋盡可能多的人,而稀缺的頻譜限制了廣播電台和電視台的數量,從而催生了媒體監管。這一切都有利於客觀理性:記者開始努力把自己的觀點放在一邊,堅持事實。

▲ 智慧型手機造就了另一個碎片化。(圖/取自pixabay)

然而如今,智慧型手機造就了另一個碎片化,美國媒體又回到了小眾傳播時代。由於廣告收入大多流向了Google和 Meta,這創造了新的商業模式。訂閱式服務強調量身定做,但這會讓媒體內容建立在迎合人們偏見的基礎上。最近的Tucker Carlson被FOX福斯新聞解僱,已經凸顯了部分媒體人的不以為然。

除此之外,《經濟學人》這個禮拜的附刊(1843 magazine)還包含了James Bennet的文字,他是《經濟學人》Lexington專欄的作者,曾任《紐約時報》總主筆,因發表了共和黨參議員的一篇文章而被解僱。他認為,《紐約時報》越來越偏向左派偏見,與右翼媒體不同,主流媒體並不常兜售謊言或陰謀論,但他們的偏見削弱了他們澄清事實的能力。他們曾經像其他西方民主國家最好的公共媒體一樣,建立共同事實並設定辯論界線;但今天,這樣的堅持已經蕩然無存。

為什麼這些都很重要? 儘管越來越多美國人不看報也不看電視,但菁英在民主國家中仍然舉足輕重。當不同的政治陣營生活在一個平衡宇宙時,它們只會更激烈的互相妖魔化。如果你被告知拜登被一群社會主義者挾持,那麼投票給川普就理所當然了。如果川普的支持者就是一批反民主的種族主義者,那你幹嘛還要費力去爭取他們? 最後的結果就是,想建立一個溫和政府所需的妥協根本越來越難。而這樣的對峙只會催生出做錯決策的政府。

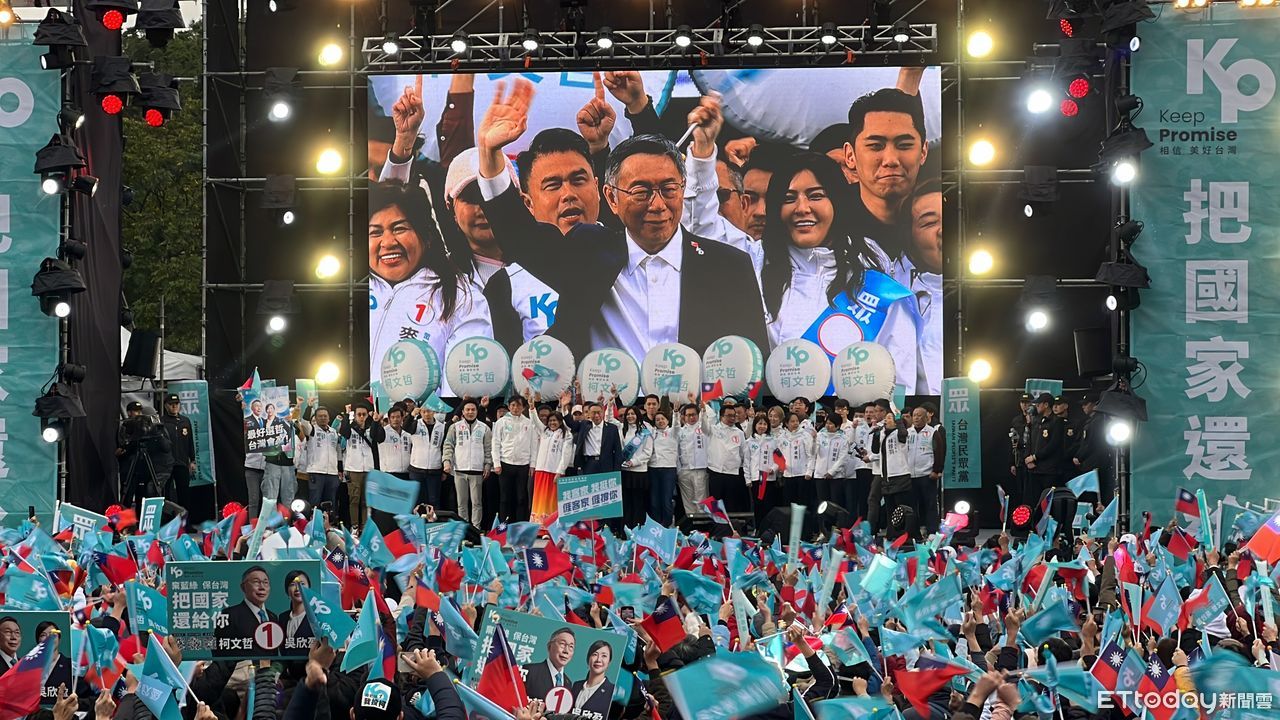

▲ 當不同的政治陣營生活在一個平衡宇宙時,它們只會更激烈的互相妖魔化。(圖/達志影像/美聯社)

這不僅是政治和新聞媒體的一個問題,也是對核心自由主義思想的威脅:任何論點都需要一個強有力的檢驗,好的見解需要在不尋常的地方發現,遇到相反觀點和令人不安的事實其實不是壞事。這些想法應該受到編輯室的挑戰。舊式自由主義者必須想方設法適應人工智慧驅動的新一種商業模式,正確的模式應該是,那些願意告訴人們真相的媒體人應該獲得最大的獎勵。

美國從共和國早期的小眾媒體和有限的特許經營權發展到現在的廣播媒體和公民普選權。現在,這麼一個同時擁有小眾媒體和公民普選權的時代,是媒體產業面臨的第一次。作為一家為宣揚古典自由主義而創辦的媒體,《經濟學人》希望兩者能幸運的共存。 明年的選舉年將是一場最大的考驗。

社會公器蕩然無存 你被媒體牽著走時又做了什麼?

我記得,政治兩個字第一次灌進我腦裡的定義就是:管理眾人的事。那個時候的我,天真的以為政治應該推崇的就是理性對民主的重要性,因為理性可以帶來社會整體的思辯、反省、對話與包容。今天,我知道了,這根本就太過理想化。今天的社會公器已經不見,媒體餵給我們的已經不是理性,而是一包包包裝精美卻有毒的糖衣。

▲ 除了選舉相關議題,你還記得起來幾個台灣社會上最重要的議題?(圖/記者袁茵攝)

閉上眼睛想想,你記得起來幾個台灣這個社會上最重要的議題?為什麼除了選舉,其他的你都想不起來?再想想,為什麼選舉的相關議題那麼多?因為當你放鬆自己,沒有意識的滑動著手機屏幕上的FB、抖音或YT時,所謂的資訊流就可以不知不覺的灌入了你的感知,形成了你的思想。當你想靠媒體來一窺社會上的大小事件時,卻在最短時間內被人一口氣引導了你的思想行為。

那麼是誰在引導我們或是告訴我們什麼重要什麼不重要呢?其實就是媒體及媒體背後的廣告主。傳播學界和政治學界反覆檢視並確認媒體具有「議題設定」(Agenda-Setting)的影響力,科技的進步加上社交媒體讓這個影響力可以更加肆無忌憚的進入我們的生活,換句話說,注意力不但可以轉換為實質的消費力,還可以改變你的選票方向,而媒體在這個過程中就成了一個掌握權力的資源分配者。

為什麼越來越多人討厭政治討論名嘴?你會說你對那些淺碟式的、誇張式的報導非常反感。但如果越來越多人停留在這個「政治很亂,不想碰」的認知之中,就會拱手把議題發動的權力拋給媒體和政治行為者來操作,我們都忘了,選舉應該要談的是遠見,是誰比較能解決問題;媒體商業化、賺錢最重要,確實讓期待媒體世界返璞歸真不切實際,但重要的是當我們感覺到自己被那股社群、政黨與媒體牽著鼻子走時,我們又做了什麼?我們有沒有試著去駕馭感性並展現自己的理性?如果沒有,你就沒有資格怨天尤人了,因為你活該。

▲ 當我們感覺到自己被那股社群、政黨與媒體牽著鼻子走時,我們又做了什麼?(圖/中天新聞台提供)

● 本文獲授權,轉載自《經濟日報》。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net或點此投稿,本網保有文字刪修權。

我們想讓你知道…當我們感覺到自己被那股社群、政黨與媒體牽著鼻子走時,我們又做了什麼?我們有沒有試著去駕馭感性並展現自己的理性?如果沒,就沒資格怨天尤人,因為你活該。