▲氣候變遷署長蔡玲儀說明碳費徵收相關子法。(圖/記者楊惠琪攝)

● Ichiro/公共政策研究員

近年,台灣徵收碳費的消息不脛而走,不少企業的心中開始湧起「碳焦慮」,尤其對目前國內外複雜的碳定價制度,仍茫然擔憂。

而在今年新任總統就職前,環境部公告《氣候變遷因應法》中有關碳費的三項子法,卻因諸多企業私下與行政院、經濟部等進行拜會遊說,最終在讓步妥協的結果下,大方給予高碳洩漏風險產業(註:所謂碳洩漏,即是因碳費實施,導致產業外移至碳管制較為寬鬆之國家,反而增加全球排碳量。高碳洩漏風險,即是環境部評估,易因碳費成本外移他國的產業類型),如水泥業、鋼鐵業、石化業等碳費2折折扣;以及非高碳洩漏風險產業2.5萬噸的免徵額度;並放大國內碳權至1.2倍(註:法規用語為「減量額度」,指非碳費徵收對象,可透過特定碳排減量措施,取得法定減量額度,以此與其他事業約定買賣,或於碳交易市場依市價自由出售);提出自主減量計畫,尚未執行,便可再享優惠費率等,引發「污染者付費」淪為「污染者優惠」的輿論與質疑。

然而,也有論者認為,若莽撞訂定過高的碳費,且不提供配套優惠,將大幅增加廠商營業負荷,導致台灣經濟發展的競爭力嚴重下降。更有論者將矛頭指環保團體,認定不停訴諸「污染者付費」的環團,是仇視高碳排企業,實質減碳才是目的,而不是要求企業付出過苛的碳成本。

▲ 有論者認定不停訴諸「污染者付費」的環團,是仇視高碳排企業。(示意圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

針對上述優惠下殺碳定價制度,以及批判對象完全錯誤的社論者,筆者提供以下三個觀點和建言,盼20世紀傳統的經濟發展過程中,長期失衡的環境保護、不負責任的成本轉嫁,未來將能透過合理的碳費制度,讓台灣從予取予求的經濟巨嬰,逐步邁向綠色轉型,成為獨立負責、順應潮流、尊重環境永續為產業根本的經濟巨人。

53國碳有價!「污染者付費」兼顧經濟成長已是全球共識

工業革命後近不到二百年的世界,氣候系統瀕臨無法逆轉的危險處境,因此早在1992年,聯合國便已發表《里約環境與發展宣言》(Declaration of Rio on Environment and Development),除了提出「共同且有差別的責任」的原則外,更提出「污染者付費」的基本要義:

「國家當局應努力促進環境成本內部化和經濟手段的使用,同時考慮到原則上污染者應承擔污染成本,適當考慮公共利益,不扭曲國際貿易和投資。」

▲ 世界各國多以污染者付費原則,作為環境治理的方針之一。(圖/達志影像/美聯社)

污染者付費的起源,或可追溯至以英國經濟學家皮古命名的皮古稅(Pigouvian tax),目的就在於將工業部門的外部成本,透過課稅等經濟手段,內部化給經營者自行吸收,避免社會福祉的侵損和市場失靈。而世界各國也多以污染者付費原則,作為環境治理的方針之一,例如今年美國環保署,針對全氟和多氟烷基物質(PFAS)等有毒化學品污染立法,並指出:「……將這些化學物質列為危害物質,環保署能夠處理更多受污染的地點,加速清理工作,並確保污染者支付費用。」

除了經濟學界和國外,在台灣,空氣汙染防制費也早已於1995年開徵,當時開徵項目,雖僅限於硫氧化物(Sox)之燃料使用量及含硫量,如今已因國人更加重視環境保護與健康風險,環境部為了「反映污染所造成之社會成本」,現已針對不同污染物質、實際排放量,啟動累進費率。

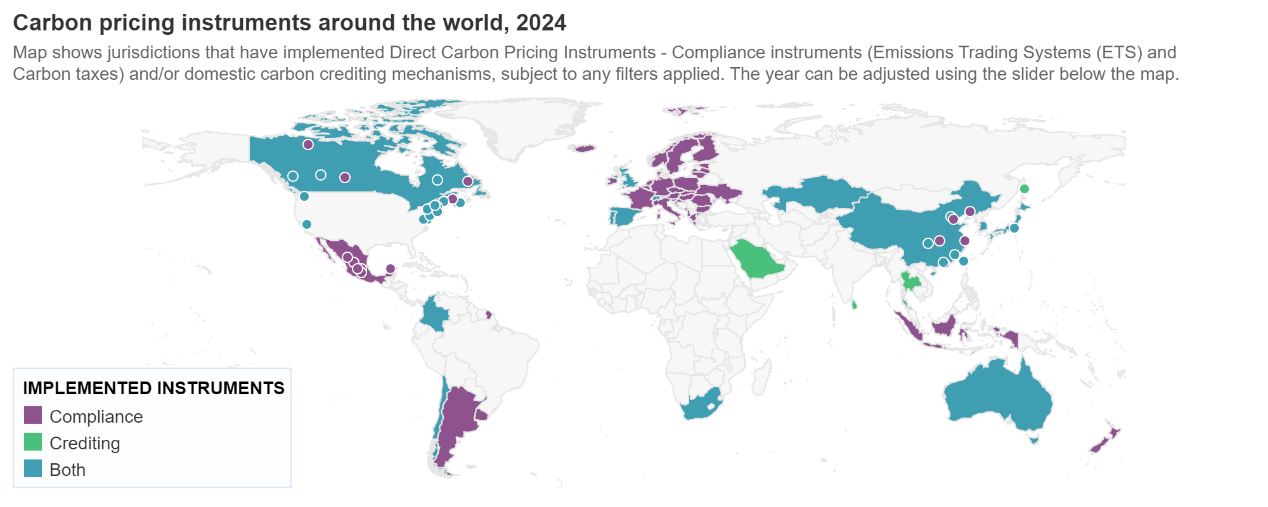

因此,徵收碳費或碳稅這類「碳定價」(carbon price)制度,亦不例外,截至目前為止,包含鄰近的中國大陸、日本、南韓、新加坡、印尼、澳洲等國,全世界已經有53個國家實施碳訂價制度,若包含地方或次國家規模,則有75個碳定價機制。隨著抗暖減碳的國際趨勢,拋棄傳統不負責任的經濟思維,兼顧經濟成長和環境永續的「綠色成長」,早已是世界共識。

▲ 截至目前為止,包含鄰近的中國大陸、日本、南韓、新加坡、印尼、澳洲等國,全世界已經有53個國家實施碳訂價制度。(圖/取自網路)

►►►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

碳費打折合理?務實合理的制度 不能只有蘿蔔沒有棍子

環境部委託英國倫敦政經學院(LSE)的碳費研究報告,在今年3月就針對優惠費率提出鏗鏘有力的建言:「優惠費率可能導致任何日落條款到期時反對其終止,進而導致潛在的市場扭曲。這可能讓政府碳費承諾的可信度造成不利影響,削弱其氣候政策的整體可信度。」

簡言之,LSE認為,優惠費率僅是「暫時性」的,應透過日落條款,避免未來利害關係人的干預,若僅僅為了提高企業接受度,便過度仰賴優惠折扣,未來政府若要取消優惠,將可能面臨企業的反動,這就像超商買一送一的經常性促銷活動,一旦某天突然撤下活動,顧客往往會拒絕買單。

LSE緊接著考量產業競爭力、社會接受度和減碳效益等,提出總體建議,簡譯如下:

1. 制度保持簡單:減碳易懂的碳費制度,配套措施越少、越簡單越好,有益於促進政策工具的可信度。

2. 政策保持嚴格:如果使用碳抵換(碳權)等機制,需嚴格品質控管,且使用國內減量額度;優惠費率雖然可以提高接受度,但必須避免弱化減碳的誘因,並防止企業針對優惠利率進行遊說。

▲ 政府應避免弱化減碳的誘因,並防止企業針對優惠利率進行遊說。(圖/記者屠惠剛攝)

3. 取得平衡是基本:為了管理反對者而採取的措施,不要過於慷慨。例如,對優惠利率施加嚴格的條件等。並須確保碳費收入被用於能源效率或低排放技術的投資,且不應將所有收入都返還給產業。

4. 考慮國際衍生影響:採用優惠費率和碳抵換僅是政治上的權宜之計,但這些配套措施將使台灣與其他國家的碳價格出現差異,且這種差距將從2026年開始產生明顯的後果,可能對台灣工業產生巨大影響。

根據上述分析,我們不難發現,碳定價制度設計,絕對不能過度仰賴「碳洩漏風險係數」、「優惠費率」、「碳權放大」等僅僅給予企業「蘿蔔」的制度,而必須同等給予「棍子」,如設定明確的落日條款、進行清楚透明的民主審議並簡化碳費計算公式,以及銜接2026年CBAM開徵時,足夠反映成本的碳定價機制。尤其,面對國外高昂的碳關稅時,台灣碳價若過低,反而形成「錢繳國外,碳留國內」雙輸的經濟局面。

▲ 碳定價制度設計,絕對不能僅給予企業「蘿蔔」的制度,而必須同等給予「棍子」。(示意圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

實質減碳不到20% 企業別再卸責遊說! 經濟發展的責任不能去脈絡化

如果碳費過於低廉,企業在權衡碳費成本和減碳成本後,相當有可能寧可繳錢、購買碳權交差,將碳費視為「贖罪券」,而不願投資在企業產線上的節能,以及其他可能的減碳作為。

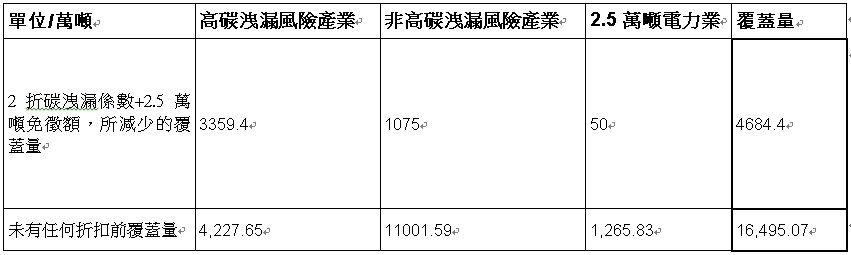

而據估計,碳費七折八扣下來,縱使企業提出自主減量計畫,依照目前的碳費子法,寬鬆設定的減量目標,到2030年的實際減碳量恐不及20%,距離台灣國家自訂貢獻24%,和國際40%的目標,可說仍是天差地遠。而原先尚未折扣前,覆蓋碳排量約1.64億噸,約為台灣2022年碳排放總量的55%,而打了2折、扣除2.5萬噸後,覆蓋量僅約15%。如此一來,實質減碳效益不僅低落,連作為反映成本的碳費,也無法有效扮演施予壓力的財政工具。

▲ 碳費折扣前後,碳排放覆蓋量對照表。(圖/作者Ichiro製表)

實質減汙減碳,比卸責遊說更重要!尤其,台灣經濟發展不應該去脈絡化,因為企業的污染,絕對不是今年、去年或前年才開始,而是自1960年代出口導向時期,國民黨政府就透由美援和國家資本,大舉延續日治時期的重工業和石化工業等。數十年後的今日,台灣仍有高額的化石燃料補貼,如藉由預算編列、提供賦稅減免等方式,來降低化石燃料的生產與使用成本。

換言之,企業的污染和碳排放,至少在台灣近50年來,始終無止盡的轉嫁給公民社會,甚至以稅收和預算的方式,以人民的納稅錢,在暗處分配給企業作為發展的利基。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯就指出,國際貨幣基金(IMF)分析2020年時,台灣補貼金額約為26億美元,相當於GDP的0.4%,若加計入氣候變遷、空氣污染、車輛使用的外部成本時,則台灣的總化石燃料補貼金額高達461億美元,相當於GDP的6.8%。

因此,「企業好好賺錢,創造就業機會,嚴格的碳費,只是在阻撓經濟發展」的說詞,其實是完全去脈絡的真空語言,不僅將台灣本土的經濟發展史,國家用全體人民的稅金傾力補貼高碳排企業的事實,拋諸腦後,更遑論台灣電費、水費十分便宜,與其恐嚇人民,台灣企業會碳洩漏到其他國家,不如說其他國家會碳洩漏到台灣。

▲ 台灣的總化石燃料補貼金額高達461億美元,相當於GDP的6.8%。(圖/視覺中國CFP)

企業提出意見應民主討論 勿吃自由經濟自助餐

倘若反對者只搬出自由市場經濟,這類抽象、高空、經不起檢驗的數據和理論,最後再透過遊說運用政治權力,試圖壓制和扭曲公民社會的建言,筆者認為,近期國會改革殷鑑不遠,若有人試圖省略民主社會的討論過程,或以無法檢驗的資訊和造謠式的攻擊,恐怕只是在製造仇恨,引發未來更大的社會衝突和反彈。

另一方面,更為矛盾的是,許多企業站在捍衛自由經濟的立場,認為政府不應該過度干預,阻撓經濟自然發展,卻往往又私下遊說政府,希望能夠鬆綁水、電、土地使用乃至減碳義務的法令,進一步要求政府補貼企業,一下主張要越開放越自由越好,一下卻又希望政府扮演大家長,讓越多利越好,實令人啼笑皆非。

筆者認為,企業應停止遊說,實際搬出數據和國內外現況,透過每一場政府召開的公聽會或審議會,進行實質討論。負起自身的污染者付費責任,方能從政府補貼嗷嗷待哺的巨嬰心態,在環境永續的浪潮下,轉型為獨立自主、內部化環境成本的巨人。

▲ 企業應停止遊說,負起自身的污染者付費責任,方能從政府補貼嗷嗷待哺的巨嬰心態,在環境永續的浪潮下,轉型為獨立自主、內部化環境成本的巨人。(圖/環境部提供)

● 以上言論不代表本網立場,歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net,本網保有文字刪修權。

我們想讓你知道…企業應停止遊說,負起自身的污染者付費責任,方能從政府補貼嗷嗷待哺的巨嬰心態,在環境永續的浪潮下,轉型為獨立自主、內部化環境成本的巨人。