文/郭琛

1980年自大學畢業,因為考上的兵科是預官炮科第二期,所以是十月中才入伍,讓我有多出三個月在清大圖書館的程式工作做收尾的動作。我的兵運不太好,至少不像我想像或期望,整個當兵過程如老子所說:「福兮禍所依,禍兮福所伏」。

考上大學後,在成功嶺的大專集訓時,被編入魔鬼連,吃了些苦。而預官基礎教育的六週,則是吃足了苦頭,練好了身子。

受訓期間,我們學員的身份是軍中最低的,連路上小兵都得敬禮,喊長官好。受訓當中,若班長們在找尋磨練目標時,就應該頭腦清醒點。令我十分不解的是,學員都已經是大學畢業的,眼睛至少睜亮點。因為軍中是連坐法,連上有了幾位天兵,白天各種訓練就成了各種磨練,不是同班就是同排、甚而全連集體被罰。除白天上課的各種訓練、磨練,連長為了誓得榮譽旗,幾乎每晚晚點名前,就是練習踢正步,各種花樣,硬是贏了二次師部的榮譽旗。

在三個月預官基礎訓裡,唯一值得一提的是,結訓時我得到連級第一名,並代表連上參加師級的各項戰技比賽。說真的,被連上長官選上的,可能與當時成功嶺師長大力推行國防部頒發的十條「教戰手則」有關。師長在巡營區受訓時,經常抽點學員背誦「教戰手則」。而已經風聞許多連長都因連上太多學員不會背誦「教戰手則」被記申戒、記過,我的其他操演中規中矩只是儘我全力,而術科筆試與背「教戰手則」似乎還不錯。我第二次得的第一名竟是在成功嶺得到的。

基礎訓結訓後,就立刻轉到台南炮校接受六週的炮兵訓。不管學科或術科都滿有趣的,大學同學大多上了專門兵科,而我在炮科反而容易突出,且較成功嶺的訓練輕鬆多了,只是離家更遠了,每次回家的交通時間占了許多。

炮科訓練後將抽籤分發下部隊,除了怕會抽到外島,我亦非常擔心抽到「反攻救國軍」的單位。由高中物理老師知道其加訓內容包含跳傘訓、蛙人訓、爆破訓、等等。受訓的方式亦是匪夷所聞,像在埋身糞坑裡面閉氣二分鐘;一班彼此對打五分鐘;直接出外海學游泳或漂浮。而結訓前的魔鬼訓:跳傘到深山裡,只帶地圖、指南針與尖刀、火柴,須在三天內到指定報到處。若未及時報告,或因無食物偷竊被捕,均須重訓。結訓後更有被派到大陸摸哨,回來有的必須帶回電影票根或耳朵證明,有的就生死未明,是唯一仍在作戰的單位,不是一般的受訓或服役而已。

結果數百位炮科預官,我抽到被大家恭喜的上上籤—飛彈部隊(名額約20來位)。我想到一位大學同學是一梯的通訊官抽到雷達站,他說是上山四天(値勤),下山三天(休假),我想飛彈應該也不差吧。

到飛彈指揮部報告,被編入力士連(在當時亦是落伍的勝利女神力士型飛彈,屬中、高空飛彈),跟所有力士連預官集中在第二連受飛彈加訓一個月(加訓共三個月)。報到後,才知道由於整個飛彈師正在擴編,新成立665營機動鷹式連於東部。雖基地仍在蓋的當中,而士兵已全招募齊全並分配到各連代訓。結果是第二連士兵已經是二張床擠三個人了,棉被枕頭全部分配光了,我們晚到軍官是有床位,但沒有棉被枕頭。

照理說受訓期間沒有假期,但我們預官討論後,推我為代表,理由是我口齒清晰,說話有說服力。實際是他們不敢面對連長,因為第二連長看起來像人家欠他幾百萬不還,看人都是瞪著眼睛,非常有殺氣。

星期五晚上,當我向他報告我們預官的請求時,他面露吃驚,但似乎我們的理由充分。因為山中晚上寒冷,病了對戰力亦不是好事,且我們自己回家拿家中棉被枕頭,僅是利用週末時間並不影響受訓進度。他停了幾分鐘,最後同意,當時我不知他已經想出方法來懲罰我這種舉動。

▼電視劇新兵日記勾起許多人對當兵的回憶。(圖/翻攝自YouTube)

週日晚點名前,我同其他預官均依規定在營區等待,晚點名完畢後,本當就解散休息睡覺,然而他忽然大喊:「郭少尉出列」。我依標準動作出列,到他面前。他說你們預官本週都學了「三分鐘戰備」的程序,這是做為軍官的最基本能力,你開始上線。

「三分鐘戰備」是值班軍官必須依操作手冊規定,全程用英文(因飛彈全是美軍裝備)下令給各單位的士兵(力士連分為發射排與射控排)與軍官,逐一要求各器材就備戰狀況,完成後,就可向「天網」(在國防部)等候發射飛彈命令。全程必須在三分鐘之內完成全部完整的程序,原因是老共的噴射機起飛出大陸到兩岸的中線是三分半。所以依規定是在三分鐘之內,雷達必須將該機群的中心點鎖定,飛彈須完成待飛狀態。

連長說的沒錯,軍官必須通過此測驗,但是應在三個月結訓後,不是在受訓三天後。但他沒想到我是電機系出身,尤其電子與計算機已經相當好,雷達與控制儀器的原理與專有名詞對我不是問題,英文亦不是問題,而且我一向非常認真學習。所以雖然初次實際演練,且與其他單位(天網長官、各操作手)不熟,在三分鐘多了一點全部完成。連長不說話走了,士兵們很驚訝地問我,雖有小錯誤,怎能全部背起來,而且在測試時是一有錯,連長就大聲呵斥,天網長官亦是配合連長磨練,要求重來。他不知我的個性向來就是認為自己該做的、沒錯的,都是採取不迎不拒,不太受周圍干擾。

在飛彈部隊的預官,甚至正期出身的軍官,許多受訓完都不能通過此測驗,而被禁足再訓的不在少數,像我的例子,大概是絕無僅有,原因是才報到三天就被盯上了,雖然是我原想像不到的。

一個月的基地連培訓後,就回指揮部受理論訓。結果一到指揮部就接到調派令到指揮部的參謀本部第四科報到,新的職稱是電機官,職責是負責全師的水、電有關的設施,主要是深水馬達(水)、飛彈控制機房裡的冷氣(電子儀器仍許多用真空管,非常怕熱)與供電系統(電)。

我當時覺得真是脫離苦海,因為飛彈部隊是第一線,連長可依戰前指權做任何權益處置。由於台灣防空網面對中共的武力恐嚇,備戰任務非常沉重,24小時直接由國防部控管,一天分四班,若是值勤時,需要八位軍官。飛彈部隊是輔導長(由炮科兼)亦要輪值,因為近二百人的連隊,軍官只有7位或更少,扣除出差、請假,每個軍官大都得值勤兩班。而預官因受完飛彈訓,下放連隊通過站檢,已只有一年的使用期,所以連上一定排大夜班與午班二班,甚至由午班、小夜班一直到大夜班。預官下部隊後以戰備需求被禁假的情形是家常便飯,且部隊都是在深山裡,如果錯過軍車來載的時間,由最深山的公車站還得再步行一個小時才可以到達,所以上、下山非常不便。

由於當時中共第一線戰鬥機(任務完飛得回自己基地)與第二線戰鬥機(飛不回自己基地)加起來有二仟五佰架戰鬥機,而臺灣僅有三佰多架,而合格的飛行員是少於此數字的,所以防空飛彈須負責其他二仟二佰架的戰鬥機。且每個地方都至少有二個飛彈連含蓋,而首都更達六個飛彈連含蓋,所以一旦連上裝備失常,或連長出營區,國防部天網裡的紅燈必亮,表示須隨時追蹤。

身為指揮部參謀本部第四科(後勤補給科)的少尉參謀,我的職責是維護並確保全飛彈部隊有關水與電的供應正常,加上一些油漆、木材等不定期事項,手下有十二人水電兵,屬於本部連管理,每年須向陸總部申請並花完的水電預算約在台幣400萬到600萬之間,都是些例行行政工作,算是非常輕鬆。在台北泰山飛指部服役,雖不隸屬第三科或基地連,除了少尉本薪仍有飛彈加級,算是錢多、事少、離家近。

「天有不測風雲」。1981年七、八月颱風來了,把指揮部用水的深水馬達與深水井都損壞了,參謀長指示要新兵隊全力支援,另除指揮部之水電兵外,我可以借調任何飛彈部隊內的水電兵,但第二天就必須使指揮部重新開始局部供水。

我立刻到新兵隊借調所有新兵,由二位區隊長(士官)帶兵前往受災的深井區。井已塌了,所以要把所有石頭搬開,並將溪水上的石子挑出大小適中的放在一旁,供重建之用。

我向官兵下令後,要求他們解散後開始行動,不一會兒,那兩位士官就在旁邊向士兵吆喝,那石頭太大,丟掉!那石頭太小,丟掉!還叉腰斜眼看著我,一副非常桀驁不馴的態度。我看了一分鐘,就知道他在新兵隊待久了,看我僅是預官卻自以為是長官,存心以阻擾士兵,使他們無所適從做為我的考題。我再看士官時,兩個人還很不屑地看天空。

我的答覆是轉身就快走回指揮部,趕到參謀長辦公室,報告此情形。參謀長聽了大怒,立刻打電話給我科長,坐他的吉普車趕去現場,把那兩位士官帶去監禁室關一個星期。新兵隊長連坐記小過(管教不週,且沒跟去現場),我晚上立刻補公文給參謀長批簽。

連同我調基地連之水電兵受阻,拖延之事,許多連長都受申誡,一時整個飛彈部隊的各級部隊長都注意到指揮部新來的電機官,雖是預官,竟然處置了這麼多人。

連指揮官的第二侍從官,是台大電機畢業的預官,託福考了近滿分,被選為指揮官的英文侍從官,負責與美國軍方、飛彈供應商的聯絡人與翻譯,都聽到了此情況,跑來勸我預官平平安安當完就好,不要太認真。我亦笑笑地回說:雖然是預官,但自覺做什麽須像什麽。所以科裡與同事、長官都說我不像預官,而像正期軍官。

那時候,我打電話給基地連長都是以標準長官的口吻呼叫與對話,以達成任務為優先,誰延誤了,我立刻開官場口氣,責問他想擔負延誤的責任嗎?似乎不為被其階級所懼。那時,相信現在也是,正期官校出身的軍官非常看不起專科班的軍官,遑論軟綿綿的預官了。這也是大部份的預官都逆來順受,不管責任與權力關係,只想平平安安過日子後退伍,所以常被長官、同僚、甚至部屬歁壓而不敢申訴。大多這種情況都是心態問題,而不是能力問題。

基地連長營長與南北群指揮官一向只怕第三科(作戰、訓練科)的參謀,相對於第四科則視為服務他們的單位。此後,基地連上來的連、營長都來打聲招呼,尤其是他們有的在路上遇到,遠遠地就大喊長官好!我都立即回軍禮:不並答敢,你也好。但只要打聽到他們吃定預官或士兵,就喜歡找基地連連長的麻煩,也算是借總部指揮官之名欺侮人。到最後就發現連長吃定預官或士兵此類事情非特例,而是常態,只是多少而已。

由於平日在科裡與同事、長官都處得很好,也自此學會了抽煙、打牌,大家有點像兄弟一樣。尤其我的科長,姓柯,南一中畢業考入陸官,第一名畢業,參謀大學亦第一名畢業,戰爭學院(亦稱將官預備班)的入學考筆試亦是第一名進入,但竟然口試被擋下來,其理由是一般人無法理解。第二年柯寛治中校才考入戰爭學院,與我同時離開飛指部。

年度裝備檢查,是指揮部第四科年度大事,目的是對各基地連的各項裝備做徹底檢查。科裡的同事在行前就說要為我與第四科對原新兵隊長(調到第七連)與兩位士官(一位十六連,另一忘了)千刀萬里追。所以結果是這三連都被裁定不合格須複檢,由營部執行,結果上報指揮部,當然其考績自然受影響。

隨後幾個月,由於威望有在,連指揮部本部連長,人稱趙鐵板,對我的要求、調動水電班的兵,都是有求必應了,不像對指揮部其他預官,不假任何顏色。所以風調雨順,諸事大吉,休假非常正常,似乎是同期預官裡最紅的人。當時不知自己泥人的土脾氣會使豬羊變色,而自己由紅轉黑了。

大約5月初,離退伍還有三個月,我如往常簽報對各基地連(含本部連)的冷氣做一維護計畫與預算。通常公文在主旨,說明後,最後之擬辦事項須對說明裡的提案做一推薦。結果我呈上去後,科長無意見,第二天被參謀長召見,被質問為何不多做些,保留這麼多預算?竟然將整份公文摔的滿地都是,我惶恐地一一撿起,回去後整個文件重新檢視,請水電兵再幫我詢價,並拿到各份報價單。過了兩天,一切都準備好,再次呈文說明整個來龍去脈,並附上原稿證明原來的提案沒錯,是對整個指揮部最好選擇,而剩餘之預算亦可以在往後(離12月底尚有半年)做必要之使用。

結果,呈上後不到半小時,立刻被召去,且大聲地呵斥怎麼沒有改掉?又是公文滿地,然後我再哈腰一一撿起。

回去科裡,我去請教了老同事,吳上尉、王上尉與羅副科長(中校)答覆竟然是長官要弄錢。我奇怪地問,他為何不直接批示要作更大範圍即可(包括正常冷氣部份都維護與新購)?他們回答這是官場作業,由承辦人提議,他們只簽可,或如擬,除外他們的眼光或消息正確,才會推翻原議讓監察科(政戰第二科)知道他們的功效。

吳上尉並找來另一位楊姓預官,是台大土木研究所畢業的土木工程官,當時負責的大計畫是龍安後續工程(電纜地下化)與老舊房舍工程,每項都是幾十億台幣。告訴我許多平常都不曾向我說的事蹟,例如光是龍安工程(完全失敗,才有龍安後續工程)若被監察追究,光是國防部、陸總部就會星星掉滿地了。大家都勸我冷氣案子才幾百萬,爭什麼對錯?

當晚只覺夏夜炎炎一夜真是難眠。結果我當時泥人的土脾氣又發作,認為要我背黑鍋拿出公款,還要用這種態度,真是國軍的XX,我不重簽,有膽就書面批示下來。

星期六早晨軍官早點結束後,參謀長當衆宣佈,郭少尉依戰備需求留守。然後接下二、三個星期都是同樣理由,我被命令在營休假。下一個星期四的軍官莒光日,所有除值班之軍官都在禮堂上莒光日時,我被張副參謀長召到後面座前責問我為何積欠公文?我一怒,用力敲了桌子,回我沒有積壓公文,可以與科長、參謀長對質,他一看我不就範,把我帶到他辦公室,是緊挨著參謀長辦公室。這次好聲地問我,你知道參謀長要你做的事嗎?你有沒有困難做呢?我說可以做,但只要跟我講清楚,而不是用摔公文的態度。

這時參謀長才走出來,說年輕人不要沒見世面,這樣就鬧脾氣,好好去做吧!好嗎?

這場戲就此落幕,此後我不但可以週六、日正常休假,連有公司同意函的求職面試亦准了。

我於1982年8月25日與其他的三十期預官一起領到退伍令。

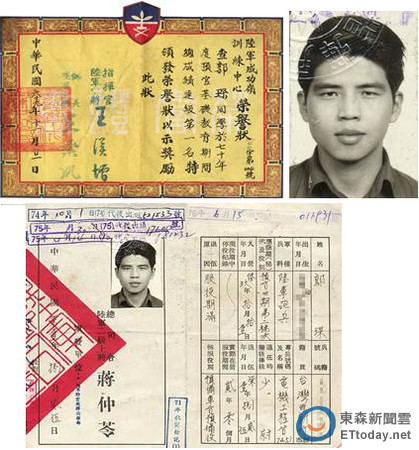

▲作者於成功嶺的榮譽狀、軍中的照片與退伍令。(圖/郭琛提供)

我回想到高三蔣公逝世時,舉國上下哀痛,各學校亦響應從軍報國。而我自國五、國六起看到學校展示中共文化大革命的各種照片與報導,睡前都幻想自己如何率軍反攻大陸。我幾乎常常睡前就在編織如何反攻大陸解救同胞,總計大陸沒被我光復百次,也至少有五十次了。

所以當時毅然決然領了報名表,報了中正理工學院,並向在成大就讀的二哥寫信報告,結果他老遠坐火車自台南回家,見面劈頭就罵我瘋了。我解釋是考中正理工,而不是陸軍官校,他說你不適合,不准去考。我一向以二哥馬首是瞻,所以就沒有去考了。

「福兮禍所依,禍兮福所伏」。人們說軍中是大染缸,服役會將壞男孩訓練好,而好男孩會學壞。原先很慶幸自己被調到指揮部,比同期在各基地連的預官休假正常,壓力輕多了,但如今代價是看到權利的黑暗面,心靈被污染了。

退伍後,不曾跟任何人再提過軍中的事蹟,完全把它忘掉。直到這幾天提筆,並找出一些當時服役時的照片,心中只有一個想法:絕對的權利,絕對的腐敗。而我太蠢了,以卵擊石不知自己斤兩,應慶幸自己當時平安順利退伍了。

●作者郭琛,居住在德國,前德國台灣商會聯合會總會長,目前為第廿二屆歐洲台灣商會聯合總會監事長。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎網友參與,投稿請寄editor88@ettoday.net

讀者迴響